広島大学は7月1日、反強磁性体のクロム酸化物「Cr2O3」と、炭素原子1個分の厚みのシート状物質グラフェンの接合界面に、スピン偏極した電子状態が新たに形成されることを第一原理計算により見出し、放射光を活用した角度分解光電子分光実験により、同電子状態が存在することを実証したことを発表した。

同成果は、広島大大学院 理学研究科のHou Xueyao大学院生と、広島大 放射光科学研究センターの沢田正博准教授らの研究チームによるもの。詳細は、表面や界面、ナノ構造とその応用に関する全般を扱う学術誌「Applied Surface Science」に掲載された。

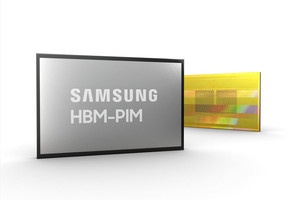

一般的なロジック半導体チップは、集積回路上でメモリと演算素子が分離しているため、低消費電力や動作の高速化という面で課題があり、さらなる低消費電力や高速処理を目的に、メモリと演算素子を直結するインメモリコンピューティングといった研究が進められている。

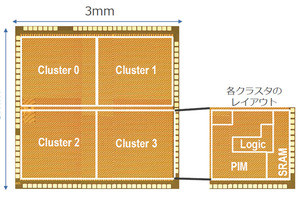

そうした手法の1つとして、磁気メモリとスピントランジスタをつなげることで実現しようとする研究も進められており、反強磁性体磁気メモリとグラフェンスピントランジスタを用いて進めてきたのが、沢田准教授らの研究チームだという。これまでの研究では、解明されていない反強磁性体Cr2O3とグラフェンの接合界面について、微視的な原子配列の検討から開始して、その接合界面に生じる電子状態の解析を進めてきたという。

Cr2O3は電気磁気効果が発現し、反強磁性体にもかかわらず表面または界面終端に強磁性配列が残留するという特徴があり、薄膜化することにより磁気メモリ素子としての応用が期待されているという。また、グラフェンスピントランジスタは、チャネル材料をグラフェンにすることで、スピン位相の擾乱やスピン流の散乱が軽減されて、ソースからドレインに流れるスピン情報を正確に制御できる高性能のスピントランジスタ開発につながることが期待されているという。

今回の研究では、Cr2O3を数原子層の厚さにまで薄膜化した上でグラフェンに接合した構造に関して、第一原理計算と放射光を活用した分光実験を組み合わせることにより、スピントロニクスにおける情報伝達に重要な役割を果たす界面電子状態の研究を進めることにしたという。