京都大学(京大)と東北大学は3月8日、米・ジェファーソン研究所(JLab)において、電荷を持たない純中性原子核である「ラムダ粒子(Λ)-中性子(n)-中性子」(Λnn)の三体系の探索実験を実施し、その結果、今回の実験からは統計的に有意な信号は確認されなかったものの、反応確率(反応断面積)の上限値を決定することに成功したと発表した。

同成果は、京大大学院 理学研究科の後神利志助教、同・鈴木一輝大学院生、東北大大学院 理学研究科の中村哲教授、同・板橋浩介大学院生、米・ハンプトン大学のL. Tang教授、同・B. Pandey博士研究員らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、日本物理学会が刊行する理論物理と実験物理を扱う欧文オープンアクセスジャーナル「Progress of Theoretical and Experimental Physics」に掲載された。

これまで、完全に電気的に中性な粒子のみで構成された原子核は存在しないと考えられてきたが、2013年にドイツの重イオン研究所(GSI)の研究チームにより、Λnnのエネルギー的に安定な状態(束縛状態)の存在が実験的に示唆された。Λは陽子や中性子と同じ重粒子の一種で、電荷を持たないが、通常は地球上で安定的に存在していないため、Λnnも安定して存在できるのかは不明であったという。

そこで研究チームは今回、Λnn原子核を調べるための実験をJLabの大強度高エネルギー電子ビームを用いて実施することにしたという。同実験は、入射電子により原子核中の陽子をΛに変換させ、それを原子核中に埋め込むという「ハイパー核電磁生成分光法」が用いて2018年10~11月にかけて実施された。

-

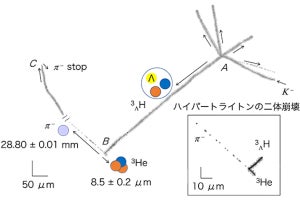

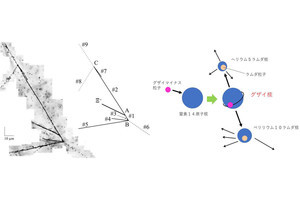

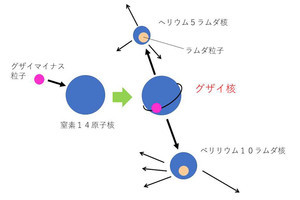

今回の実験で使用された反応の概念図。43億電子ボルトに加速した電子が、1秒間に140兆個という大強度でトリチウム標的に照射され、トリチウム中の陽子をΛに変換。散乱された電子とこの原子核反応から生じたK中間子を検出器によってとらえて、Λnn原子核の生成に起因する信号が分析された (出所:プレスリリースPDF)

得られたデータを解析した結果、統計的な有意性を持ってΛnn原子核の信号は確認されなかったという。しかし、得られたエネルギー分布スペクトラムの詳細な解析により、電磁生成によるΛnn原子核の生成確率の上限値を決めることに成功したとする。

-

得られたエネルギースペクトラム。横軸のゼロ付近がΛnn原子核が存在すると期待される範囲で、今回の研究で信号探索が行われた。図中のノイズ1と2の領域は、それぞれシミュレーションや実データ解析で求められる信号以外(背景事象)の大まかな領域。これらの背景事象の分布を詳細に見積り、その背景事象の寄与を除いた後の「あまり」が、Λnn原子核の信号の可能性のある事象として解析された (出所:プレスリリースPDF)

Λnnの生成確率と重粒子間相互作用には関係があるため、今回の実験結果と理論計算との比較により、Λnnの束縛状態の存否や、Λ核子相互作用への新しい制約を課すことができると期待されると研究チームでは説明する。特に、Λn間の相互作用研究は直接的な実験データ(散乱実験データ)を取得することが技術的に難しく、これまでそのようなデータは存在していなかったことから、今回の実験で行われたようなスペクトラム解析による間接的なアプローチを用いた重粒子相互作用の研究が重要な働きをするとしている。

また、今回の測定でははっきりとした信号は確認されなかったが、期待される信号範囲には2σ程度の背景事象分布からのずれが確認できたとしており、この「ずれ」がΛnnの信号とは関係のない、背景事象の統計的なふらつきであると単に棄却することもまた難しいとのことで、実に興味深い結果であり、さらなる実験研究を行うための強い動機付けになるとする。

なお、独GSIの研究チームも、Λnn原子核の存否を決定するための追試実験を実施中とのことで、その実験では、束縛状態(エネルギー的に安定)にのみ感度があるが、それにより束縛状態の寿命を測定することができるようになる。一方、今回のハイパー核電子線分光は束縛状態だけでなく、共鳴状態と呼ばれる準安定状態に対しても測定感度があるものの、束縛状態が存在した場合に寿命を測定することはできないことから、もしΛnn原子核が存在するとしたら、その性質を多角的に調べるため、両チームで相補的に実験研究を進めることが必要だとしている。

Λを含む原子核は半世紀以上昔に発見されてから、実験技術の発達とともに、軽い原子核(質量数A=3)から重たい原子核(A=208)まで系統的に調べられてきたが、今を持って、極めて単純な系であるΛnnのような少数粒子系の理解ですら十分とはいえず、Λnn原子核の存否を決定し、その理解を深めるためにはより高精度・高統計な測定が必要だとする。研究チームでは、今回の研究成果により、電磁反応を用いたときの生成確率についての情報が得られたことから、Λnn原子核の信号感度の高い次世代実験の設計が可能になり、すでに検討に入っているとしており、今後の実験では、実験標的や磁気分光器の設計・設定の最適化により、統計量、エネルギー分解能、信号・ノイズ比を改善し、信号感度として5倍以上高めることが期待できるとするほか、信号感度のみならず、エネルギーの決定精度を100keVの以下の誤差で抑えるような設計を行い、Λnn原子核の束縛状態の存否を精密質量測定実験により決定することを計画しているとする。