近畿大学(近大)と京都大学(京大)は12月3日、ウコンに含まれる「クルクミン」の構造を変化させたプロドラッグ型化合物が、腸内細菌叢(腸内フローラ)を変動させることで、脳や脊髄の炎症を抑制することを明らかにしたと発表した。

同成果は、近大医学部 微生物学教室の尾村誠一講師、近大大学院 医学研究科のスンダル・カドカ大学院生、同・角田郁生教授、京大大学院 薬学研究科の掛谷秀昭教授、近大医学部 ゲノム生物学教室の西尾和人教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、「Frontiers in Cellular and Infection Microbiology」に掲載された。

ウコンに含まれるクルクミンという化合物は、抗腫瘍、抗炎症、抗酸化などといった効能があることが知られており、脳や脊髄などの中枢神経系の疾患である多発性硬化症に加え、がんや心臓病などにも有効性が期待されている。

しかし、臨床研究においてクルクミンそのものを口から摂取しても、期待通りの効能は得られないという。それは、体内に吸収されると、急速に代謝されて不活性化されてしまうことが理由の1つであるほか、腸から吸収されにくく、高い血中濃度が維持されないことなどから、体内で活性を発揮できないこともその理由の1つと考えられている。

そこで研究チームはこれまでの研究で、体内で代謝されてから効果を発揮するプロドラッグ化合物としてクルクミンの構造を変化させた「クルクミンモノグルクロニド」(CMG)を開発。動物実験で静脈または腹腔内に投与して血中のクルクミン濃度を上昇させたところ、抗がん作用が認められたことを報告してきた。

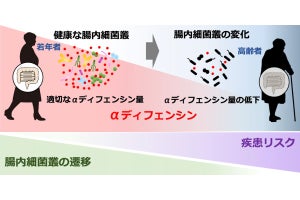

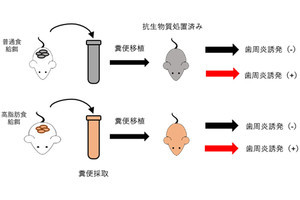

また、クルクミンを経口摂取した際に、腸内細菌叢や免疫応答が変化することが先行研究にて報告されていたが、多発性硬化症のように腸とは遠く離れた脳や脊髄の炎症とどのように関連するのかまでは明らかになっていなかったことから今回、研究チームは、多発性硬化症のモデルマウスを用いて、CMGの投与が脳・脊髄の炎症と腸内細菌叢にどのような影響を及ぼすのかを検証することにしたという。

検証の結果、CMGの投与により、多発性硬化症に見られるような麻痺症状と、脳・脊髄における炎症に改善傾向が見られたとするほか、腸内細菌叢を構成する細菌の解析から、CMGの投与前後で細菌の構成が変化していることが判明。しかもその変化は、脳・脊髄における炎症の程度と有意な相関が見られることが確かめられたとする。

なお、研究チームでは、クルクミンはウコンに含まれる成分で口から摂取しても安全であることから、今後多発性硬化症の新たな治療に活用されることが期待されるとしている。