九州大学(九大)は、同大の研究グループが、励起子生成効率100%以上を示す有機EL素子(OLED:Organic Light Emitting Diode)の開発に成功したことを発表した。

この成果は、九大最先端有機光エレクトロニクス研究センターの中野谷一准教授、永田亮工学府博士課程学生、安達千波矢センター長らによるもので、7月5日にドイツの科学雑誌「Advanced Materials」のオンライン速報版で公開された。

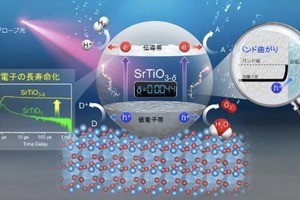

電子と正孔が有機分子上で電荷再結合することにより生成する”励起子”のエネルギーを発光として利用する「OLED」は、ディスプレーや照明用途としての魅力的な発光デバイスとして実用化が進んでいる。電荷再結合により生成する励起子には、"一重項励起子"と"三重項励起子"という、スピン多重度の異なる励起子が存在し、OLEDではこれらがスピン統計則により1:3の割合で生成することが知られている。すなわち、電流励起により生成するスピン多重度の異なる励起子をいかにして発光として利用するかが、OLEDの発光量子効率を向上させる鍵であり、これまでほぼ100%に達する励起子生成効率が実現され、これが理論限界値であるとされてきた。

この研究では、「OLED における励起子生成効率の理論限界を突破する」ことを研究目的とし、一重項励起子開裂(singlet fission)過程に着目した。光電変換素子と同様に一重項励起子開裂を利用することで、OLEDにおいても理論限界を超える励起子生成・利用効率が得られると期待されるが、一重項励起子開裂を利用したOLEDに関する研究例はなかった。

同研究では、効率的な一重項励起子開裂を発生することがすでに判明しているルブレン分子をOLEDのホスト材料、近赤外発光を示すエルビウム錯体を発光ドーパントとしたOLEDにおいて、一重項励起子開裂を経由して生成された三重項励起子を、エルビウム錯体からの近赤外EL発光として利用 できることを実証した。

また、一重項励起子開裂が発生しない有機分子を用いた試料と比較し、近赤外発光強度がより増強されること、および近赤外強度の磁場応答性等の解析から、ルブレン分子を用いた試料での励起子生成効率が、光励起の場合108.5%、電流励起の場合においても 100.8%に達していることを明らかにした。

この成果により、特に近赤外OLEDの高輝度・高強度化の実現が可能となり、センサー用の光源や通信用光源等における新しいアプリケーション用途を開拓できると期待される。 現時点では、近赤外発光色素自身の発光効率が極めて低く、十分な発光強度を得られていないが、今後も詳細な物性解析および新たな分子開発を進め、励起子生成効率と内部EL量子効率が200%を示す究極のOLEDの実現を目指していくとしている。

また、同研究の提案に基づく近赤外OLEDの実用化を指向して、有機光エレクトロニクス実用化開発センター(i3-OPERA)等との連携により、材料開発・デバイス開発・プロセス開発を統合し、高効率で耐久性のある近赤外OLEDを実現していくとのことだ。