東北大学(東北大)は1月10日、原子層鉄系高温超伝導体において、質量ゼロの性質を持つ「ディラック電子」を発見したと発表した。同成果は、超高速・超伝導ナノデバイスの実現に道を拓くだけでなく、高温超伝導の発現機構の解明に向けても重要な一歩となるものであるという。

同成果は、東北大 大学院理学研究科の中山耕輔 助教、佐藤宇史 教授、同大学材料科学高等研究所の高橋隆 教授らの研究グループによるもの。詳細は、米国物理学会誌「Physical Review B」(オンライン速報版)に掲載され、Editor's Suggestion(注目論文)に選ばれた。

近年、デバイスの微細化を実現する材料として、グラフェンなどの、層状物質を1層まで薄くした原子層薄膜に注目が集まっている。グラフェンは薄いだけでなく、グラファイトに無いさまざまな性質を持つことが知られており、その起源は有効質量ゼロの「ディラック電子」という特殊な電子が電動を担う点にある。

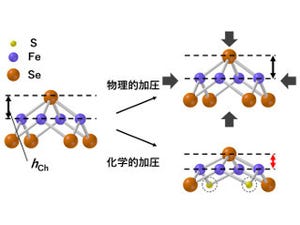

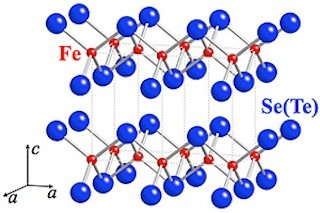

ディラック電子は、普通の電子に比べて高速で移動できることから、次世代の超高速デバイスを実現する鍵としても期待されている。現在、グラフェンのようなバルクには無い機能を持つ原子層薄膜の探索が進められており、中でも、液体窒素温度(-196℃)以上での高温超伝導の可能性が報告されている、鉄系超伝導体の1種の鉄セレン(FeSe)に注目が集まっている。しかし、高品質のFeSe原子層薄膜を作製することが難しく、その超伝導以外の性質についてはよく分かっていなかった。

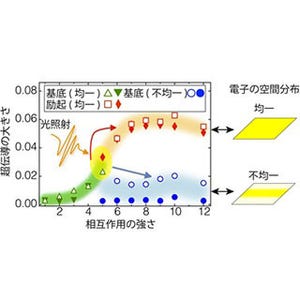

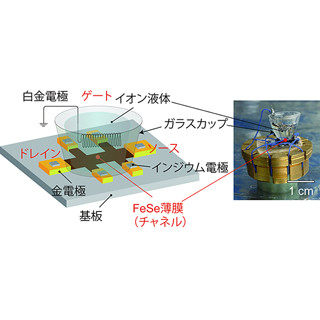

研究グループは今回、分子線エピタキシー法を用いて、酸化物の基板上に原子レベルで制御された高品質な1層のFeSe薄膜を作製。また、同膜を真空中において加熱することで、高温加熱の場合は高温超伝導が起きる薄膜、低温加熱の場合は超伝導が起きない薄膜という、性質の異なる薄膜を作り分けることに成功した。その薄膜の電子状態を調査した結果、低温加熱によって得られた超伝導を示さない薄膜において、質量ゼロのディラック電子が存在することを明らかにした。

また、多層膜(2~20層)についても同様の測定を行った結果、ディラック電子のみが電動を担う理想的なディラック電子系は、1層の原子層薄膜でのみ実現していることが分かった。これにより、理想的なディラック電子系の実現は、原子層薄膜ならではの性質であることが分かった。

これらの結果により、FeSe原子層薄膜は、高温超伝導のみならず、グラフェンと類似のディラック電子系としての性質も持つことが明らかになった。また、これらの異なる性質を、加熱温度を変えるだけで切り替えられることも見出した。

研究グループは同成果に関して、「高温超伝導とディラック電子という異なる性質を同じプラットフォームで実現できることを実験的に確立したもの」と説明しており、将来的には、超高速・超伝導ナノデバイスなどへの応用が期待されるという。具体的には、ディラック電子の有無と高温超伝導発現の関係を明らかにすることで、高温超伝導を説明するモデルの選別ができるようになるとのことだ。