東京大学 大気海洋研究所(AORI)と海洋研究開発機構(JAMSTEC)は11月7日、長らく謎だった天然環境中におけるウナギの幼生「レプトセファルス」(ウナギレプトセファルス:画像1)の食性について、JAMSTECが2009年に開発したアミノ酸の窒素同位体比を用いた手法を応用して正確な栄養段階が2.4であることを確かめ、複数ある説の内「マリンスノー」を食している動物プランクトンに近い食性であることが明らかになったと発表した。

成果は、AORIの塚本勝巳教授、同・マイク・ミラー研究員、JAMSTEC 海洋・極限環境生物圏領域の大河内直彦プログラムディレクターらの共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、学術誌「Biology Letters」に掲載される予定だ。

ウナギは日本人にとって長らく親しんできた食べ物だ。しかし、近年、日本のウナギの漁獲量は大幅に減少しており、環境省はニホンウナギを絶滅危惧種に指定する方針を固めるなど、ウナギを取り巻く環境は大きく変化しつつある。

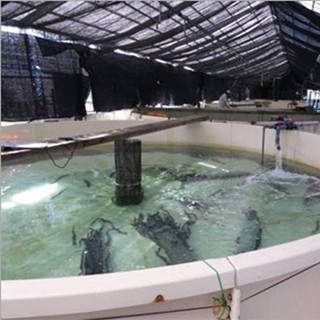

その一方で、食資源動物としてのウナギを安定的に確保するため、50年にわたってウナギの完全養殖技術を確立する試みが続けられてきた。実験的には、卵から育てた人工シラスウナギも得られるようになったが、これを産業化するにはまだコストや飼育技術に課題があり、大量かつ安定に生産するための研究が急がれているところである。

特にウナギレプトセファルスのエサの開発は、完全養殖技術の確立に欠かせないカギになると考えられているところだ。そうしたことからも、天然環境におけるウナギレプトセファルスの食性を理解することが緊急の課題とされていたのである。

なおレプトセファルスとは、ウナギを始めとし、アナゴ、ハモ、ウツボなどウナギの仲間がすべて幼期(孵化から稚魚のシラスになるまで)にとる幼生の形態のことだ。透明な柳の葉っぱ状の扁平な体をしていのが特徴で、体の比重は小さく、何ヶ月もの間、海洋の表・中層を漂って長い距離を海流によって輸送されるのに適した浮遊適応の形であると解釈されている。

そして長らく未解明のウナギレプトセファルスの食性については、これまでのところ「体表栄養吸収説」、「マリンスノー説」、「オタマボヤのハウス説」、「ゼラチン質動物プランクトン説」という4学説が提唱されてきた。それぞれの学説は、以下のようなものである。

まず体表栄養吸収説だが、ウナギレプトセファルスの消化管の組織学的研究から、消化管が機能的でないとして、ウナギレプトセファルスは経口的にエサを食べるのではなく、体表から栄養分を吸収するというもの。ただし、現在では栄養を消化管壁から吸収することが確かめられ、同説は否定された。

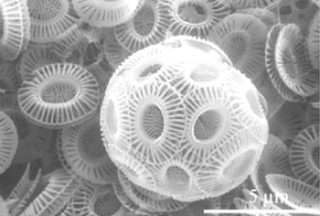

死後、海底に向かって雪のように降り注ぐ動植物プランクトンの死骸をマリンスノーと呼ぶが、それらが沿岸で採れたマアナゴのレプトセファルスの消化管の中から発見されたことから提唱されたのがマリンスノー説だ。これまでのところ決定的な証拠は見つかっていないものの、有力説の1つとされてきた。

そして動物プランクトンの1種である尾索動物(ホヤの仲間)の「オタマボヤ」が分泌する、体全体をすっぽりと覆っているハウス(包巣)と呼ばれるゼラチン質の袋状構造物の古くなって脱ぎ捨てられたものとするのが、オタマボヤのハウス説だ。このハウスは1日に10回も脱ぎ捨てられることから、海中に多量に漂っているとされ、マアナゴなどさまざまな種類のレプトセファルスの腸の中から発見されたことから提唱されている。

ちなみに2009年には、産卵場において得られた摂餌開始期のニホンウナギのレプトセファルスから、オタマボヤのハウスが多数発見されている。また、同時に動物プランクトンの糞粒も発見されたことから、それらもウナギレプトセファルスのエサではないかと示唆された。

かつてヨーロッパウナギの小型レプトセファルスの消化管の内容物について遺伝子解析が行われ、微小なクラゲなどをウナギレプトセファルスのエサとするのが、ゼラチン質の動物プランクトン説だ。ただし、日本の研究でも同様な手法でニホンウナギの消化管内容物が調べられたことがあるが、特定のエサとなる生物は出てきておらず、これまた決定的ではない。

そして東大海洋研究所(現・東大大気海洋研)は、1970年代からウナギの産卵場調査を実施しており、研究船「白鳳丸」(現・JAMSTEC所属の学術研究船「白鳳丸」)を用いて、西部北太平洋で研究航海を続け、2009年5月、西マリアナ海嶺の南部海山域で、天然ウナギ卵31粒の発見・採取に成功し、同海域を産卵場と特定したのである。

このような背景のもと、ウナギレプトセファルスの食性を解明するためにAORIの塚本教授とJAMSTECの大河内プログラムディレクターが協力して、JAMSTECで2009年に生物の食物連鎖の中での位置を特定するため開発された「アミノ酸の窒素安定同位体比を用いた栄養段階推定法」を応用する調査が行われた。

同栄養段階推定法は、生物に含まれるアミノ酸の「グルタミン酸」と「フェニルアラニン」における窒素の安定同位体で質量15の15N(自然界には0.3強%しか存在しない)の割合を比較し、食物連鎖の中で、どの位置を占めるかを定量的に示す手法である。代謝を通して15Nがグルタミン酸に濃縮するのに対し、フェニルアラニンには濃縮しないことを利用している。

そこで、同栄養段階推定法が実際にウナギレプトセファルスにも応用可能かどうかを調べるため、株式会社いらご研究所で実際に養殖されている人工のウナギレプトセファルスとそのエサについての分析が行われた。その結果、この手法が、予想通りこの系についても成り立つことが明らかになったのである(画像2)。

画像2は、天然と人工のウナギレプトセファルスとそのエサについての分析結果。栄養段階は、捕食しているエサよりも数値が高くなり、人工のウナギレプトセファルスについても栄養段階はエサより1程度高いことから、「アミノ酸の窒素安定同位体比を用いた栄養段階推定法」がウナギレプトセファルスにも応用可能であることが確かめられた。ここでnは分析に用いた個体数を表す。

そして、実際に海洋で得られたウナギレプトセファルスを分析した結果、これらの試料の栄養段階が2.4(±0.13、個体数9)であることが見出されたのである(画像2)。

これはどういうことかというと、アミノ酸の窒素安定同位体比を用いた栄養段階推定法による栄養段階は、植物プランクトンなどの光合成生物が1.0、これら植物プランクトンのみを食べる植食者(動物プランクトン)が2.0、さらに栄養段階が2.0の植食者だけを食べる魚が3.0というように、捕食関係で上位にある生物ほど数値が高くなるので、動物プランクトンと同等ということだ。

これまでのウナギレプトセファルスの食性に関する体表栄養吸収説を除く3説の内、オタマボヤのハウス説やゼラチン質動物プランクトン説では、理論上ウナギレプトセファルスの栄養段階は3以上の値になるはずのため、今回の結果は、これらの説では考えにくいことを示している。

つまり、2.4という低い栄養段階は植物プランクトンを専食する動物プランクトンの栄養段階に近く、植物プランクトンや動物プランクトンの遺骸が主体であるマリンスノー(栄養段階:1.0-1.5)をエサとすることで初めて説明が可能になるというわけだ。

今回の研究により、ウナギレプトセファルスが、マリンスノーをエサとしていることが明らかになった。研究グループは今後、ウナギの産卵場海域における海洋環境、特に、マリンスノーについて生物学的、生化学的分析を進め、ウナギレプトセファルスの成長にとって必須栄養成分の解明、ひいてはウナギの完全養殖の早期実現への貢献に努めていくとしている。