科学技術振興機構(JST)、名古屋大学(名大)、京都大学の3者は2月28日、「有機エレクトロニクス」材料の革新的な素材の開発法として、ホウ素を炭素骨格に組み込むという新手法の開発に成功したと発表した。成果は、名大大学院理学研究科の山口茂弘教授と京大化学研究所の若宮淳志准教授らの研究グループによるもので、詳細な研究内容は米化学会誌「Journal of the American Chemical Society」のオンライン速報版で近く公開の予定。 有機エレクトロニクスは、従来のシリコンなどの無機材料に代わり、炭素をベースにした有機(プラスチック)材料を用いることで、軽量で曲がるディスプレイや太陽電池など、印刷プロセスで安価に生産が可能な次世代のデバイスとして注目されている。

有機材料は、「正孔(ホール、正電荷)輸送性」材料に関しては比較的高い移動度を示すものが開発されている一方で、負電荷の電子を効率的に流す優れた「電子輸送性」材料は、フラーレンによる「誘導体」のほかさまざまな炭素材料が用いられているものの、優れた特性を持つものは依然として限られている状況だ。

例えば有機薄膜太陽電池では、有機物の正孔輸送性材料と電子輸送性材料を混ぜたブレンド層が用いられるが、近年、可視光の、より長波長領域に吸収を持つ正孔輸送性材料が相次いで開発され、光電変換効率は10%代にまで向上しており、次世代太陽電池として注目を集めている。しかし、その対となる電子輸送性材料としては依然フラーレン誘導体に限られているというわけだ。

なお誘導体とは、化合物の一部をほかの原子や原子団で置換したものを元の化合物の誘導体と呼ぶ。そして、主に置換体のことを誘導体と呼ぶが、フラーレンの場合は水素がないため付加体のことを誘導体と呼ぶ場合が多い。有機薄膜太陽電池の電子輸送性材料に用いられているフラーレン誘導体としては、「PCBM」のほか、「ICBA」や「SIMEF」と呼ばれるフラーレンの付加体にほぼ限られているという状況だ。

高効率有機太陽電池の開発や、有機電界効果型トランジスターの実用化、有機ELディスプレイの高効率化など、有機エレクトロニクス分野の発展は、いかに効率的に電子を流す有機材料を開発できるかにかかっている。優れた電子輸送性材料の開発における新しい分子設計の指針として脚光を浴びつつあるのが、炭素骨格に元素を組み込むというアプローチだ。

さまざまな元素の中でも特に有用なのが、ホウ素である。化学においてホウ素は、「鈴木-宮浦クロスカップリング反応」に見られるように、これまで反応位置の目印として反応化学に用いられてきた。

13族元素であるホウ素は周期表で炭素の左隣にあり、炭素に比べて電子が1つ少なく、三配位構造の3価の状態で電子を受け取ることができる空の軌道を持つことが特徴の原子だ。

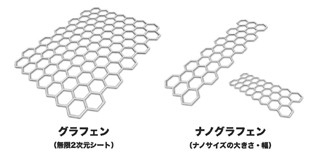

その特徴により、数ある元素の中でもホウ素が、グラフェンやフラーレンなどの炭素材料の骨格の内部に組み込んで電子受容性を向上させるのに特に適したドーパント元素(電子や正孔のキャリア密度を上げるため、半導体シリコンなどの無機材料で一般的に用いられている技術の「ドーピング」で使われる微量の添加物)であるといえるのである。

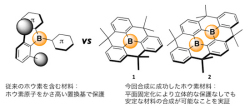

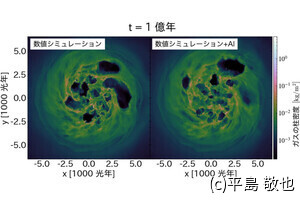

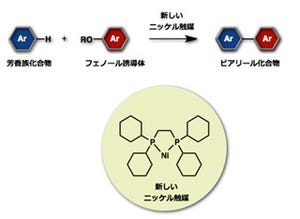

実際に理論研究により、3価のホウ素を、炭素骨格に部分的に組み込んで、ホウ素ドーピングすることで(画像1)、電子を受け取りやすい性質になることが示されている具合だ。

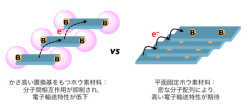

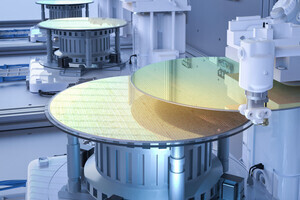

しかし、ホウ素を組み込んだ材料の開発には、材料の不安定性という決定的な問題があったのである。従来の安定化の方法は、立体的に大きな置換基を導入してホウ素原子の周りを保護するというものだった(画像2)。

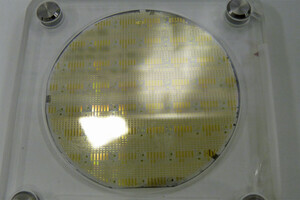

しかし、この方法では、発光性材料などの1つの分子として機能する場合はよくても、電子を流すなど、固体状態での分子同士が、密に接触することが重要な要素となる場合には大きな障害となってしまう(画像3)。ホウ素を組み込んだ炭素材料で高い電子移動度を実現するためには、根本的に新しい分子設計の考え方の提案が大きな課題となっていたのである。

今回、研究チームはホウ素を組み込んだ炭素材料の安定化の画期的な手法として、ホウ素を炭素骨格に組み込んで平面構造に固定化するという考え方を提唱した(画像2)。そのモデル化合物として、平面型炭素骨格にホウ素を1つあるいは2つ組み込んだ化合物(画像2の化合物1および2)を設計、合成した形である。

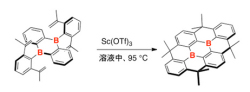

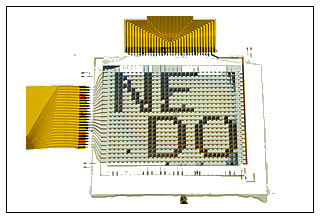

その合成方法は、ホウ素に結合する3つの「アリール基」(ベンゼンなど芳香族炭化水素の環に結合する水素が1個脱離して生じる基の一般名)の内の2つをあらかじめ平面構造に固定化し、残りの1つのアリール基を一気に環化し、3つのアリール基を平面構造へと固定化するというものだ(画像4)。

実際に標的化合物を合成するには、複数の炭素-炭素結合をいかに効率よく一気に形成できるかが重要であり、用いる試薬の選択が成功の鍵だったのである。環化反応で用いられるさまざまな「ルイス酸」を用いて検討を重ねた結果、ほとんどの場合は、炭素-炭素結合が1カ所形成された段階で分解してしまっていた。

しかし、「スカンジウムトリフラートSc(OTf)3」を用いた場合では、効率よく環化反応が進行して、目的の平面固定型ホウ素化合物を合成することに成功。実際に得られたホウ素化合物は、単結晶X線結晶構造解析により期待どおり完全な平面構造を持つことが確認された。

また、これらの化合物は、酸素、水、強酸条件下においても、極めて安定であることが明らかになり、「平面構造に固定化する」という概念が、立体的な保護がなくともホウ素材料の安定化に有効であることを実証した次第だ。さらに、電気化学測定の結果、今回合成した「平面型ジボラアントラセン誘導体」によって、ホウ素化合物が安定に電子を受け取ることができることも証明された。

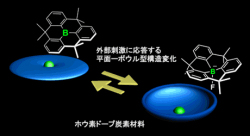

また、今回の研究で別途得られた重要な発見として、外部刺激に応答した「平面」-「ボウル」型の構造変化の実現が挙げられる(画像5)。ホウ素を含む平面型化合物は、酸素、水、強酸条件下では極めて安定である一方で、組み込まれたホウ素は依然ルイス酸としての性質を保持しており、フッ化物イオンやシアン化物イオンなど特定のイオン(ルイス塩基)と速やかに反応して、平面構造からボウル型(立体型)構造へと変化することも見出された。

この変化は可逆であり、ボウル化合物からフッ化物イオンなどを取る試薬を反応させれば、元の平面構造へと可逆的に変化させられる。つまり、特定のイオンの脱着(外部刺激)により、化合物の構造を自在に平面型、あるいは立体型に変化させることが可能であることが判明した(学術的には、ルイス酸-ルイス塩基の相互作用により、ホウ素の配位数変化を「平面」-「ボウル」型構造変化へとつなげた興味深い例と位置づけることが可能だ)。

今回の研究は、優れた電子輸送性材料の開発のための有用なアプローチとして注目されている「ホウ素を組み込んだ有機材料開発」に対して、化合物の安定化の新概念を提案、実証したものである。

今後は、今回の手法をグラフェンの部分構造や、フラーレン、カーボンナノチューブといった、より広い炭素骨格を用いた炭素材料へと展開することで、これらの電子構造の精密制御が可能になり、優れた電子輸送特性を示す材料開発への道が開けるものと予想されると、研究グループではコメント。

将来的には、今回の研究で示したホウ素ドーピングという手法が有機材料開発の新潮流となり、従来の炭素材料の性能を凌駕する材料開発が進むことで、有機太陽電池の高効率化をはじめ、有機電界効果型トランジスタや有機EL素子などの有機エレクトロニクス材料の高性能化が実現されるものと大いに期待されるとした。

さらに、ホウ素を含む平面型化合物が外部刺激によって構造を平面型-立体型の双方向に自在に変化させられる特性は、「特定イオンの検出」といった応用のほか、「負電荷を持つホスト材料として正電荷を持つゲスト分子を選択的に捕捉・放出できることを利用した、生体内で機能する新たなドラッグデリバリシステムの構築」など、創薬の分野にも貢献できるホスト-ゲスト科学(酵素のように特定の分子を選択的に認識し捕捉できる空間を持つ分子をホスト分子、そこに受け入れられる分子をゲスト分子といい、これらの相互作用の研究や分子認識能に関する科学)へと発展が可能だと、研究グループではコメントしている。