従来のキー合成とはまったくことなるUltraキー

各チャートをそれぞれのキー機能で抜いた結果は、図c-1~c-8になった。

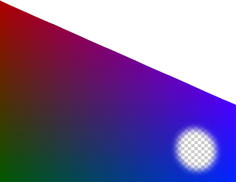

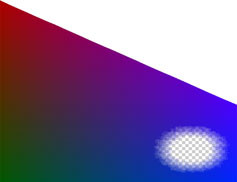

●RGBキー:図c-1、c-2

指定したキーカラーを中心に、「類似色」の数値を一辺とする平行6面体の内側にある色値の部分をきっちりと切り抜く効果。RGB成分ベースで処理をする合成系のソフトでは計算処理が楽なことから、非力なコンピュータで使用する場合に、レンダリング時間を節約できると思われる設計。抜き領域の境界をぼかすソフトキーに未対応のため、コンピュータ上で作成した、グラデーションがなく、2次元的なぺたっとした感じの背景を抜くのに都合がよい。実写映像のブルーバックのように、明暗が伴う素材を抜くには向かないと思われる。

●カラーキー:図c-3、c-4

指定したキーカラーを中心に、類似色の半径を持つ球体の中の色値を抜く効果。色立体の計算はRGB成分を元に行っているようなので、「After Effects」のような合成系ソフトからの流用か、RGBベースで処理を行っていた古い時代のPremiereから引き継がれたキー機能と思われる。ソフトキーに対応しているため、ある程度実写映像にも対応できるが、ブルーバックに影などの暗い部分があると、そこが色立体の球体から外れてるため、抜け残ることになる。球状の抜き領域と境界のぼかし処理を計算するため、コンピュータへの負担が若干増えることになる。

●クロマキー:図c-5、c-6

色立体を真上から見たc-6では、カラーキーと同様に円形の抜き領域となるが、横から見たd-5では縦一筋の棒状に抜けており、指定したキーカラーを中心とする円柱状の抜き領域となることが判る。これは計算処理をY、Pb、Prの色差成分を元に行う場合に有利な方法で、同じく色差成分で構成される実写素材の合成に向く処理手法。円柱状ということで、影などで背景のマットが暗くなっている部分の抜けにもある程度対応できるが、マットの彩度が高くなる(色が濃くなる)と影の部分が円柱から外れやすくなり、必ずしも理想的な抜き型とはならなくなる。

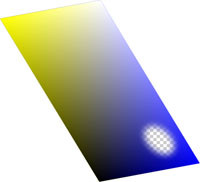

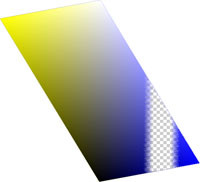

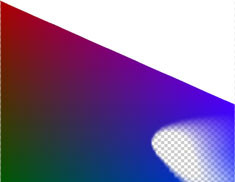

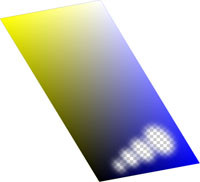

●Ultraキー:図c-7、c-8

色立体を横から見たc-7では楔形に、真上から見たc-8では楕円形の一部のように抜けていることから、輝度がゼロの黒い点を頂点とする、円錐のような複雑な形状で抜く効果となっている。例えるなら、地上から天に向かって照射している懐中電灯の光束のような形状となる。形状が複雑な分、コンピュータにかかる計算処理も多くなるが、CPUの高速化などの要因がこれを可能にしているということだろう。

ブルーマットにできる照明のムラによる暗部も、同じく色立体の黒点に向かって尾を引くような形状となって広がるため、この抜き型は実写素材を抜く際の、理想的な形状といえる。従来のPremiereProで合成作業をする場合、筆者は図c-9のように球状のカラーキーをいくつも並べることで対処していた。とても合理的とは言えないやり方だけに、CS5でお目見えしたUltraキーには期待をかけている。c-10はスピルの彩度を落とした状態であるが、被り色付近が無色となり、被写体の輪郭が自然に抜ける原理が理解できるだろう。 このUltraキーにあえて注文をつけるとすれば、セカンドカラーにも対応して欲しいという点だろうか。クロマキー撮影では、ライトの当て方が悪いと、ブルーないしグリーンマットの一部の輝度が高くなり、色空間内で飽和現象を起こしてしまうことがある。その場合は図d-7のように、本来円錐状になるはずのマットカラーの色値領域が、RGB色立体の境界部分で屈折して、あらぬ方向を向いてしまう結果となる。そのため第2の抜き色を設定して屈折した部分を抜かなくてはならないのである。PremiereProの場合はキー効果をもうひとつ加えることでこの問題を解決できるが、白い点を頂点とする円錐を設定できる設計になっていれば、白飛びした背景部分まできれいに抜くことが可能となるのである。

Ultraキーは、想像以上にマットカラーを抜いてくれる高性能なキー機能である。指定色の周囲を透明化するという従来の手法を覆し、実写素材が色空間内に作り出すマットカラーの分布範囲に従った、新しい形状で抜くという発想がこれを可能にしているようだ。他の編集ソフトとの互換性も高まり、より効率的なワークフローを見出せそうでもあり、期待が高まる。