電池がクリーンエネルギーとして再び脚光を浴びている。電池といえば長い間、乾電池を指していた。乾電池は別名1次電池とも言われ、充電できない。繰り返し充電できる電池が「2次電池」と呼ばれている。電池の中で最も多い生産額を誇るのは、エネルギー容量の最も大きいリチウムイオン2次電池である。その勢いはとどまらない。経済産業省機械統計によると、2008年における1次電池と2次電池の生産金額の比率は15%:85%で2次電池の方が圧倒的に多い。しかもその比率は毎年、差が開いていく。

2次電池の生産額の54%も占めるようになった、リチウムイオン2次電池。1次、2次電池を合わせてもリチウムイオン2次電池は全生産額の46%とずば抜けて多い。

一方で、電池という名を語りながら実は電池とは動作原理の全く違う、燃料電池と太陽電池もグリーンエネルギーの有力な候補だ。燃料電池は水素を空気(酸素)と反応燃焼させて発電する発電機であり、太陽電池はpn接合の逆バイアス状態(ゼロバイアス)で光が当たっている時にだけ電流が流れるフォトダイオードである。燃料電池は水素が切れると発電できない。太陽電池は光がなければ電流は流れない。共に電池とは名ばかりだが、クリーンエネルギー源とみなすと存在感は大きい。まず産業的なインパクトの最も大きなリチウムイオン2次電池が今どこまで来ているか。次に燃料電池、最後に太陽電池を見ていこう。

急速充電・充放電回数の増やすリチウムイオン電池

リチウムイオン2次電池は、作動電圧が3V~4Vと他の1次、2次電池の中でも最も大きい。1.5Vのアルカリ乾電池なら2本直列接続しなければならない場合でもリチウムイオンは1本で済む。場所を取らないため携帯電子機器にじわじわ入っている。携帯電話ではもはやリチウムイオンの方が他の電池よりも多いはずだ。このほか、デジタルカメラ、ICレコーダ、パソコンなどにリチウムイオン2次電池が数多く使われている。

リチウムイオン2次電池が最初に使われた電子製品はソニーのパスポートサイズのビデオカメラ「ハンディカム」だった。1990年ころにおける2次電池の実績としては、自動車用には鉛蓄電池、乾電池サイズで充電できて家電製品に応用していたNi-Cd(ニッケルカドミウム)電池、ノートパソコンに搭載され始めたNi-MH(ニッケル水素)電池などがメインだった。それがエネルギー容量の大きなリチウムイオン電池へと徐々に置き換わるようになった。

ところが2005年前後、パソコンに搭載していたリチウムイオン電池から火を噴き、安全性の問題が露呈した。内部ショート、過電流、発熱、発火というメカニズムで電池が発火した。この問題を各社がクリアしたが、リチウムイオン電池への要求は果てしなく続く。充電時間の短縮と充電回数の増大の両立へとエンジニアの努力は続いた。

東芝が最近製品化した新しいリチウムイオン2次電池「SCiB」は、電極を工夫してこれまでにない安全性、急速充電、充放電回数を達成した。これまでの正極LiCoO2(コバルト酸リチウム)からチタン酸リチウムという材料に変えた。この構造だと、たとえ電池が破壊されても電極は導電体から絶縁体に変わり、電気が流れなくなるため、発熱しない。満充電の80%に達する時間はわずか5分、充放電繰り返し回数は6,000回という性能である。ただし、電極材料そのものを変えたため、電圧は3V以下と下がった。東芝の技術に限らないが、急速充電、充放電回数増加のカギは内部抵抗を上げない工夫である。電流の流れるパスを広く取り、電極の劣化を防いで内部抵抗を上げないようにする技術が求められている。

リチウムイオン電池の開発を必死になって進めているのは自動車メーカーおよびタイアップしている電池メーカー。次世代のハイブリッドカーや電気自動車に向けた電池である。リチウムイオン電池の開発に自動車メーカーが躍起になるのは、たとえ燃料電池車が市販され主力になってもリチウムイオン電池の併用を必要とするからである。電気自動車、燃料電池車どちらに転んでも、リチウムイオン電池は必要とされる。燃料電池だけでは始動パワーが足りないためだ。もちろん、回生ブレーキで充電するというメリットもある。

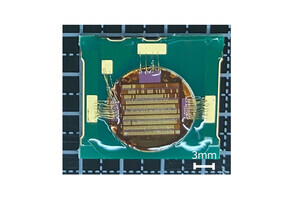

一方、リチウムイオン電池を紙のように薄い薄膜で作る技術も出てきつつある。大電流用途ではないが、モバイル系や微小電力で動作する超小型機器、ウェアラブルコンピュータなどに用途が開けると見られている。薄膜リチウムイオン電池の開発に向け、アルバックが薄膜製造装置を提案、工場向けに売り出した。