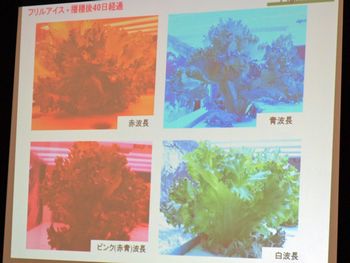

加えてHEFLは、赤・青・紫・白・ピンクなど、16色もの管色を持っている。これは波長特性を生かして、差別化した植物を育てることを目的としている。照明の各色はそれぞれ植物に対して異なる影響を与える。基本となる光は赤と青だ。赤は光合成を高めるため成長を早める効果を持つが、赤い光だけで育てた野菜はもろい。また、青は茎の形成を促進するが、赤い光で育てた野菜よりも重量が軽くなる。

同社では、光の波長、種類、量、日数などを変えて、レタスを生育するという実験を行っているそうだ。そう聞くと、どの光がベストなのか気になるところ。形・茎・色合いなど総合的に見て、「今のところよさそうなのは紫だが、今後も実験を続けていくので評価は変わるかも」と同氏。

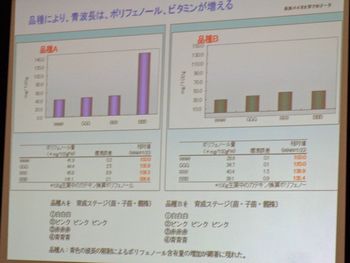

同氏が植物工場の差別化のポイントとして挙げるのが機能性野菜の実現だ。機能性野菜とは、ビタミンやミネラルなど、本来はまったく含んでいない成分や微量しか含んでいない成分を多く含んだ野菜である。植物は紫外線を照射すると、ポリフェノールやビタミンが増えるという性質があり、青い光を当てれば紫外線を照射したことになるそうだ。ただし、「すべての野菜に青い光を当てればポリフェノールやビタミンが増えるというわけではなく、品種が限られている」(辻氏)という。

ビタミンやミネラルは溶液に溶かして根から植物に吸わせるのだが、根から吸いやすいものと吸いにくいものがあるそうだ。同氏によると、吸収しやすいのは、カリウム、カルシウム、マンガン、マグネシウムとのこと。ただし、現在のところ、機能性野菜の生育には「育成に時間がかかる」、「コストが高い」という課題がある。

辻氏は、「コストと付加価値はトレードオフ。そのバランスをうまくとりつつ、品種改良を行ったり、機能性野菜を作ったり、差別化を図っていくことが、植物工場を具現化するうえで重要になってくると思う。ただ、実験はすぐには結果が出ないので、最低1年は続けてほしい」というアドバイスで、講演を締めくくった。

ビジネスとして展開していくには、まだまだ課題が山積している植物工場だが、日本の食物供給の状況などを踏まえると、積極的に取り組んでいくべき技術だろう。また、波長特性を生かすと、アンチエイジングの野菜を作ることも可能だそうで、「野菜を食べるだけで栄養とプラスアルファの効果が得られるなんて」と夢も広がる。植物工場の普及には経済産業省や農林水産省も普及に力を入れており、企業参入の敷居が下がりつつある。日本の農業の未来のためにも、植物工場の飛躍に期待したい。