なぜRapidusは日本で先端ロジックの製造を目指すのか?

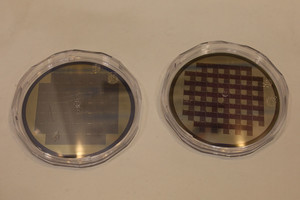

また、東氏は「日本は半導体のシェアのみならず、最先端ロジック半導体の技術さえも失ってしまった。かつて日本が持っていたリーダーシップも失い、今は孤立している状況である。世界が要求する性能、コスト、スピードにもついていけていない。こうした中で、半導体の先端ロジックを取り戻し経済成長の基盤を構築するというのが、我々が目指しているものだ。国レベル、民間レベルでの競争力増加を狙っている」と、日本の半導体産業に対する現状認識を説明。「こうした中で、半導体の先端ロジックを取り戻し経済成長の基盤を構築することを目指している。今回、短TATを特徴としてRapiodusを設立した。すべての国立機関がRapidusをサポートするためにLSTCを設立した」とRapidus設立の背景も説明した。

また、「未来社会の産業についてビジョンを持ち、その実現のために、米国や台湾、韓国が『beyond 2nm』の技術開発にしのぎを削っている。『2nmプロセスノードのチップを使う場がないのではないか』との声も日本にはあるが、未来の産業を形成していくには長い時間がかかる。産業と技術の関わり合い方を変えていきながら、進めていく必要がある」と、2nmに取り組む意義を説明する一方、「(甘利議員の前では言いにくいが)以前は、半導体産業に政府の支援が必要だった時に助けてもらえなかった。今回は政府からのはっきりとした支援があるのが励みだ」と、政府からの支援に対する謝辞も述べている。

同じくRapidusの小池氏は、「Rapidusはスピードが大切。サイクルタイムの短縮。コラボレーションが大切でIBMと戦略的提携。“日の丸半導体の復活”といわれるが、何でも自前で行える時代は終わった」と強調したほか、「先端ロジックは10-20年遅れた。IBMからGAA技術のオファーがあったのが幸いだった」と述べ、IBMとの連携の重要性も強調した。

研究領域でも重要となる国際連携

IBMのGil氏は「社会課題の解決のためにはテクノロジーが必要であり、そのテクノロジーの限界を突破するためには国際協業が必要になる。日本には半導体装置や材料などの強みがある。連携においてもこうした“資産”を十分に活用すべきだ」と指摘した。

また、五神氏は「研究と人材の点で、アカデミアを代表して協力する。さまざまな世界的課題解決には、DXとGXを同時に進めていく。これらを支える最先端半導体を育てることが大切である」と、教育という観点からも半導体の重要性を強調。「2019年における東京大学とTSMCのアライアンス締結や、それに伴う『d.lab』の設立が速やかに進んだのは、日本の技術者や研究者たちが、世界の半導体業界関係者と築いてきた信頼関係があったからである。さらに、日米欧でも長年にわたり強固な連携を行ってきたので、そこで築いた相互の信頼関係を活用していけるだろう」と研究領域でも国際協調が進むことが期待されると述べた。