iPhoneに標準装備のアプリ「カレンダー」は、iCloudに各種のデータを保存するだけでなく、iPadやMacなど他のデバイスとデータを同期させることができます。共通のApple IDでサインインしたデバイスであれば自動的に、知人など異なるApple IDでもカレンダーを共有することで同期できるため、カレンダーの活用範囲が広がります。

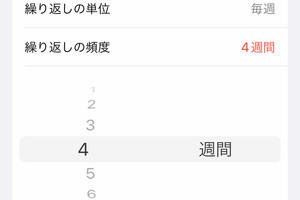

カレンダーの同期には対象とする期間があります。『設定』→「カレンダー」→「同期」の順に画面を開くと、「2週間前のイベント」や「3ヶ月前のイベント」など5つの選択肢が表示されるので、その中からiPhoneのカレンダーアプリで利用する期間を選択します。

結論からいうと、カレンダーの同期は期間の定めがない「すべてのイベント」を選ぶべきです。データ量はイベント件数や補足情報(URLや出席者など)に比例しますが、イベントが平均1日1件程度のカレンダーであっても十数メガバイト程度ですから、内蔵ストレージを大きく減らすわけではありません。なにより、「すべてのイベント」を選んでおけば、カレンダーの過去の出来事すべてが検索対象になるメリットを得られます。

一方、「2週間前のイベント」のように短い期間を選んでしまうと、それ以前の情報を検索できなくなります。内蔵ストレージの消費量は減るものの、節約できるのはせいぜい数十メガバイト。不便を強いられるわりに得られるメリットとしては小さなものです。

ところで、同期の期間が長くなるとカレンダーの同期がうまくいかなくなる(最新のイベントが反映されない)こともあります。その場合は、カレンダーアプリで「カレンダー」タブを開き、現れたカレンダーリストの上部を下方向へドラッグしましょう。ただちに同期が実行されますよ。

-

カレンダーを同期する期間は長いほうがおすすめです