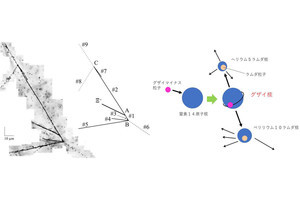

こうした背景の下、E40グループは今回、この困難を克服し、Σ+を含むストレンジバリオンと陽子の散乱現象を高精度に測定する革新的な手法を開発することに成功したとする。

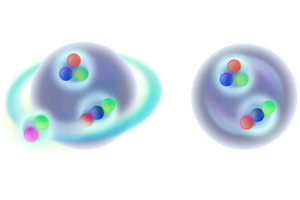

これまでの研究において、負電荷を持つΣ-と陽子の散乱測定には成功していたことから、今回の研究では、Σ+と陽子の散乱を高精度で測定することで、クォークのパウリの排他原理による斥力の強さを決定することが目標とされた。そして、Σ+と陽子の散乱微分断面積を高精度で測定することに成功したとする。

粒子同士の間に力が働いて起きる散乱現象の発生頻度は、単純化すると粒子同士が覆う断面積に対応することから、「散乱断面積」と呼ばれる。散乱微分断面積とは、散乱断面積の散乱角度による違いを表す。実際には、散乱は粒子間に働く力によって、その頻度(断面積)や角度依存性(微分断面積)が大きく異なるという。つまり、実験で微分断面積を正確に測定することによって、粒子間に働く力を調べることが可能となるのである。

そして今回の実験では、J-PARCハドロン実験施設で供給される大強度のパイ中間子ビームが液体水素標的に照射され、従来の約100倍ものΣ+が作り出された。生成されたΣ+が液体水素標的内の陽子と散乱することで叩き出された陽子や、散乱後にΣ+が崩壊することで放出した陽子を、実験装置「CATCH」で検出することで散乱現象が特定できるようにされた。

これまでの理論計算では模型ごとに予想値が大きく異なっていたが、斥力が強い模型ほど大きな微分断面積が予言されていた。しかし、これまでストレンジバリオンと陽子の高精度の散乱データが皆無だったため、現時点ではどの理論計算も今回取得されたデータをそれほどよく再現できていないことが確認された。今後は、今回の高精度データを再現するように、理論模型が改良されていくものと思われる。

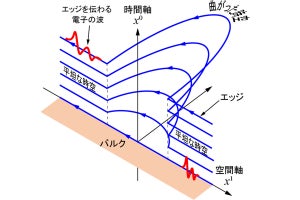

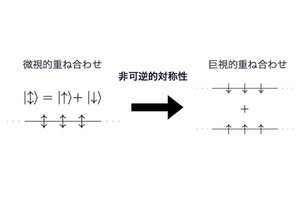

微分断面積は、粒子間に働く力を敏感に反映するという。今回は、微分断面積の大きさや角度分布を詳細に調べることで、「散乱の位相差」という量も導出された。粒子は量子力学的には波と見なすことができ、粒子同士の間に力が働いて散乱される際に、引力の場合には粒子の波が引き込まれ、斥力の場合は押し出されることで、波の振動が並行移動する(ズレる)。この平行移動が位相差と呼ばれるものであり、部分断面積では位相差を含んだ理論式で表されることから、この関係を用いて位相差を求めるという。

そして粒子間の距離がΣ+の波長から概算されたところ、Σ+と陽子の距離がおよそ0.6fmあたりでは、-20度から-30度程度の斥力であることが判明。陽子の半径が0.87fm程度なので、この距離ではΣ+と陽子が3割程度重なっていることが考えられるとした。核子同士の間の核力なら同程度の距離ではまだ引力だが、Σ+と陽子の間では、核力の引力に比べ2倍程度も強い斥力になっていることが簡単な見積もりから明らかにされた。