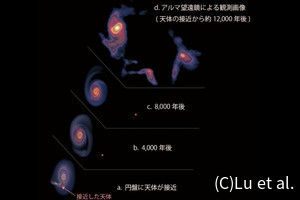

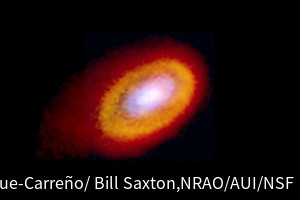

IRAS04368+2557を中心としてその周囲に、半径80~100天文単位程度の原始星円盤が形成されており、半径15天文単位の位置(太陽系では土星と天王星の間)にはガスや塵からなる塊のような構造がある可能性が指摘されていた。

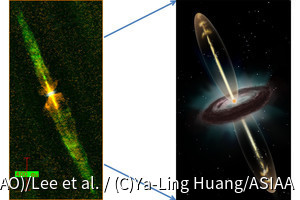

同円盤は地球から見て真横を向いているため、原始星からの距離に応じた円盤の厚みの変化や、塵が放射する電波強度の変化を調べることが可能なことから、同円盤に対する波長0.9mm~7mmまでの幅広い波長帯での電波観測が実施された。

高感度・高分解能観測の結果、中心の原始星から遠ざかるにつれて温度が徐々に下がっていく様子に加え、実際に原始星から15天文単位の距離に塊構造が存在し、それを境に温度が急激に下がっていることが確認された。これは、塊構造によって原始星からの光が遮られ、円盤の外側領域では日陰の冷たい領域が存在することが示されているという。

さらに円盤の質量が見積もられ、自身の重力を回転運動で支えることができないほど重いことが明らかにされた。そのため、2つの塊のような構造は自己重力による円盤分裂で形成され、原始巨大ガス惑星である可能性が高いと考えられるとする。

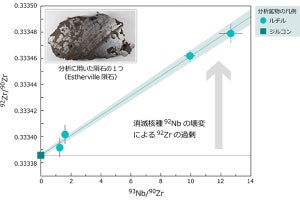

また、波長7mmに対する3mmの電波の相対強度と半径の関係が調べられたところ、半径50天文単位(太陽系では、冥王星の遠日点が50天文単位弱)よりも外側では、7mmの電波強度が相対的に弱くなっていることが判明。2つの波長帯間の相対強度は塵の大きさに依存することから、7mmの電波強度が相対的に弱いことは、塵のサイズがまだ十分小さいことを意味するという。つまり、半径50天文単位よりも外側の領域では、塵はまだ大きくなっていないことが解明されたということになるという。

原始星が放つ光や周囲からのガスや塵の降着によって、これまで原始星円盤は暖かい状態にあると考えられてきた。しかし今回の研究により、形成しつつある原始巨大ガス惑星によって、冷たい陰領域が作られることが明らかとなった。こうした陰領域では塵がまだ大きく成長しておらず、今後惑星形成が始まることが考えられるという。つまり、日向で巨大惑星が作られ始めると、その外側では日陰の冷たい環境下で惑星形成が始まる可能性があるということを意味しており、これは、将来作られる惑星の性質に違いを生じる可能性も示していると研究チームでは説明している。

なお、近年、太陽系のみならず太陽系外惑星の探査でも、さまざまな大気組成を持つ惑星が発見されている。そのため、今回の研究成果は、これらの多種多様な環境を持つ系外惑星の起源解明に向けて大きな意義を持つとしている。