京都大学(京大)は、大阪大学ならびにTDKとの共同研究によりシリコンスピントランジスタに、新たなスピン物性を発見したことを発表した。

同成果は、京大 大学院工学研究科電子工学専攻の李垂範 博士課程学生・日本学術振興会特別研究員(研究当時、現:京都大学特定研究員)、同 白石誠司 教授、大阪大学の鈴木義茂 教授、TDKの小池勇人氏らによるもの。詳細は2021年6月4日付の英国科学雑誌「Nature Materials」に掲載された。

従来、シリコンベースの半導体は電流(電荷)を使って素子を駆動させることで演算を行ってきた。より多くの情報を短時間で処理するためにはトランジスタ数を増加させる必要があるが、ムーアの法則に沿ったプロセスの微細化は物理限界に近付きつつあり、新たな手法による演算処理の実現が求められるようになってきた。

そうした新たな手法の1つとして期待されるのが、電荷の自由度とスピンの自由度を使って記録や演算が可能なスピントロニクスで、研究チームもスピンMOSトランジスタ(スピンMOSFET)の研究開発を続けてきたという。

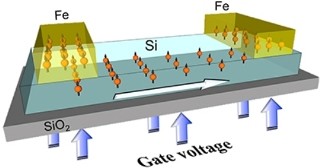

スピンMOSFETは、電極に磁性体を用いることで、メモリ機能とトランジスタ機能を1つのデバイスに同時に搭載することを可能とした次世代デバイスで、不揮発の記憶機能や高速動作と高集積化の可能性、高い記憶の繰り返し耐性を有することが期待されている。

しかし、従来の仕組みでは、外部から磁化をかける形で磁性電極の磁化の向き(磁石の向き)を操作する必要があり、集積化が難しいという課題があった。

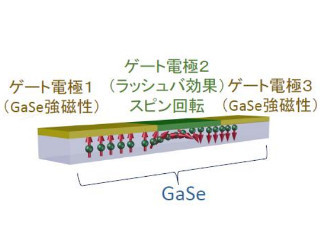

そこで研究チームでは、外部磁場を使わないという方向性を模索したという。代替手法としてはゲート電圧をかけることから、ゲート電場の活用が考えられたが、従来、シリコンは結晶性が良く、かつ軽い元素であるため、スピン軌道相互作用(SOI:スピンを電場で操作できる磁場のような力)が弱いことから、この手法は使えないと考えられていたという。

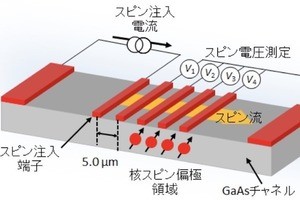

今回の研究は、本当にそうなのか、という問いの解明に挑むもので、スピントランジスタにゲート電圧をかけて情報を操作するための酸化シリコン層(絶縁層)がついていることに着目。構造としては、2014年に研究チームが発表したスピンMOSトランジスタの構造のまま、対称性が破れていると考え、厚さ100nmのシリコン層とその直下にある酸化シリコン層の界面に存在すると期待される内部電場であるラシュバ場を活用することで、電場の向きとスピンの運動方向の両方に垂直な向きに有効磁場が生じることを確認。この有効磁場を使ってスピンを操作することに成功したという。

-

シリコン結晶のゲート電極の下には酸化膜(SiO2)があるため、対称性が悪いと考えられ、これがスピン軌道相互作用(SOI)を生じさせ、スピンを操作可能な有効磁場を生み出すことを可能にしたという (提供:京大 白石教授)

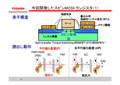

具体的にはゲート電圧(Vg)として0Vから100Vまで印加させる形で動作実験を実施。10V程度まではあまりスピンが操作された様子はないが、60V、100Vと強い電場が印加されると、スピンが操作され、磁場をかけないでもスピンが磁場を感じて操作できることが確認されたという。

また、外部電場をチューニングすることでラシュバ場を完全に消すことにも成功し、シリコンを流れるスピン情報を自在に操作できることも実証されたという。

白石教授は、「基礎物理としては、今までこういうことができないと思われていたことを覆せた」と、今回の成果を評価。これにより素子のコンパクト化が可能となるとしており、今後は実用化に向け、酸化膜材料の最適化ならびに電場の最適化を進めていくことで効率向上を目指すとしている。