東芝メモリの代表取締役社長である成毛康雄氏は、昨年12月に東京都内で開催されたSEMICON Japan 2018の半導体エグゼクティブフォーラムの基調講演にて「東芝メモリの事業戦略」と題して講演し、「技術開発を加速するとともに、需要拡大を見据えた生産能力を確保し、フラッシュメモリ市場拡大を目指す」と述べたが、その一方で「製造面では、3D-NANDの高層化に伴い、深いメモリホールの形成が一番のポイントだが、加工が難しくなってきており、その課題解決のために、製造装置メーカーとのさらに密接なコラボレーションが必要である」との見解を示した。

NANDの市場拡大は今後も継続

成毛氏は、過去の生産状況を振り返り、「東芝グループの半導体メモリ事業の売上高は、2001年には1510億円だったが、2017年には1兆2049億円へと8倍ほどの増加となった。その2017年には64層の3D-NANDの量産を開始したが、東芝メモリだけではなく競合各社も64層世代の立ち上げており、競争優位性を確保するために、引き続き96層世代の立ち上げを進めており、2019年はその生産拡大を図っていく」と述べた。

また、フラッシュメモリを取り巻く市場環境については、「スマートフォンなどのモバイル機器の出荷台数は微増にとどまる見込みだが、一台当たりのメモリ搭載容量が増加するため、需要は押し上げられていく。クライアントSSDは、PCへのSSDの搭載比率が高まることにより、今後も需要を支える。また、データセンタへの投資も2018年後半に一服したが、2019年後半には再び需要が拡大する見込みである」との見解を語った。

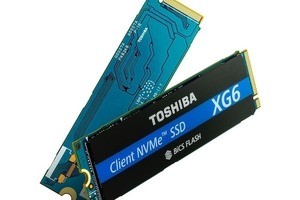

また、「フラッシュメモリ市場の半数をSSDが占め、今後も市場を牽引する。加えて、ビッグデータ、IoT、AI、自動運転の追い風を受けて、フラッシュメモリの需要は増加し続ける。モバイル向けも5Gの展開により需要が拡大する。そうした中、東芝メモリはエンタープライズ向けSSD分野で約35%、クライアント向けSSDで約30%と、先端分野で高シェアを維持している」と強調した。

さらに、「2018年9月より96層製品の量産を開始しており、今後、さまざまなアプリケーションに対応するための製品を提供していく。メインストリーム向けとなるTLC製品は、クライアントSSD、エンタープライズSSD、モバイルSSD向けにすでに量産を開始しており、大容量のQLC製品は、エンタープライズ・データセンタ向けに2019年中に量産を計画している。同じくエンタープライズ・データセンタ向けに読み出しアクセスの遅延時間が短い、低レイテンシ品となる『XL-FLASH』製品も現在開発中である」と述べ、着々とラインアップの拡充が進んでいることも披露した。

技術課題の解決に必要な装置メーカーとの協業

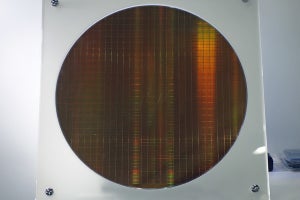

高層3D-NANDの実現に関して、同氏は「最大のポイントは、深いメモリホールの形成である。300mmウェハ上に直径100nm、深さ4.5μm、アスペクト比50以上の孔を1.7兆個も正確に形成しなければならない。アスペクト比で比較すると、高さ634m、底辺の直径68mのスカイツリーを5つ縦に積み上げた状態の深い孔を加工しなければならないわけで大変難しい。このため、この3D-NANDのキープロセスを担うドライエッチング装置と成膜装置市場が急拡大している」とし、同社が64層から96層へプロセスを変更する際して、以下の3点の課題に直面したとする。

- ドライエッチングやCVDのプロセス装置が高価

- これらの装置は、世代の切り替えごとに最新鋭機に入れ替えなければならない

- パーツや関節材料も非効率。例えば成膜に実際に使われるガスは全体の10%ほど

こうした背景から、同氏は、3D-NANDにおける積層のメリットを十分に享受するためには、今後とも技術革新が必要であることを強調。超高アスペクト比の加工を行なうためには、エッチングチャンバ内で高選択比で垂直に深堀りする必要があるが、深部ではエッチング速度が低下してしまうという課題があり、これを克服する装置の実現には大きなイノベーションが必要であるとし、装置メーカーには、課題を克服でき、かつ高性能・高効率な装置の実現を求めつつ、デバイスメーカー側としても、最適なデバイス構造や加工条件の模索を行なっていく必要があるとし、「装置メーカーとデバイスメーカーがこれまで以上に密接にコラボレーションをしていく必要がある」と、これまで以上の装置・材料メーカーとの協力関係を構築する必要性を説いた。

また、「製造装置・材料メーカーが、製造装置・材料の生産効率を向上してくれれば、半導体メモリメーカーでもビットコストのさらなる削減が図れる。そうすれば、フラッシュメモリ市場はさらに拡大し、メモリメーカーは得られた利益で設備投資をより多くできるようになるので、装置・材料メーカーもより潤うというWin-Winのパートナーシップ、スーパーサイクルを生み出していきたい」と生産効率の向上が今後の成長の鍵を握ると結論付け、2018年9月に竣工した四日市工場第6製造棟や、岩手県北上市にて2018年7月に着工した新製造棟では、AIやマシンラーニングを活用した最新式の生産システムの導入を図っており、こうした取り組みで、メモリメーカーとしてもさらなる生産性の向上を図っていくとしていた。