大規模言語モデル(LLM)の飛躍的進化と生成AI(ジェネレーティブAI)の登場により、人間とデータの関わり方が大きく変化した。アサヒグループジャパン Data & Innovation室 室長・General Managerの深津智威氏が5月27~28日に開催されたオンラインセミナー「TECH+フォーラム データサイエンス 2024 May データ駆動型経営と変革の本質」に登壇。同グループがデータ利活用やジェネレーティブAIの実践を通してどのように経営変革を推進しているか、「As-Is起点」の業務改革と「To-Be指向」のイノベーションという2つの観点から詳細に紹介した。

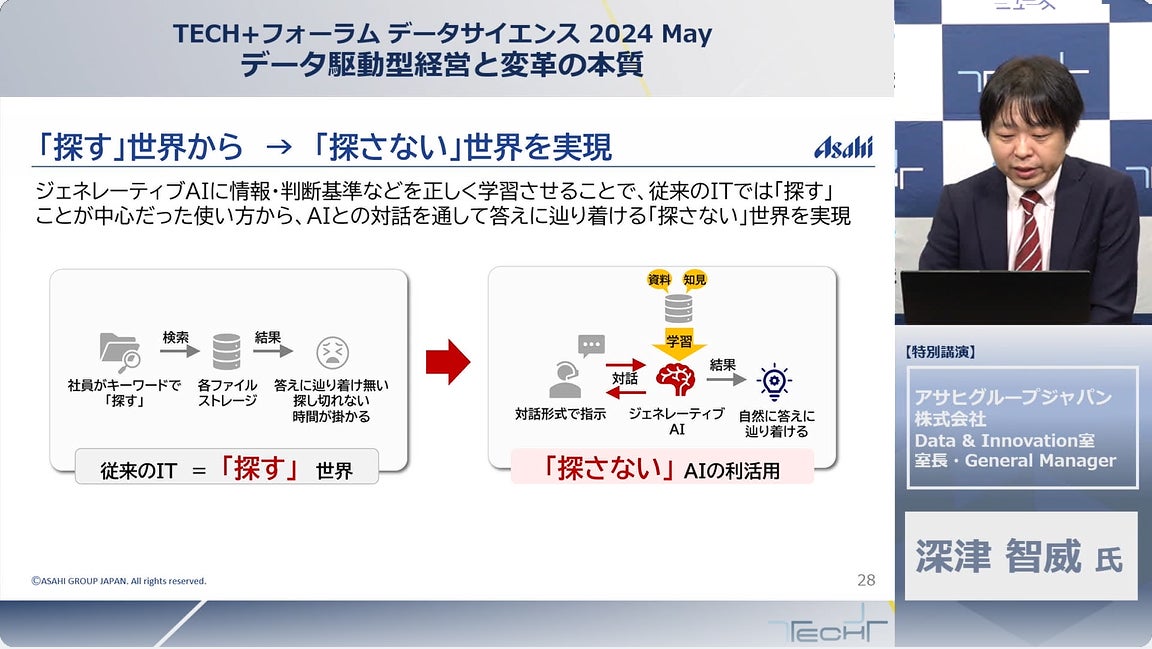

「探す世界」から「探さない世界」へ

深津氏は、従来のIT技術は人間が能動的にデータを探索・分析する「探す世界」だったのに対し、ジェネレーティブAIを用いることで対話を通して結果を理解する「探さない世界」へとシフトすると説明。「探す世界」では、人間が特定のキーワードを用いて各ファイルやストレージからデータを検索・絞り込むことで情報を得ていたのに対し、「探さない世界」ではAIが膨大なデータを理解したうえで人間と対話することで、求める情報に自然とたどり着くことができると述べた。近い将来、データを人間が読み解く時代は終わりを告げ、データを読み解く作業は機械(AI)が行い、人間はその結果を考察する時代が到来するだろうと考えている。

アサヒグループではこの変化を踏まえ、「As-Is起点」の業務改革と「To-Be指向」のイノベーションの両面でAIを活用した経営変革を推進していると深津氏は紹介した。

「As-Is起点」の業務改革で組織全体の生産性を向上

「As-Is起点」の業務改革とは、現在システム化しづらい手作業や人間の判断を要する業務の困りごとを解決するアプローチである。同氏は、アサヒグループ内のさまざまな手作業業務にAIを導入することで、業務効率を進めていると説明した。

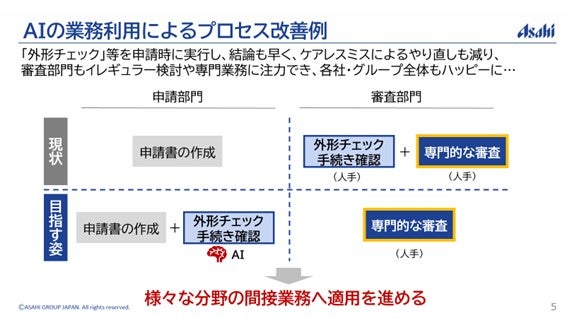

具体的な事例として、法務部門や広告審査部門、総務部門での試行実践事例が紹介された。これらの部門では、申請内容に関して人手による外形的なチェックに多くの時間を要していたが、ジェネレーティブAIを導入することで審査にかかる時間を大幅に短縮できるという。例えば、法務部門での相談対応においては、検索拡張生成(RAG)技術を使い、社内業務に必要なデータをLLMと連携。ジェネレーティブAIを用いて関連法規やガイドラインをチェックすることで、対象によっては従来数週間かかっていた外形チェックを数十秒で完了を可能にする適用例も確認された。

また、深津氏は、申請者自身がAIを活用して申請内容を事前にチェックすることで、申請書の品質を向上でき、審査部門が外形チェックに取られる手間を大幅に削減できると説明。「これまで稟議内容の確認業務は、書類の外形的なチェックも含めて審査部門が行う仕事とされてきたが、その部分を申請部門でAIにより事前的に実施することを可能にする。審査部門は専門的な審査のみに注力でき、審査以前の書類の不備などによる再提出が減ることで申請部門も審査部門も共に楽になる。組織全体として業務負荷を下げる効果が期待できる」と説明した。今後は、グループ全体の間接業務の効率化を目指し効果的な展開を進めるところだという。

「To-Be指向」のイノベーションで個々の生活者に新しい価値を届ける

一方、「To-Be指向」のイノベーションとは、AIを活用することで、これまで実現できていない新たな価値創造や事業創出を目指すアプローチである。深津氏は、アサヒグループが目指す「生活者起点のイノベーション」の実現に向けて、同グループが持つ様々な商品ブランドやデータ資産、技術力を活かしながら、今後AIを戦略的に活用していくと紹介した。

具体的な取り組みとして、SNSに投稿された大量の写真からAIを用いて生活者のインサイトを読み取るプロジェクトがある。深津氏は、「例えばインスタグラム等に大量に投稿される日々の写真には投稿者の潜在的なお困りごとを理解するのに必要な気付きが含まれている」と指摘し、「発信者のバイアスが含まれたツイート等のテキストデータだけでは捉えきれない生活者の潜在的なニーズや悩みを、ジェネレーティブAIを活用することで言語化し大量に投稿された写真から読み取ることが可能になる。それらは人間固有の認知バイアスを排除する一つのアプローチだ」と話す。こうしたインサイトを商品開発やマーケティング施策に活用することで、真に生活者に寄り添った価値提供が可能になる。

また、同氏は、ジェネレーティブAIを活用したイノベーション創出の可能性についても言及した。「ジェネレーティブAIに過去の商品画像などを使ってアサヒブランドの特徴を学習(ファインチューニング)させることで、新商品のコンセプトやパッケージデザインを自動生成できる」と説明し、AIを用いて新商品のプロトタイプを作成する様子を動画で紹介した。「AIを活用することで特定の商品ブランドに対する固定化された先入観を排除しつつ、人間の発想を超える斬新なアイデアを無限に創造できる可能性がある」と述べ、自社ブランドにおいてAIのクリエイティビティを真に発揮させるための学習技術(ファインチューニング)の効果的な活用における重要性を指摘した。

さらに、深津氏は、AIによる新事業創造に係るアイディエーションの壁打ちなどの取り組みも紹介。AIをひとつの「人格」とみなし、人間がAIを活用することに留まらず、異なる特性を持ったAI同士を議論させることで、新たな事業アイデア創出を促すというAIがAIを活用するといった実験的な取り組みも行っているという。役割の異なるAIを複数用意し、特定のテーマについて議論させることで、人間では思いつかないようなアイデアが将来においては量産される可能性がありそうだ。

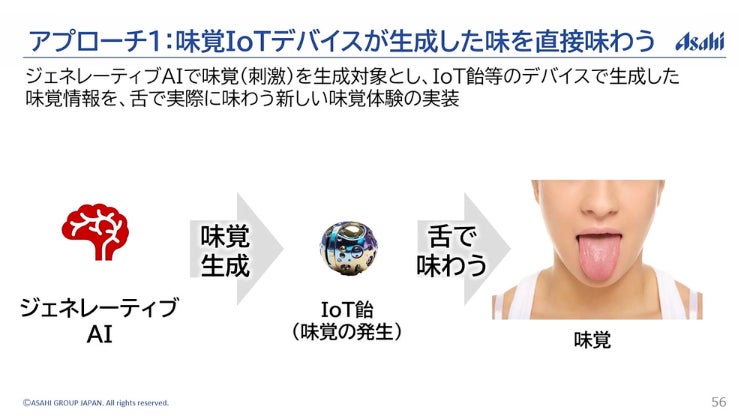

加えて、ジェネレーティブAIの生成対象を文字や画像から拡張させて味覚を再現するという挑戦的な創造的試行にも挑戦していると明かした。同氏は、「AIで生成した味覚に関する情報を例えば味覚を生成できるIoTデバイスに送信することで、実際の食品を口にしなくても疑似的に味を体験できるようになる。これも将来の飲食体験の新しい可能性の一つとなり得る」と説明。こうした技術が将来実現されれば、糖分の過剰摂取やアルコール依存等の飲食の持つ「負の側面」の問題に対し新しいアンサーを示しつつ、パーソナライズされた味覚体験の提供も可能になると述べ、同社が掲げる「期待を超えるおいしさ、楽しい生活文化の創造」というビジョンの実現に向けて、未来のAIが重要な役割を果たすとジェネレーティブAIの活用の未来を語った。

AI革命に向けて変えていくべき4つの価値観

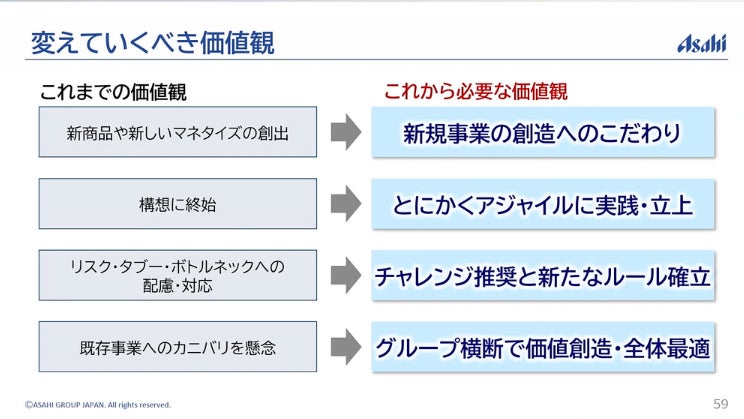

講演の最後に深津氏は、ジェネレーティブAIの活用にあたって変えていくべき価値観を4つ挙げた。

1つ目は、新事業創造へのこだわり。2つ目は、失敗を恐れずにアジャイルに取り組むこと。3つ目は、社内の意識改革やルール整備を進めること。4つ目は、変化することを恐れずに全体最適を目指すことである。深津氏は、「AIの業務活用が進むほど、従来の仕事の仕方に対峙し見直すことを迫られる可能性がある」と指摘した上で、「グループ全体の成長のために、事業間の垣根を越えて協力し、柔軟に変化に対応しつつ、全体最適を実現することが重要」だと強調した。

アサヒグループは今後も、生活者起点のイノベーションを実現するために、人間とAIが協働する新たな時代への変革を推進していく考えだ。