家電のDNAを自社工場に活用できた。もとを辿れば、このセンシング技術は「人を知るためのもの」だ。そこで目をつけたのが、この"カイゼン"を目の当たりにした物流や小売、別業界の工場だ。

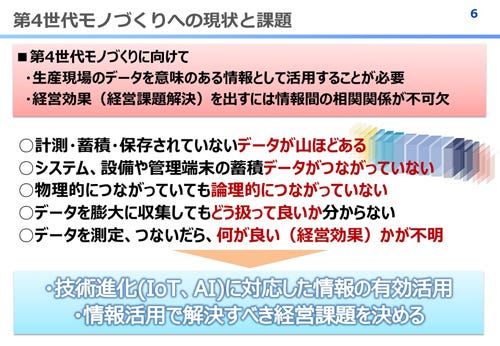

「製造業の課題は日本の現場の課題と同じ」(一力氏)であることから、IoTの技術導入というよりも、むしろ昨今の働き方改革の文脈で引き合いがあった。2017年4月から外販し始めた「現場の課題発見アプローチ」という仕組みは、第4世代のモノづくりの範疇を超え、他業界へと伝播する兆しを見せている。

2017年はさまざまな企業が働き方改革を打ち出した年だったが、とある顧客をコンサルティングした事例では「人を追加で雇う必要がないレベルで非付加価値作業の洗い出しと、作業効率の向上が可能になった」(一力氏)。人が足りていないのではなく、人が効率よく動けていないだけなのだ。

また、こうしたIoTによる課題の洗い出しは、会社が課題視している問題と異なる課題を発見する場合がかなり多いという。これこそセンシングとデータ分析を組み合わせた最先端のIoTのあり方であり、「第4世代のモノづくり」が機能している一端と言えるだろう。

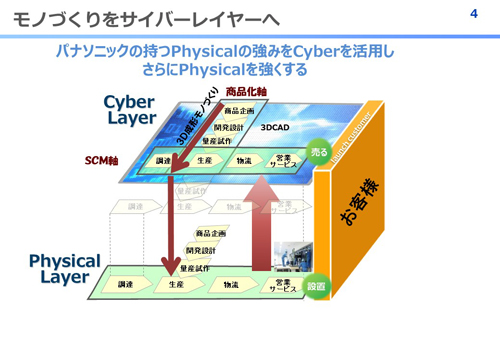

これができるのは、パナソニックがサイバー(の技術)とフィジカル(現場)を社内に持っているからだ。AmazonやGoogleといったサイバー領域のプレイヤーはフィジカルをあまり持っていないし、製造業のみの会社ではサイバーがない。どちらか一方だけでは強みとまでは昇華できないため、サイバーの会社がフィジカルの会社の現場ノウハウに興味を持っているという現状がある。

こうした環境を背景に、政府もサイバーとフィジカルの組み合わせで社会の"カイゼン"を目指す「ソサエティ5.0」を推進する。一力氏は、パナソニックのみならず、「サイバーに強みを持つ企業と日本の製造業のノウハウとがちゃんと繋がれば、日本は世界ともう一度戦える」と意気込んでいる。

欧米勢はフィジカルのデータをIoTやセンシングによってサイバーにアップすることを目的にしがちにも映る。しかし、データの集積から「表層上の分析だけでは意味がない」と一力氏は強調する。それは、フィジカルへのフィードバックこそが最も重要で企業の競争力になるからだ。

フィジカルの現場で人々がなぜ、どうカイゼンを行えているのか理解しているからこそ、「経営効果まで直結して経営層も理解できる」(一力氏)。AIやロボットによる省人化で人が必要ない時代が来ると喧伝されがちだが、一力氏らは現場を知っているからこそ、性急な省人化ではなく、地に足の着いた「人が活きるカイゼン」を行う。もちろん、人が活きるからこその自働化があり人と機械が共存する現場の実現を目指している。だから経営効果に直結するのだろう。