――シェア争いに注目しないと言いましたが、その意図は

メモリ産業はある程度の規模にいけば、生産効率が出てくる産業。ロジックファウンドリのように巨大な工場を建てたとしても、他社に比べ、圧倒的に安く作れるようになるわけでもない。我々としては、月産6万枚単位の工場を作っていけば、十分価格競争ができると考えている。

また、テクノロジーもマイグレーションが進んでいくことから、1つのサイクルだけで大きな工場を建てても、次のテクノロジーに移行してしまったら、また工場を建てる必要が出てくる。そのため、今後としても今の方針でビジネスを行っていくことを考えている。

――低迷する市場への対応として、包括的コスト削減プログラムを実施しているとしていますが、具体的な中身は

9月の期末までの計画として、全世界で10%の従業員の削減を行っている。また、経費削減も進めており、全世界で1億8,000万ユーロの費用削減を目指している。経費削減に関しては、日本が1番早く達成できそうだと見ている。

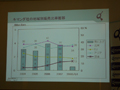

ただし、そこで1段落できないのが今のDRAMの市況。5月頃に1度価格が上げに転じたものの、8月頃から急激に下がり始めるというおかしな状況になっている。そうした意味では、さらなるコスト削減の施策なりを継続していくつもりだ。

――市況の低迷で、一部ではサプライヤの退場を促す声も上がっていますが、その点、どのように見ていますか

先ほども話したが、DRAMの伸長率を見極めて、サプライヤ各社が慎重にビット伸長に合致した投資をしていけば、DRAMはまだまだ利益が出せるし、安定する業界であると思う。

一時、生産量を増やし、シェアを増やしていけば、いつかはどこかの競合メーカーが脱落していくのではないかとか、どこかに吸収されるのではないか、という話が出ていたが、例えば、吸収合併しても生産量が減るわけではない。つまり需給バランスには影響がない。では、どこかが退場するか、と言っても、現在の大手DRAMベンダはメモリ専業メーカーだ。昔の日本のIDMのように、デパート的に幅広い製品ポートフォリオを有し、DRAMをやめて他の事業に注力する、ということはできない。

もしかしたら、台湾あたりのメーカーがメモリをやめてファウンドリを始めるとかいう可能性はあるが、ファウンドリはファウンドリでそんなに簡単にできるビジネスではない。

結局のところ、大手ベンダの何社かが、シェアを増やしていけば、シェアを減らしたところが退場してくれるのではないかという期待を持っていたのかもしれないが、現在の市場の状況はそういったベンダを含めて酷い状態に陥れることになった。

そういった意味では、秩序ある正しい投資を継続していけば、DRAM業界はまだまだ健全に伸びていくと思える。少なくともDRAM業界、物量的に毎年50%ずつビット出荷量を増やさなければいけない業界だ。当然、プロセスの微細化、セル構造の変更などにより、1枚のウェハからの取れ数は増えることになる。しかし、それだけでは年率50%の増加を実現することは難しい。やはり、良く市場を見て、投資を行うべきだと思われる。

その際に参考になるのは自動車業界だろう。自動車業界は大手だけでも10社以上のサプライヤが存在しているが、健全な市場を形成している。そこには業界としての知恵があるはずである。そうした業界に半導体業界も学ぶなりしていかないと、いけない時期に来ているのだと思う。