内蔵ストロボと外部ストロボのバランスを見る

内蔵ストロボと外部ストロボのバランスを変えるとどうなるだろうか? それを試したのが下の写真だ。外部ストロボを被写体の左奥に約50cmほど離して置き、D80で補正量を変えながら撮影している。「外部+1」というのは、外部ストロボの補正量を「+1」に設定したという意味。「本体」が内蔵ストロボ。

このように外部ストロボを逆光ぎみに置くと、光量のバランスによって写真のイメージが大幅に変化する。正面から照らす内蔵ストロボを強くすると被写体がよく見える説明的な写真になり(下の例の右上側)、外部ストロボを強くするとドラマチックなイメージ写真になっていく(同左下側)。このあたり、ストロボで光を作っていく楽しさがある。

|

|

撮影セット。これで外部ストロボの位置や光量をアレコレ変えて撮影した。ブラインドは下ろしたが、天井の蛍光灯はつけっぱなし |

外部ストロボと内蔵ストロボの光量を変化させて撮影。外部ストロボは左後ろに置いている |

ストロボを置く位置と光量による変化

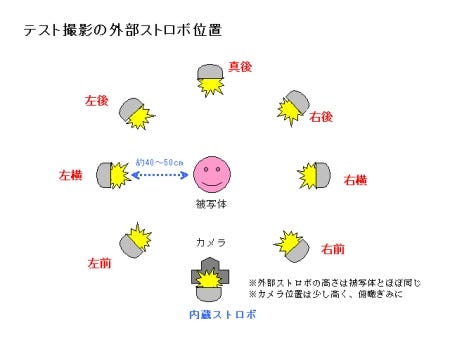

では、外部ストロボを置く位置によって見え方はどう変わるのだろうか。それを試したのが以下の写真だ。被写体を中心に、約45°づつ外部ストロボの位置を変えて撮影している。「右前」はカメラのすぐ右脇、「右横」は被写体の真横」といった具合。影の伸び方でストロボの位置が想像できるだろう。被写体と外部ストロボの距離は40~50cm。また、画像に書き込んだ「+1」「±0」「-1」といった数値は外部ストロボの補正量。カメラ内蔵ストロボは常に「0」としている。

感じ方は人それぞれあるが、被写体をちゃんと見せるなら、右前か左前に外部ストロボを置き、補正も「±0」としてカメラ任せに撮るのがよさそうだ。逆にイメージを重視するなら、ストロボを右後ろか左後ろ、逆光ぎみにして外部ストロボの光量をプラスにしたものが気に入った。真横からの写真もおもしろい。逆にこのアングルでは、真後ろからの照射は今ひとつだった。被写体の向こうにストロボが隠れるぐらいまでカメラ位置を下げればまた違う写真になるだろう。

いずれにしても、外部ストロボのマイナス補正はあまり意味がないように感じた。相対的に内蔵ストロボが強くなるため立体感が失われている。外部ストロボを補助として使うならマイナス補正もありだろうが、光を作って遊ぶなら内蔵ストロボを標準、外部ストロボを強めにするのがいいようだ。逆にカメラ内蔵ストロボを下げるのもありだろう。正面からの光がなくなるので固い影になるか、シルエットになってインパクトは強くなる。