2022年11月1日から4日まで、国内最大級の宇宙学会「第66回宇宙科学技術連合講演会」が熊本市で開催された。JAXAや大学をはじめとする研究機関から宇宙技術にかかわるメーカー、宇宙ベンチャー企業にいたるまで多様なプレーヤーが揃い、現在から将来まで宇宙開発の最新状況を発表した。

さまざまな角度から宇宙に迫るこの講演会。今回は、海外における超小型衛星の最新動向を紹介する。

急増するキューブサットの動向とは

国内外の宇宙開発動向を調査するシー・エス・ピー・ジャパンの金岡充晃氏によれば、超小型衛星の中でもキューブサット(10cm角の規格化された衛星)の打ち上げ数が急増し、2021年は過去最多を更新したという。特に6Uと呼ばれる10cm角6個分のサイズは、気象センサーや光通信といった実用機能を担うようになり、研究開発用とから実利用の段階へ移りつつある。宇宙ビジネスの主役級となったキューブサットの動向を、金岡氏の講演からピックアップする。

キューブサットの利活用が活発化する欧米諸国

2021年、300kg以下の小型衛星の打ち上げ数は約1500機と史上最多となった。この中にはスペースXのStarlink衛星(第1世代は約260kg)が1000機近くと3分の2ほどを占めるものの、民間の小型衛星コンステレーションが急増し打ち上げ数を押し上げている。中でもキューブサットの急増は注目点だ。

「サイズごとに分析すると3Uが最も大きなボリュームですが、徐々に6Uサイズが増えてきていて実利用に広がっています。これまで大型静止通信衛星事業を進めてきたユーテルサットが、6UキューブサットでIoT衛星を初めてきたこともトピックです」(金岡氏)

ユーテルサットは、パリに本社を置く欧州の大手通信衛星オペレーター。Eutelsat LEO(ELO)と呼ばれる25機の小型衛星コンステレーションの展開を2021年から開始し、ELO3とELO4に約12kgの6Uキューブサットを採用した。製造はスコットランドのクライド・スペースで、石油・ガス、農業、運輸などの分野にIoTサービスを提供する。宇宙ビジネスの先駆けである衛星通信企業が、キューブサットを研究開発ではなく実用衛星としてサービスを開始したことは、分野の拡大を示唆するものだろう。

一方で、NASAはキューブサットを利活用するプレーヤーとして最も大きな組織だ。これまでにも火星探査機に相乗りしたペアのキューブサットMARCO A/B、ニュージーランドから打ち上げられ、月に到着していよいよミッションを始めようというCAPSTONE、小惑星に体当たりしたDART探査機から分離し、小惑星ディモーフォスから巻き上がるダストを観測したLICIACube(開発はイタリア宇宙機関)など、総数144のミッションでキューブサットを活用している。2020年にコロナ禍の影響などもあって打ち上げ数が激減した分が翌年にずれ込んだこともあり、2021年は過去の最多記録(2018年の17機)の2倍となる34機の超小型衛星がNASAのミッションとして打ち上げられた。

NASAのゴダード宇宙飛行センターは、超小型衛星利活用の取りまとめを行っており、衛星の開発だけでなく相乗り打ち上げの機会創出や運用、サイバーセキュリティや商用パートナーとのコーディネートなどの支援を行っているという。昨年のランドサット9号機や11月の気象衛星JPSS-2など、大型衛星の打ち上げに相乗り機会が用意されている。中には、日本時間11月16日に行われたArtemis Iの打ち上げでSLSロケットに搭載された超小型衛星のように、月軌道を目指す機会もある。

こうした先行する米国の動きに追いつこうとしているのが欧州だ。「技術開発と民間ビジネスの開発を並行して進め、小型・大型衛星の年次計画表を作成。ESAが民間宇宙のビジネス活性化を担い、1社につき約2000万円から最大22億円まで73件の投資を実施しています」(金岡氏)という。

大型衛星に匹敵する気象センサーを搭載、ハリケーン観測の主役に

衛星の数や打ち上げ機会の増加に加えて、超小型衛星を活用したミッションも多様化、高度化している。キューブサットはその主役級にもなりつつあり、気象分野ではNASAが3Uキューブサットを使った高頻度観測のマイクロ波による降水観測コンステレーション「TROPICS」を展開している。ハリケーンなどの熱帯低気圧の発達から消滅まで全体を追いかけ、わずか5.4kgの衛星でNOAAや米空軍の気象衛星といった大型衛星に負けない高分解能のデータを提供しているという。低コストで高頻度観測ができることから、予報の高精度化にもつながる。

キューブサット気象衛星の成果は、台風への懸念を抱える日本でも他人事ではないはずだ。また、温室効果ガスを小型衛星でモニタリングするコンステレーションが増えてきた。従来は日本のGOSATシリーズやNASAのOCO衛星のように大型だったものが、欧州では50kg級のSCARBO、COP26の結論を受けてメタン排出のモニタリングも目指す2025年打ち上げ目標のCO2Mなど、畳み掛けるように衛星を投入してくる。観測幅と解像度も向上し、温室効果ガスモニタリングの主役となりうる衛星群だ。

気象衛星など地球観測衛星の増加に伴って、データ量の増大も課題になる。電波での送受信には限界があり、目指すは衛星間光通信を使ったデータ中継だ。「キューブサット搭載型光通信装置の開発が加速し、200Gbpsのデータレートを目標としている」(金岡氏)といい、中には多数の衛星に対応するためサッカーボールのような形状で360度の通信を可能にする衛星の開発も行われているという。キューブサット向けのエッジ処理で、データそのものをコンパクトにする動きもある。

世界で進む超小型衛星の流れに日本はついていけるか

「世界の早い動きに、打ち上げ機会や民間の超小型衛星による実証機会が少ない日本は追いつけるのか……」と不安になるところだが、機会を捉えて実用につながる衛星の開発を加速化していくしかない。

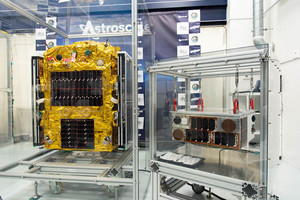

金岡氏は最後に、和歌山県串本町から打ち上げを目指すSpaceOneのロケットの2号機へのキューブサット搭載募集を紹介。オービタル・エンジニアリングが開発した3U、6Uのキューブサット放出機構をお披露目した。米国のように圧倒的なチャンスの多さや、気候変動対策と絡めて活用する欧州のようにはいかないかもしれないが、打ち上げ手段を要する日本からも独自の超小型衛星活用の動きが出てくることを期待したい。