業界が固唾をのんで見つめる中、前期に続きNVIDIAが空前の好決算を発表した。好決算であることは誰もが予想していた。それ以上に業界の関心は現在のAIブームにはどれだけの持続力があるのかにあったが、NVIDIAはそうした業界の関心をよそに大方の予想を上回る好決算で、一部にあった慎重論を一蹴した。

CEOのJensen Huangは「次の産業革命が始まった」とコンピューティングにおけるNVIDIAが牽引する新時代を宣言した。あたかも、そのタイミングに合わせるかのように、NVIDIAの決算発表前日にはMicrosoftからWindows向けの新しいAI機能強化Surface製品「Copilot+ PC」の発表があった。MicrosoftのAI製品事業トップは「AI時代に合わせてパソコンを再発明する」と宣言した。新たな技術の波が押し寄せ、新たなプラットフォームが確立され、巨大な経済圏が築かれるこの業界で、かつては不動とも思われたWintelの終焉を象徴するイベントだった印象がある。実際には、“Wintel”という言葉自体がすでに死語となっている感があるが、象徴的なイベントと捉えたのは私だけではないと思う。

AI半導体で引き続き業界をけん引するNVIDIA、AIブームの底堅さを証明

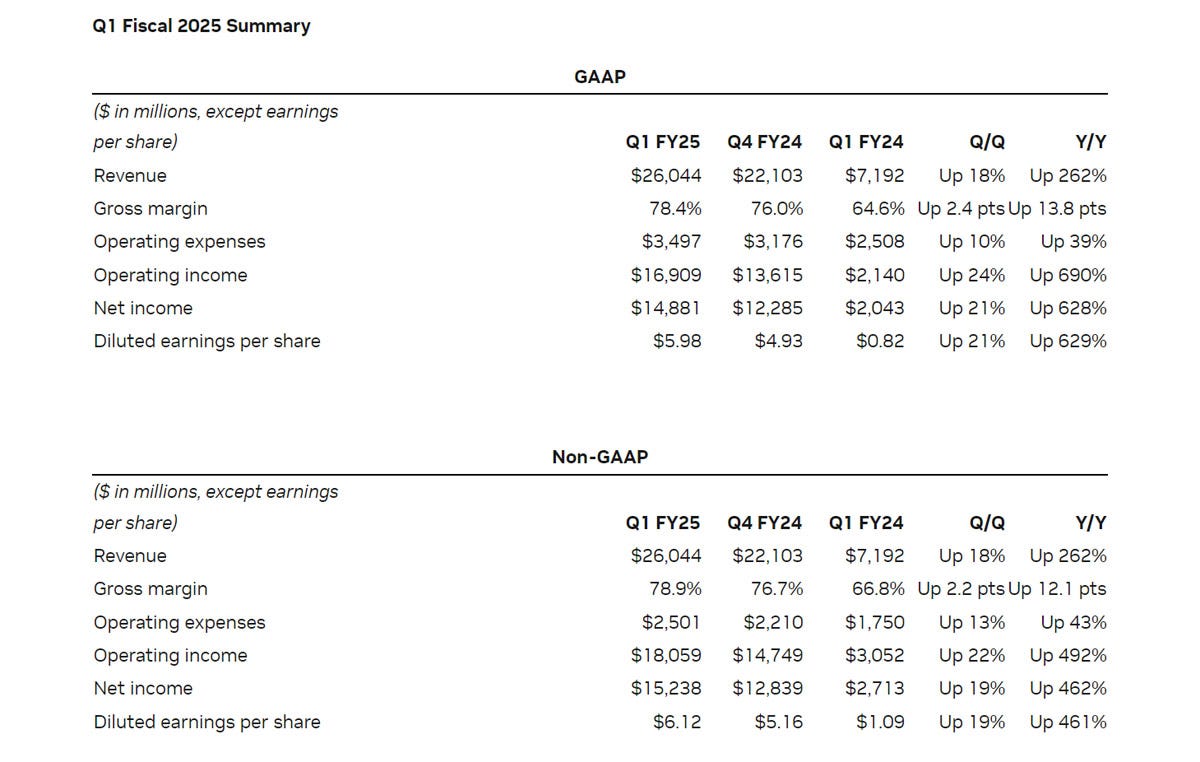

NVIDIAの2025会計年度第1四半期(2-4月期)の売上高は260億ドルと、前年同期比3倍強に急拡大した。業界が注目したのは今後の売り上げ見通しだったが、これも市場予測を上回る強気な数字が飛び出し、AI投資が引き続き堅調な事を示唆した。その根拠として、次世代チップ・プラットフォーム「Blackwell」アーキテクチャへの市場からの引きが非常に強く、現在TSMCでフル生産体制にある事を強調している。

BlackwellはアップグレードされたArmコアのCPU、複数のGPUコアと大規模なHBMを集積したものだが、前世代のH100の性能をはるかに凌ぐ事が伺える。こうしたNVIDIAの矢継ぎ早の製品投入のペースは、NVIDIAの開発エンジニアによる製品開発力とTSMCの強力な生産バックアップチームとの緊密な協業なしでは考えられない。この決算の基調は今年いっぱい継続される可能性が高く、NVIDIAは半導体業界で最大のブランドとなる。

NVIDIAにはかつてはArm社を買収する計画があったが、各国当局の承認が下りずに頓挫した経緯がある。Intelのx86命令セットCPUとMicrosoftのWindows製品の組み合わせは、その堅固な協業体制でWintel(Windows+Intel=Wintel)という長年の独占プラットフォームの歴史を経て現在に至っている。両社にはいずれも独禁当局との激しい攻防の歴史もある。もしNVIDIAによるArm社の買収が成立していたら、現在のNVIDIAのポジションはより強固なものになっていただろう。

Armとの協業で生成AI特化型PCを発表するMicrosoft

OpenAIの大株主であるMicrosoftは、現在AWS、Google、METAなどとの競合でホスト側のAIレースで頭一つ抜きんでている。

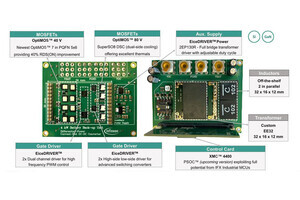

今回の発表では、そのMicrosoftがAI強化版Surface製品で「エッジAI」に新たな照準を合わせてきた印象を持った。ここで注目されるのは、新たなWindowsプラットフォームハードウェア強化のためにCPUとして採用されたのがQualcommが開発したArmベースの「Snapdragon X Elite」だったことだ。Microsoftはホスト側ではAWSなどのクラウドサービス・プラットフォーマーと激しい競争をしているが、エッジ側での一番の競合はAppleだ。そのAppleは最近自社開発の新SoC「M4」を発表したが、こちらもArmベースのCPUである。AppleもMacBookのCPUとして自社開発のAppleシリコンCPUにたどり着くまでは、長年IntelのCPUを採用してきた。AppleがIBM製のPowerアーキテクチャーからIntelに鞍替えした際のMacBookの発表会で、在りし日のSteve JobsがIntelの当時のCEOだったPaul Otelliniを壇上に迎える有名なシーンは今でも業界人に語られるものだ。そのAppleが昨年の「M3」の発表では、Intel製CPU搭載の従来モデルからの性能の飛躍を強調し、「脱Intel」の姿勢を鮮明にしたのは記憶に新しい。これまでAppleとMicrosoft両社のPC製品のCPU技術を担っていたIntelであったが、今ではその存在感を確実に失っている。

-

「Snapdragon X Elite」のパッケージイメージ。CPUは12コア構成で、最大動作周波数は(Max Multithread frequencyで3.8GHz、Dual core boost時で4.3GHz)、GPUは4.6TFlops、NPUは45TOPSの性能を提供する (出所:Qualcomm)

NVIDIAとMicrosoftの発表が象徴するIntelの苦境

NVIDIAの決算発表は、4月のIntelとAMDの決算に続くものとして業界が注目するイベントだったが、これらを総合するとIntelの苦境が鮮明になってくる。x86命令セットCPUのユーザーベースはPCからサーバーに至るまで、依然として巨大な経済圏を構築していて、ユーザーベースの変化は俄かには見えにくい。

しかし、その中では静かに主役の交替が起こっている。昨月のIntelの決算発表で明らかになったのは、CPUの売り上げでIntelが依然として大きくPC市場に依存していることだ。そこにきてMicrosoftからの決別のメッセージはIntelにとっては痛恨のものだったに違いない。データセンターのサーバーCPU市場ではAMDに着実にシェアを奪われ、CPUベースのノードの多くがGPUに置き換わりつつある。長年の半導体業界での覇者Intel凋落の流れを止めるべく3年前にIntelに舞い戻りCEOに就任したPat Gelsingerの手腕には大きな期待がかかるが、4月の冴えない決算発表に業を煮やした株主・アナリストの中には、CEOの交代を求める論調が出始まっている。

Intelがこのまま凋落し続けるとは考えにくいが、「さらばWintel」が厳然たる現実であることは確かだ。