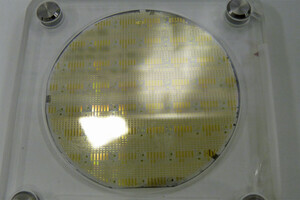

TSMC熊本工場が、鍬入れからわずか20か月という驚異的なスピードで建設がすすめられ、先月完成を祝う開所式があった。TSMCの創業者で半導体業界のレジェンドでもあるMorris Changが来日し挨拶をしたが、Changは日本の技術力を賞賛する信奉者の一人だ。

私は日本の技術者は「限られた条件の下で最適解を見つける」、という状況で多くの優秀な結果を残してきたと感じている。ちょうど、かねてより興味を持っていた零式艦上戦闘機(ゼロ戦/零戦)の生みの親である堀越二郎の回顧展が所沢航空発祥記念館で開催されているというので行ってみた。

第二次世界大戦終戦まで日本海軍航空隊の主力であったゼロ戦

第二次世界大戦中に海軍の主力戦闘機として活躍した零式艦上戦闘機(ゼロ戦)についてはあまりにも多くの記録、書物、映画などがあるのでここで説明する必要もないが、設計者で生みの親の堀越二郎の回顧録には、その名前の由来について次のように述べられている(一部、補足・修正している部分があることに注意をしてもらいたい)。

- 昭和15年(1940年)7月末、十二試艦戦(ゼロ戦の試作機名。正式試作名称は十二試艦上戦闘機)は制式機として採用された。そして、その年が神武天皇即位紀元(皇紀)2600年であり、その下2桁が「零」であったことから「零式艦上戦闘機一一型」と名づけられた、(中略)、しかし、私はこの「零」という響きにはちょっと違った異様な響きを感じたのを覚えている。

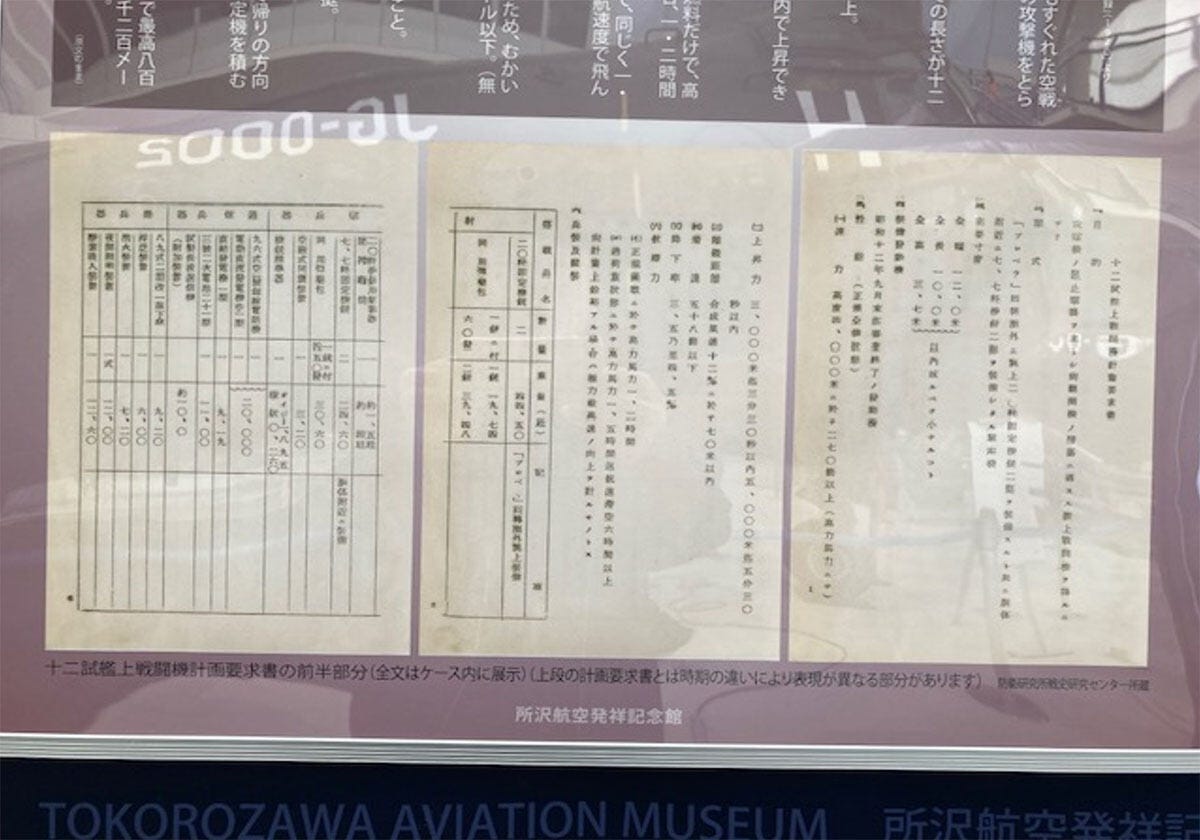

堀越は東京帝国大学(現在の東京大学)の工学部航空学科を卒業後、三菱内燃機関製造(現在の三菱重工業)に入社し、一貫して航空機の設計に携わった。戦争が勃発して主な仕事が戦闘機の設計開発に集中し、九六式艦上戦闘機などを経て、傑作機、零式艦上戦闘機を生み出した。しかし、ゼロ戦の誕生までは試行錯誤の連続の険しい道であった。まず、海軍からの仕様要求が当時の航空技術の限界をはるかに超える性能の実現であった。

戦闘機の性能には、大きく分けて「格闘性能」、「航続距離」、「速度」などのいくつかの性能分野があるが、海軍のいろいろな部門から出された具体的な目標値をすべて満たすことは至難の業であった。そこで、堀越は航空母艦から飛び立ち、遠隔の攻撃目的地まで到達し、敵戦闘機との空中戦を想定したうえで、母艦に戻るという過酷な使命を帯びる艦上戦闘機に必要とされる総合性能に最適化した設計を目指した。結果的に堀越が設計したゼロ戦は高い操縦性を発揮し、当時のドイツ軍が誇ったメッサーシュミットと並んで長らく活用される機体となった。終戦までに約1万機以上生産されたとされるが、次第に連合軍側の対策研究で生み出された高出力エンジンを搭載した新鋭機が投入された結果、防御性を捨ててまで軽量化した機体設計が仇になり、次第にその優位性を失っていった。

堀越はゼロ戦の後継機種「烈風」の設計に取り掛かかり、エンジンには三菱重工が自ら手掛がけた高出力のA20(三菱重工内での呼称。陸海軍統一名称はハ43)の採用が決まった。しかし、すでに戦局は劣勢で、日本本土に飛来する米国のB29爆撃機による空襲で多くの工場が機能停止となり、結局のところ烈風は陽の目を見ずに終戦を迎えた。

戦争末期の本土空襲を迎える局地戦の切り札、幻の戦闘機「震電」

第二次世界大戦末期、日本が度重なる本土空襲に見舞われると、空での戦いは飛来するB29爆撃機を迎え撃つ局地戦へと比重が移っていった。

この局地戦を有利に進めるためには、B29が飛来して爆撃を開始する前に素早く基地を発ち、高い上昇力でB29が飛行する12,000メートルという、かなりの高度まで急上昇する能力を持っていなければならない。守りの固いB29に一撃で損害を与えるための重機銃の搭載も必要であった。このためには、戦争中期に配備された局地戦闘機「雷電」は非力で、斬新な設計に基づく新たな戦闘機の配備が急務となっていた。

そこで、三菱が開発した高出力エンジンA20を搭載した新たな局地戦闘機の開発が決定し、前翼型飛行機の「震電(シンデン)」の開発が進められた。前翼型飛行機とは、武装を飛行機の前方、エンジン/プロペラを後方に配置することで、機体容量を有効に活用できる推進型の戦闘機である。震電の製作は爆撃の被害が軽微で、かつ陸上哨戒機「東海」の開発が完了し、比較的手が空いていた九州飛行機にて急ピッチに進められ、すでに戦局がかなり悪化していた1945年6月に一号機が完成したものの、試作機の飛行実験中に終戦を迎え、結局量産までに至らなかった。まさに「幻の戦闘機」である。一般的にプロペラ機のほとんどが機体の前方にエンジン/プロペラを搭載しているので、それに見慣れた人の目には震電はかなり異様なスタイルに映る。

この最大速度740km/h以上を目指して設計された異端の戦闘機“震電”の飛行イメージを最近ひょんなことから見ることができた。東宝が2023年に公開し、評判となった映画「ゴジラ-1.0」に登場したのだ。焦土と化した敗戦直後の日本に突如出現し、東京を蹂躙する大怪獣ゴジラから国民を守る一撃を加えたシーンに登場した異様な形の戦闘機が震電である。もちろんCGで描かれた機体が使用されていたわけであるが、その飛行シーンは以前から気になっていた「幻の戦闘機」を実際に見たような錯覚を私に起こさせた。思わずプラモデルを衝動買いし、60年以上のブランクを何とか乗り越えて、悪戦苦闘の末に完成させた。

実は、この震電の設計には堀越自身は関わっていなかった。しかし、与えられた状況で持てる技術を総動員して何とか最適解を繰り出そうとした堀越の技術者としての精神はこの異端の戦闘機こと震電にも受け継がれていると感じる。

回顧展では、その堀越が残した終戦日当日の日記が展示されていた。

そこには、「…(前略)…、戦いは終わった。日本がすっかり消耗しつくした後の、初めて経験する現実の敗戦、(中略)、日本が、否、日本の軍部とそれを結ぶ政治家が、外交で平和的に打開することをせずに武力に訴えるところまで短気を起こした事が戦争の近因ではなかったか。戦勝国民にも日本国民にもこの反省がなければ、日本の前途には長期にわたる経済および道徳の混乱が続くだろう、それは日本人にはもとより、世界人類にとっても得策ではないはずである。(後略)」、と記されていた。ゼロ戦開発者、堀越自身による言葉は重い。