カップル・夫婦の話し合いをサポートするサービス

パートナーとの間に問題が発生した……。そんなとき、皆さんはどんな気持ちになるだろうか。「話し合いをして良い方向へと持っていこう」と前向きな思いを抱く人もいれば、「話しづらいテーマだから困った」「面倒な展開になってしまった……」とネガティブな気分に陥る人もいるだろう。→過去の回はこちらを参照。

ここで話し合いをしない限り、どちらかあるいはどちらもがモヤモヤを抱えて過ごすことになり、いい展開にはならない。「頭ではわかってはいるけれど、それが難しい…」なんて声が聞こえてきそうだが、カップル・夫婦の話し合いをサポートするサービスが存在しているのをご存知だろうか。

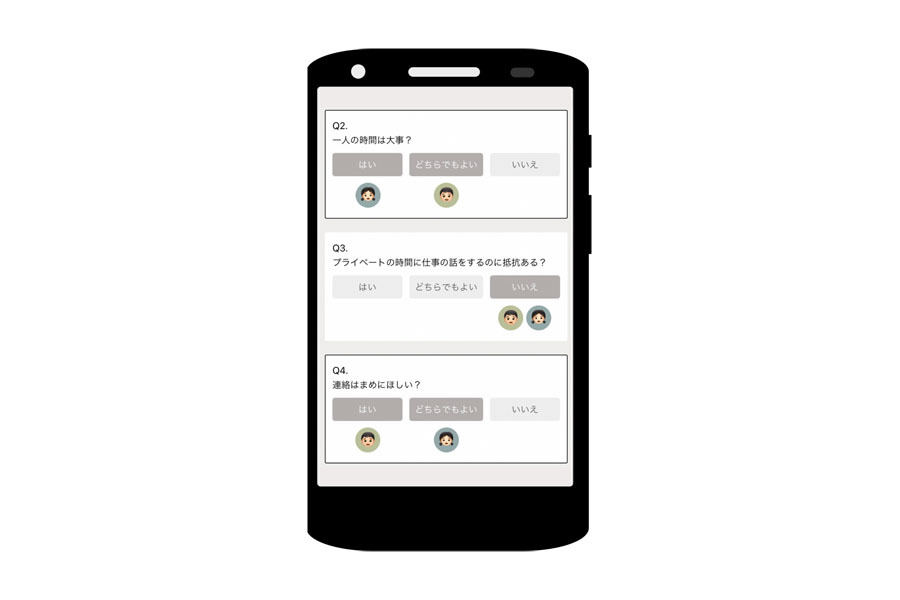

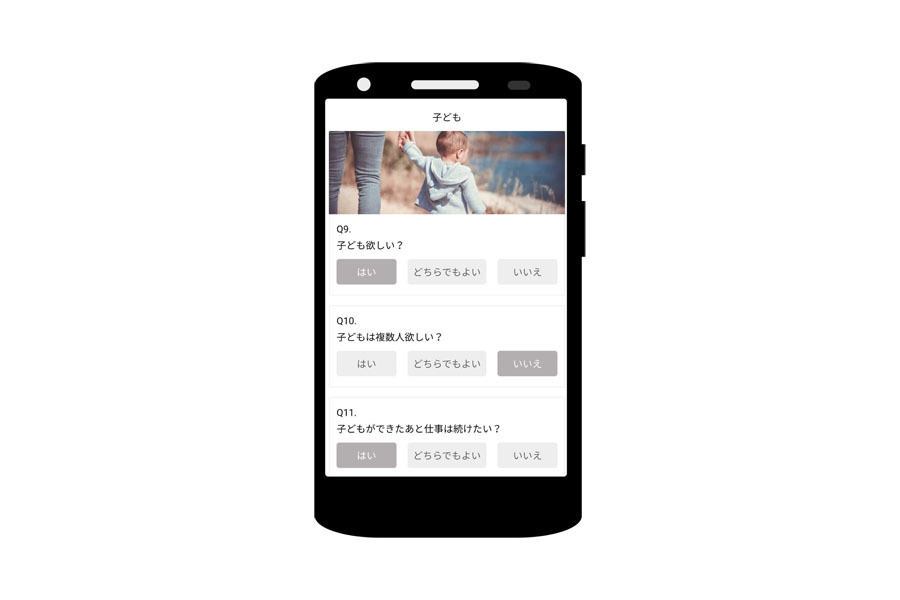

それが、LINEの友達登録をするだけで使える「ふたり会議」である。同棲・結婚生活やお金、子ども、性生活など、大切だけど話しづらいと感じる人もいるトピックを選び、質問に答えた後でパートナーも招待し、パートナーもそれらの質問に答えることで、ふたりの価値観を可視化できるのだ。

ふたり会議はリリースから丸3年経った現在(2022年9月時点)、8万人以上のカップル・夫婦が利用するサービスへと成長している。

開発・運営を行うのは「誰もが大切な人とずっと幸せでいられる社会をつくる」をビジョンに、家族・パートナーシップに関する社会課題を解決し、ふたりらしい生き方を支援するパートナーシップカンパニー、すきだよ。

7月に刊行した初の書籍『仕事も家庭もうまくいく! 共働きのすごい対話術』(クロスメディア・パブリッシング)も話題となっている、代表取締役のあつたゆかさんにふたり会議のことや同社の事業、この先に目指すことを聞いた。

話し合いを避けたい人たち

グループウェアや業務改善サービスの開発・販売を行うサイボウズに新卒入社したあつたさん。2022年冬に退職するまで、営業からBtoB製品のマーケティング設計、プロモーション、ブランディング、広告など幅広い業務を担当してきた。起業に至る最初の芽が出たタイミングは入籍した2018年のこと。

Twitterで大好きな夫の“のろけ”をツイートしていると、中には12万を超えるいいね、3万を超えてリツイートされる投稿もあった。自身の想像を超える範囲に拡散されたのは、のろけの中に「ふたりが良好な関係を築くためにしていること」という、受け取り手にとっての学びが多分に含まれていたからだろう。

あつたさんは自身のツイートに寄せられるTwitterユーザーからのリプライやコメントから、多くの人が良好なパートナーシップ維持に関して悩みを抱えていることを知った。そこで立ち上げたのが、パートナーのことが大好きな人同士のコミュニティ「スキ活サロン」(現在は閉鎖し、のろけを発表するだけではなく真剣な悩み相談もできる「ふたりの教室」に進化)だった。

同サロンのオーナーを務めながら、あつたさんは次なるサービスの開発を進めていく。カップル・夫婦、パートナーシップ構築に意欲のあるシングルなど、たくさんの人から話を聞くなかで、恋愛や結婚を支援するサービスやアプリはあれど、パートナーシップに関するそれはないと、あつたさんは気づく。

パートナーとの関係維持について学ぶ場は本当にないのだ。マネタイズできるかどうかはさておき、作ることで救われる人が大勢いるのではと考えて動き出した。ただ、最初からふたり会議の構想があったわけではない。

当初は「先輩夫婦のOB訪問サービス」を作ろうとしていた。あつたさん自身も新婚時代にそんなサービスがあればいいなと感じていて、周りに聞いても「欲しい」との声が多数あったという。

しかし、ヒアリングをするうちに、お金や子どもの有無、妊娠・出産のタイミングなどの価値観が自身とぴったり同じ先輩夫婦とマッチングしたい、といった希望を持つ人の多さに違和感をおぼえるように。

「何もかも自分と同じ先輩夫婦、なんて存在しないのでは? と率直に思いました。ではなぜ自分とまったく一緒の人を求めるのかを深掘りすると、その人たちの在り方をエビデンスにして同じように行動すれば、パートナーと話し合いをせずに済むからではないかと…。自分たちの関係性や意思決定に自信を持てていない人は多いのかもしれないと考え、そんな人たちに向けたサービスを作れないかと方針転換することにしたのです」(あつたさん、以下同)

対話ができれば問題を乗り越えていける

あつたさんは続ける。多くのカップル・夫婦が抱える根本的な悩みは、まさにその「話し合いができないこと」だと言う。

「表面化しやすい代表的なトピックには、仕事と家庭の両立やセックスレスなどがありますが、カップル・夫婦によって多様な悩みがあります。ただ、根の部分にあるのはコミュニケーションの問題です。話し合いができない、不満があっても言えない、言っても喧嘩になって気まずい…など。ただ、うまくいくカップル・夫婦の特徴は、どんな課題であっても話し合えることです。対話さえできれば問題が次々起きても乗り越えられるものなのです」(あつたさん、以下同)

あつたさん自身も夫と「あらゆる面で違うタイプ」と言うが、交際していたときから、同棲・結婚後に発生し得るさまざまなトピックに関して対話を重ねてきて、愛あるパートナーシップを深めてきた。

例えば、あつたさんは「結婚式をしたくない」、夫は「結婚式をしたい」というように、結婚前からも大きな違いがあった。その違いをどう建設的に話し合い、互いが「いいね」と思える方法に落とし込んでいったのかは非常に興味深く、詳しく語られている対談動画で見ていただきたいと思う。しかし、なぜあつた夫妻は最初から話し合いができていたのか。

「私が働いていたサイボウズでは、説明責任と質問責任を果たすことが大事にされています。全社員が『わかりやすいように説明するけれど、わからないことがあったら質問しよう。それには、一生懸命こたえるから』という共通認識を持っていました」

最初はその姿勢がとても新鮮だったとあつたさんは振り返る。

「言わないことは良いことではないんだ、とハッとしたんです。自分もこのふたつの責任を実践していたら、あるとき同僚から『あつたさんが言ってくれたおかげで、問題を発見できた』と感謝されたんです。その後、モヤモヤすることがあれば、職場だけではなくプライベートの場でも、伝え方を考えた上で口に出すようになり、対話を重ねていこうとする意識が高まっていったと思います」

「ふたり会議」活用で対話ができるように

良好なパートナーシップを築くにあたって話し合い、対話ができることはとても重要--。そんな確信を持って開発を進めてきた「ふたり会議」がリリースされたのは2019年9月のこと。同時に、すきだよという会社を設立した。

当初はウェブ版で機能もシンプルだったため、構想から5カ月ほどでサービスは誕生。お金や子育て、セックス、妊活など「パートナーに聞きたいけど聞きづらいと感じている」との要望が多くあったトピックを形にし、25問ほどの質問で構成されていた。

それから約10カ月後の2020年7月には、現在のLINE版がリリースされた。質問は300問ほどとコンテンツのボリュームが大幅に増え、話し合いの仕方を実践的に学べる動画コンテンツ(有料)も提供している。ボリュームゾーンとなるユーザーは20代後半から30代前半で、7~8割が女性から登録し、パートナーを招待するといった流れだが、中には大学生など若いカップルのユーザーもいるという。ここで利用者の声を少し紹介しておきたい。

「パートナーは言動を見る限り、子どもを欲しくない人だと思っていた。ふたり会議をしたら『子どもが欲しい』にイエスが付いていて、彼が子どもを欲しいと思っているのにびっくりした。それを知ってから子どもについての話し合いを進めていけるようになった」

「お互い照れ屋で、5年くらい付き合っているけどプロポーズがなかった。でも、お互いに『この人が一番』だと思っている。そんな中、ふたり会議を使ってみたら、彼が『結婚後は姓を変えてもいい』にイエスを付けていた。その後、結婚の話が前向きに進んだ」

ふたり会議の活用をきっかけに、カップル・夫婦間における話し合いが初めてうまくいった、との声は多く寄せられている。話し合いを避けてきたから怖い、子どもの有無をはじめとして結婚生活に関わる価値観が違ったらどうしよう…といった不安を抱える人も少なくないが、対話することで関係性がいい方向にいったと話すユーザーの方が圧倒的に多いという。

同棲・結婚する人たちの“インフラ”化を目指す

前出の「ふたりの教室」や「結婚後もふたりが自分らしいライフキャリアを歩めること」を大事にした結婚相談所「LASHIKU」など、起業から3年経たないうちにいくつもの事業を立ち上げているすきだよ。10名以下のメンバーで複数の事業を動かしている。

どれも重要なサービスではあるが、あつたさんは「他社がやっていない、自社だけのサービス」という理由で、ふたり会議をさらに普及させていくべく、認知拡大/利用者数増に向けた取り組みを考えている。「同棲・結婚したらふたり会議を使う」といった“インフラ”化も目指している。

昨今、年間の婚姻件数は約50万件(厚生労働省の人口動態統計によると、2021年は50万1116組、2020年は52万5507組)であり、共働き家庭が大半である中、家庭内におけるふたり会議の需要は確実にあると考える。そのためにも自治体や国とも接点を持つことが必要になる。

この他、企業との連携もより強化していく。現在も、ふたり会議の画面からライフプランの相談ができる仕組みになっているが、多様な業界・業種とコラボできる可能性があるだろう。さらに、口コミでの広がりを増やしたり、トピックや動画コンテンツの拡充も進めていく。

これまで利用者数8万人超まで成長させる中で、広告出稿は一度もしていなかった。家族・パートナーシップに関する社会課題解決に共感する起業家やインフルエンサーらが、自然な形で取り上げてくれて今の数字に至っているというが、今後さらなる成長を実現するために、今までやってこなかった施策も視野に入れている。

「話し合い」がジェンダー平等につながる理由

ここまで取り上げてきたすきだよの提供する事業は、SDGs目標でいうと「5.ジェンダー平等の実現」と関連するビジネスである。最後に、事業を通じて解決したいSDGs目標と関わる社会課題、実現したい未来を尋ねた。

現在、日本人女性の無償労働(*)にかける時間は男性の約5.5倍とされる。OECD(経済協力開発機構)が2020年に発表した「生活時間の国際比較データ(15~64歳の男女を対象)」によると、日本人女性の無償労働の時間は224分で、日本人男性は同41分との結果が明らかになっている。

*家事や社会的活動などの家計の構成員や他人に対して行う「対価を要求しない労働」を指す。家事、育児、介護・看護、買物、ボランティア活動などが含まれる。

また、非正規労働者は女性の方が男性よりも2倍以上多い。男女共同参局が発表した「男女共同参画白書 令和3年版」によると、令和2(2020)年における非正規雇用労働者の割合は、女性は54.4%、男性は22.2%といった具合だ。ジェンダー平等とはいえない現状が、日本には今もある。

「企業や社会でのジェンダーギャップが重要視される傾向がありますが、家庭内のジェンダーギャップも同等に重要視されなくてはなりません。そもそも、働く女性が家庭で無償労働の9割を担っていたら、管理職になりたい気持ちがあってもなれないでしょう。どう分担するかを家庭内で話し合うことが、ジェンダー平等の実現には欠かせません」

あつたさんは、結婚したふたりが家庭内の仕事を“きっちり半分ずつ”公平に担うべきとは考えていない。ただ、現状一方が家事・育児をパートナーの2倍以上やっていることに納得しておらず、それを理由に望むキャリアが実現していない…といった悩みがあるなら、変えていくための土壌を作りたいと考えている。

「家庭単位で見るとミクロな話ではありますが、モヤモヤするなら言語化して相手に伝えることも大事です。双方が固定概念を手放して、フラットに対話を重ねて、納得のいく結論にたどり着き、関係性を心地よく築けるようになる--。そのための対話力を身につけるお手伝いをしたいです。家庭内で話し合いができる方たちを増やすことが、社会のジェンダー平等につながると考えています」

家庭やパートナー間での対話が当たり前になれば、それが組織へと波及していき、日本全体のジェンダーギャップ解消を押し進める土台となる。マクロな変化を引き起こすには、ミクロな変化の蓄積が欠かせないのだから。