艦艇は商船以上に復元性、つまり傾斜したときに元の状態に戻す能力に関する要求が厳しい。そして、重心が高くなると復元性が悪化するので、上の方に置くものはできるだけ軽くしたい。そのためには、どうするべきか?→連載「軍事とIT」のこれまでの回はこちらを参照。

構造材を複合材料製にして軽くしたら?

大形で重い電測兵装を高いところに設置するのは難しくなる、という話は以前にも書いた。しかし電測兵装だけでなく、それを取り付けるマストや上部構造物もまた、軽く造れるのであれば、それに越したことはない。

だから、米海軍のズムウォルト級駆逐艦ではIDHA(Integrated Composite Deckhouse & Apertures)と呼ばれる複合材料製の構造物を載せた。複合材料製でも重量は900tあるそうだ。ただしコスト高についたのか、3番艦だけは鋼製に改められている。その関係で重量が増えたのではないかと思われるが、具体的な数字は明らかになっていない。

同じように、複合材料製の上部構造を載せて、そこにフェーズド・アレイ・レーダーを搭載する艦の建造計画が進んでいる。フィンランド海軍が「Squadron 2000」計画の下で建造を進めている、ポフヤンマー級がそれである。

艦の建造はフィンランドのラウマ造船所で実施するが、レーダーを取り付ける複合材料製の上部構造はサーブが担当する。そもそも同級が搭載する戦闘システムは、対空用の多機能レーダーがシージラフ4A、指揮管制装置がサーブ9LV、砲射撃指揮システムがセロス200といった具合にサーブ製品がいろいろある(ただしソナーはノルウェーのコングスベルクが手掛ける)。

そのことと、サーブが複合材料製の構造材についてノウハウを持っていることが、背景にあったと思われる。

フォーム材をサンドイッチする構造

厳密にいうと、複合材料製の構造材を手掛けているのは、スウェーデンの南部、ブレーキング県のカールスクローナに拠点を構えるコックムス。以前はドイツのティッセンクルップ・マリン・システムズ(TKMS)傘下にあったが、それが2014年にサーブの傘下に入った。

そしてコックムスは、複合材料サンドイッチ構造の船体を持つヴィズビュー級コルベットを、スウェーデン海軍向けに建造した実績がある。また、海上自衛隊が掃海艇を木製から繊維強化樹脂製に切り替えた際に、技術面の支援を実施したこともある。

そのヴィズビュー級の船体は、面白い構造をしている。固いフォーム材を炭素繊維の織物でサンドイッチして、その炭素繊維のところに樹脂を含浸させて固めている。フォーム材の厚みを変えたり、炭素繊維の織目の向きや織り方、重ね方を変えたりすることで、強度と強度を発揮する方向をコントロールできる。

2019年の8月にコックムスを訪れた際に、実際に樹脂を含浸させる現場を見せていただいた。フォーム材を炭素繊維の織物でサンドイッチした状態で樹脂製の袋に入れてから、一方で内部の空気を抜き取り、反対側から樹脂を送り込む。すると、樹脂がジワジワと広がりながら浸透していく。いわゆるVaRTM(Vacuum Assisted Resin Transfer Molding)である。

VaRTMでは真空引きを行うので、樹脂を確実に含浸させることができる。含浸させた樹脂が固まったら、それで終了。プリプレグと違って、オートクレーブで焼き固めることはしない。

この構造の特徴は、一般的な「フレームの外側に外板を張る」構造ではなく、サンドイッチ構造の厚い板が強度部材となること。もしも損傷が生じたときには、損傷した部位をゴッソリ切り取って、代わりの部材を製作してはめ込むのだそうだ。

こうした構造であれば、フェーズド・アレイ・レーダーの設置に際して重要になる平面性の確保に、有利と思われる。現場打ちではなく、設備が整った工場で定盤に載せて、フラットな構造材を形作れるからだ。

保守性への配慮も重要

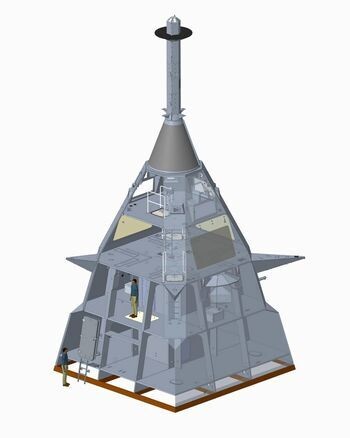

ポフヤンマー級向けに製作する複合材料製構造物の画がサーブからリリースされているので、それを以下に示す。

これを見ると、フレームが皆無というわけではなく、4面にそれぞれ2本ずつ、縦方向のフレームを通しているようだ。表面にはフェーズド・アレイ・レーダーを取り付けて、その裏側には保守用通路、中央には上部に取り付けた電測兵装のための配線スペースを貫通させる構造と見受けられる。

通例通りに、大きなアンテナは下の方、小さなアンテナは上の方に取り付ける。内部は4層に区切られており、階層ごとに保守用通路を確保している。ちなみに、RTX社レイセオン部門のAN/SPY-6(V)シリーズも、同じように裏側に保守用通路を確保する設計になっている。

この「裏側に人が入ってアクセスできる」は重要だ。アクティブ・フェーズド・アレイであれば、アンテナ・アレイを構成する送受信モジュールを容易に交換できないと、故障や破損が発生したときに困る。また、構造物の内部に通る配線や、内部に設置される電子機器を点検したり、交換したりする際にも、アクセス性の良し悪しが問題になる。

単に性能のいいレーダーを造るだけでなく、それを保守しやすい形で艤装することも重要である。

著者プロフィール

井上孝司

鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。

マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、本連載「軍事とIT」の単行本第2弾『F-35とステルス技術』が刊行された。