最近、日本の朝野ではトマホーク巡航ミサイル導入の是非論が賑やかだ。現時点で使われているモデルは、1991年の湾岸戦争で使われたモデルとはまったくの別物だから「時代遅れのポンコツ」とは言いがかりでしかない。ともあれ、そのトマホーク、ただ単に「買ってくればすぐ使える」というものでもない。→連載「軍事とIT」のこれまでの回はこちらを参照。

トマホークの発射機とキャニスター

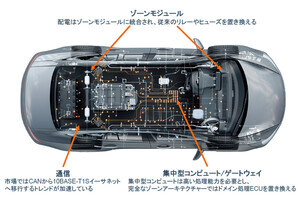

現時点で自衛隊が装備している各種装備品のうち、トマホークの搭載に最も近い位置にいるのが、海上自衛隊のミサイル護衛艦。なぜかというと、イージス戦闘システムは米海軍との共通装備であり、米海軍が使用しているイージス戦闘システムからトマホークの発射に関連する機能を抜いたものが日本向けのイージス戦闘システム、といえるからだ。

発射機についても、米海軍との共通装備であるMk.41垂直発射システム(VLS : Vertical Launch System)を搭載している。第438回にも書いたように、Mk.41では搭載するミサイルごとに専用のキャニスターを用意しており、そこにミサイルを収容した状態で共通設計のフレームに格納する。

トマホークの搭載に使用するキャニスターには、Mk.14 mod.0、Mk.14 mod.1、Mk.14 mod.2の3種類がある。mod.0は核弾頭の安全解除に必要なセキュリティ・デバイスを備えているが、現時点で核弾頭付きトマホークは配備されていないから、mod.0にも出番はない。それの通常弾頭対応版がmod.1、現行型はmod.2となる。

ところが、Mk.14 mod.2キャニスターにトマホーク・ミサイルを収めてMk.41に装填するだけでは撃てない。先にもちょっと触れた、トマホーク用の管制システムが必要になるからだ。

トマホークの誘導システム

トマホークの誘導システムについては、第273回でも少し触れたことがある。実のところ、モデルによって誘導システムの中身には違いがあるので、改めてまとめておこう。

まず、中間誘導の方法としては、慣性航法装置(INS : Inertial Navigation System)と、GPS(Global Positioning System)がある。初期のモデルはINSだけだったが、ブロックIIBからGPSを併用するようになった。

そして、地形等高線照合(TERCOM : Terrain Contour Matching)。電波で下方の地形を走査して起伏を測り、記憶しているデジタル・マップ(地図をメッシュに区切り、エリアごとの標高を数値化したもの)と照合することで現在位置を確認する。一種の地文航法である。

核弾頭搭載型のBGM-109Aは、INSとTERCOMだけを使用していた。しかし、通常弾頭装備・対地攻撃型のBGM-109Cでは、命中精度を高めるためにデジタル情景照合・エリア相関(DSMAC : Digital Scene Matching Area Correlator)を加えた。これはその名の通り、目標の映像を記憶させておいて、それをミサイルの前方に見える映像と照合することで「突入すべき場所」を把握する仕組み。

なお、通常弾頭型には対艦用のBGM-109Bもあったが、これは*GM-84ハープーン対艦ミサイルと基本的に同じ、AN/DSQ-28誘導システムを使用していた。INSとアクティブ・レーダー誘導の組み合わせである。

TERCOMを使用するためには、ミサイルが飛行する経路に合ったデジタル・マップを用意して、それをミサイルの誘導制御システムに送り込む必要がある。最初から全世界のデジタル・マップを記憶させておくのは、データ量からすると非現実的だから、飛行計画を立案して経路を決めた段階で、必要となるデジタル・マップを送り込む方が理に適う。

これはDSMACにもいえることで、どこの何を攻撃するかが分からない段階で、映像データをミサイルに記憶させておくわけにはいかない。それに、現地の状況が変わればデータが古くなってしまう。何を攻撃するかが決まった時点で、それの最新映像をミサイルの誘導制御システムに送り込む必要がある。

そして、発射地点から目標地点まで一直線に飛ぶとは限らないから、経路をプログラムする機能も必要になる。その際には地形に紛れて飛んだり、敵の防空システムを避けて飛んだりする必要があるので、地形や敵情に関する情報を持っているシステムと連携する必要もある。

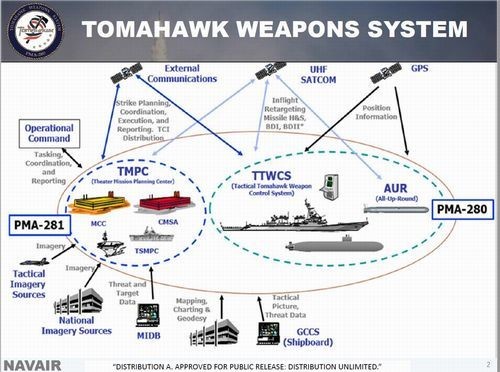

トマホークの管制システムはいろいろある

トマホーク・ミサイルに複数のバリエーションがあり、それぞれ誘導システムの内容・機能に違いがあるので、管制システムもそれに合わせてバージョンアップしてきた。だから、以下のように複数の種類がある。

- AN/SWG-3AまたはAN/SWG-3B TWCS(Tomahawk Weapon Control System)

- AN/SWG-4(V) ATWCS(Advanced Tomahawk Weapons Control System)

- AN/SWG-5(V)6 TTWCS (Tactical Tomahawk Weapons Control System)

トマホークの現行モデルはRGM/UGM-109E トマホーク・ブロックIV、いわゆるタクティカル・トマホークである。これを撃つためには、TTWCSが要る。担当メーカーはロッキード・マーティンだが、任務計画立案の部分やターゲティング情報を扱う部分では、他のメーカーも関わっている。

TTWCSは艦の航法システム、通信システム、センサー、ミサイル発射機と連接しており、必要な情報を外部から受け取ったり、ミサイルに送り込んだりする。そのTTWCSをイージス艦に搭載しなければ、イージス艦からトマホークを撃つことはできない。これは搭載するプラットフォームが別のものに変わっても同じこと。ただし、プラットフォームが違ってもTTWCSは基本的に共通である。

アーレイ・バーク級駆逐艦の場合、戦闘情報センターの一角にTTWCS用のコンソールが置かれていて、対空戦を司るイージス武器システム(AWS : Aegis Weapon System)のコンソールとは外見が異なる。このことも、TTWCSがAWSとは独立した別のシステムであることを示しているといえようか。

これから新形のトマホーク・ブロックVが出てくると、それに合わせて管制システムにも手が入るのではないだろうか。ブロックVの場合、対地型のブロックVaと対艦型のブロックVbがあるので、管制システムはその両方に対応する必要がある。それではたぶん、ブロックIV用の管制システムでは対応できない。

著者プロフィール

井上孝司

鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。

マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。