情報通信の業界では、ダウンサイジングとか分散処理とかいう言葉が喧伝されるようになって、もう数十年ぐらいが経過している。これはもちろん軍用の分野も同じで、大型コンピュータを中核に据える代わりに、ネットワークでつないだ小型コンピュータの集合体が一般化して久しい。ところで。

確かに「集中の原則」はあるが

「二兎を追う者は一兎をも得ず」という諺がある。軍事作戦の分野では、「目標の確定と兵力の集中」なんてこともいわれる。すると、主目標に対して手持ちの戦力をできるだけ多くつぎ込み、副次的目標や陽動作戦に使う戦力は必要最小限にとどめるのがよい、という話になる。

確かに、あれもこれもと欲張って複数の目標を設定した挙句に、個別の目標ごとに手持ちの兵力をばらまいた結果として、虻蜂取らずになったり、各個撃破されたりといった事例はたくさんある。

そして、大部隊を集中する方が数的優位につながるし、見栄えもする。1991年の湾岸戦争で、米陸軍・第VII軍団が砂漠を埋め尽くすかのように、大量の車両をそろえて進撃させている模様を撮影した写真を見たときには、「こりゃかなわん」と思ったものだ。

また、米海軍などが演習あるいは他国との合同訓練を実施したときにお約束としてリリースするフォトミッションでは、空母などの大型艦を中心に、その周囲に随伴艦を、上空に空母の搭載機を配した写真を撮るのが定番だ。いかにも見栄えがするし、仮想敵国に対する心理的威圧効果も期待できるかもしれない。

-

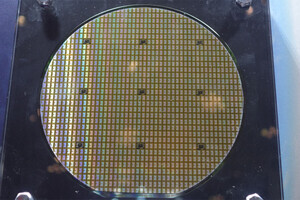

今年の環太平洋合同演習(RIMPAC 2022)における、フォトミッションでのひとこま。こんなに多数の艦が密集して陣形を組むのは、もちろんフォトミッションのときだけだが、アピール効果はある 写真:US Pacific Command

といっても実際には、あんなに密集して行動するのはフォトミッションのときだけで、実際にはもっと散開しているのが普通だ。それでも、例えば空母打撃群(CSG : Carrier Strike Group)とか両用即応群(ARG : Amphibious Ready Group)とかいった形で、比較的、多くの艦をまとめた戦術単位を編成するのが、常識と思われていた。

まとまっていたら一網打尽

ところが、昔と比べると、使える兵力の絶対数そのものが少なくなってきた。その背景には、経済的な事情や、装備品の高度化・複雑化(ありていにいえば “おカネがかかる”)といった事情がある。予算に限りがあり、人件費も装備調達費も研究開発費もかさむとなると、そうそう数はそろえられない。

第2次世界大戦のときには、1,000機を越える爆撃機を1つの都市に向けて差し向けたものだ。可動率100%ということはあり得ないし、訓練・整備所要もあるから、実際の手持ちの機体はもっと多い。ところが当節では、世界中を逆さに振っても、爆撃機と名の付く機体の合計は、はるかに少なくなっている。

それに加えて、装備品の高度化・複雑化は、別の種類の問題も惹起した。つまり、「手持ちの戦力をひとつところに集中していると、それがまとめてやられてしまうリスクにつながる」という問題。武器の威力と命中精度が向上した上に、それが迎撃困難という話になれば、この問題を避けて通ることはできない。

また、打撃力にしてもセンサー能力にしても、少数の「高性能のプラットフォーム」にそれが集中していると、どうなるか。そのプラットフォームがやられた途端に、戦闘能力が大幅に減退する事態を引き起こす。それはまずい。

艦載用戦術データリンクの分野では、昔はネットワークの統制を担当する艦が1隻いて、それが他の艦を呼び出す形でデータをやりとりしていた。しかしこの形態では、統制艦がやられたらネットワークが崩壊する。特定の艦にネットワークの機能を集中せず、いわばピア・ツー・ピアでやりとりする形態の方が、抗堪性が高い。

そうした事情と、装備品の能力が向上している事情、そして情報通信技術が飛躍的に進化している事情。これらの合わせ技により、コンピュータのようなパーツのレベルではなく、部隊の編成や運用の分野においても、ダウンサイジングあるいは分散処理に類する形態が現実的なものになってきた。その具体例を御覧いただこうというのが、「小型化と分散化」というテーマである。

情報の共有から指揮統制の共有へ

そして、ISR(Intelligence, Surveillance and Reconnaissance)資産の充実と、ネットワークを介した情報共有は、いわゆる “戦場の霧” を多少なりとも晴らす効果につながる。あるいは、つながると期待されている。

ところが最近では、そこからさらに踏み込んで、指揮統制(C2 : Command and Control)の共有化という話も出てきた。陸海空でそれぞれ別々の指揮系統や指揮統制システムを持つのではなく、三軍統合の指揮系統と指揮統制システムを用意する。最近ではさらに、宇宙、サイバー、電子戦などといった、新たな戦闘領域(ドメイン)も加わってきているから、これらも含めて統合化する。

これを、単に戦闘領域が増えただけ、と解釈すると大間違いになる。すべての戦闘領域にまたがる、一元的な指揮統制につなげなければならない。それを実現することで、「敵の地上軍が攻撃してきたから、こちらも地上軍で迎え撃つ」といった、同じ戦闘領域内に閉じこもった(“ドメイン・ストーブパイプ” という)作戦指揮から脱却するとともに、物理的には分散していながら交戦に際しては集中を実現するベースを構築する。

前回に書いた話とも重複するが、これはジャンケンにおけるグーチョキパーの関係と似ている。軍種でもウェポン・システムでも、それぞれに強い・弱いの関係、得手・不得手の関係があるのだから、最大の強みを発揮できる手段で仕掛けたり、反撃したりするのがベスト。それは必ずしも、相手と同じ戦闘領域に属するものとは限らない。それを実現するには、情報だけでなく指揮統制の共有も不可欠なのだ。

ということで次回からしばらく、米国防総省が推進しているJADC2(Joint All Domain Command and Control。統合全領域指揮統制)コンセプトなどに関連する話を、いろいろ取り上げてみようと思う。

著者プロフィール

井上孝司

鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。

マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。