第434回では、対艦ミサイルを迎え撃てる誘導機能を備えた砲弾の実現を企図したMAD-FIRES(Multi-Azimuth Defense - Fast Intercept Round Engagement System)計画と、ラインメタル・エア・ディフェンスのミレニアム機関砲で使用するAHEAD(Advanced Hit Efficiency And Destruction)砲弾を取り上げた。これらに限らず、電子技術を駆使したハイテク砲弾の構想はいろいろあるが、簡単に実現できるものではない。

ミサイルより砲弾のほうが難しい部分とは?

まず、ミサイルと比べると砲弾の運用環境は厳しい。「えっ」と思われそうだが、装薬を起爆させて撃ち出す砲弾は、発射の瞬間に強い加速度がかかる。しかも砲身の内側にライフリングが施してあり、弾道を安定させるために砲弾を回転させながら撃つのが普通だから、それによる荷重もかかる。

そういう条件下でも壊れずに、確実に作動するシーカー、あるいは誘導制御機構を実現しなければならないのだから、これは大変だ。実際、かような条件に耐えられる誘導制御機構の実現は、MAD-FIRES計画における課題の一つになっている。

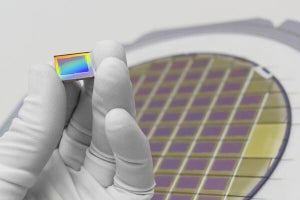

そして、サイズは既存の砲弾の口径・形状によって制約される。おまけに、分野ごとにポピュラーな口径が決まっているから、「その口径では収まらないから、もっと大きい口径で」と簡単に決められるものでもない。陸戦用の榴弾砲なら122mmまたは155mm、艦載砲なら57mm、76mm、127mmあたりが通り相場。「127mm砲の砲弾には入らないので155mmでどうですか」といっても、艦載用の155mm砲は皆無に近い。

砲弾の全長や形状も事情は同じで、気軽に「中身がはみ出すので形状を変えたい」とはいかない。

-

海上自衛隊で使用している、127mm艦載砲の訓練弾。訓練弾だから装薬や炸薬は入っていないが、サイズは実弾と同じ、たぶん質量も実弾と同じだ。新機能を付加する場合、この砲弾の形状やサイズを大きく変えることはできない

しかも、むやみにコストをかけられない。どんなウェポン・システムでも、コストが上がりすぎれば、多数の調達・配備ができなくなったり、計画そのものがつぶれたりするものだ。ところが、砲弾はもともと「ミサイルより安い」という前提条件が付いてくることが多いので、ますます条件が厳しい。

弾がないのが玉に瑕

実際、「長射程で一発必中」を企図して誘導砲弾の開発計画を立ち上げたにもかかわらず、頓挫した事例がいくつもある。

例えば、米海軍が1990年代後半から開発に着手したERGM(Extended Range Guided Munition)。担当メーカーはレイセオン(当時)で、ロケット推進の射程延伸型127mm砲弾を実現する腹だった。砲弾の重量は110lb(約50kg)、高度80,000ft(約24,000m)まで上昇したところで安定翼を展張して飛翔する。GPS(Global Positioning System)誘導を用いて、50海里(約93km)の射程と、照準点から半径20m以内に弾着する精度を実現する構想だった。

ところが、試射の失敗が続いた上にスケジュール遅延とコスト上昇に見舞われてしまった。トラブルの例として挙げられたのは、ロケットの点火失敗、GPSなどの電子機器が発射時の衝撃で壊れる問題など。おまけに単価も上昇して、1997年時点では45,000ドルとなるはずだったものが、2006年には191,000ドル、つまり4倍以上になった。そしてとうとう、2008年の3月に予算支出の停止を決定、6億ドルあまりを投じた計画は打ち切りという顛末。

もう一つが、ズムウォルト級駆逐艦の新型艦載砲、AGS(Advanced Gun System)で使用する誘導砲弾・LRLAP(Long Range Land-Attack Projectile)。AGSは海上から陸地への火力投射を主な目的としており、大口径化したため、既存の127mm砲弾は使えない。そこで新しい誘導砲弾を開発しようとしたのだが、これがまたコスト上昇に見舞われた。

LRLAPの担当メーカーはロッキード・マーティン。2015会計年度に1億1,300万ドルで150発を調達したというから、単価は約75万ドルとなる。確かに砲弾の値段としては高い。おまけに、ズムウォルト級自体も3隻しか建造しないことになったので、そこに載せる砲弾の需要が釣られて減ってしまい、これがまたコスト上昇の原因を作った。そのせいでこちらも中止が決まってしまい、ズムウォルト級は「フネと砲はあるのに撃つ弾がない」という状況になってしまった。

歴史は繰り返す

よくよく考えれば、第二次世界大戦中のVT信管(今でいうところの近接信管)開発でも、「撃ったときの衝撃や弾の旋転に耐えられる構造」「数が出ないと話にならないので、できるだけシンプルな構造にして、安くあげる」という課題に直面していた。

それを真空管でやってのけたのだから大したものだが、時代が変わっても、求められる条件は似たり寄ったりなのだ。砲という武器の動作原理が基本的に変わっていないのだから、必然的にそうなる。一方で、超えなければならないハードルはずっと高くなっているのだから、開発する側は大変だ。

著者プロフィール

井上孝司

鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。

マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。