Chromebookは、企業においてコスト削減の効果が高いが、具体的な事例がないとわかりにくいだろう。今回は小売業のよくあるストーリーを紹介しながら、どのような面でChromebookが便利なのか、どういコストの削減につながるのか、紹介していこう。 →連載「Chromebookはビジネスでどこまで使えるか? 」のこれまでの回はこちらを参照。

全国展開する小売業のケース

では、全国展開している小売業を考えてみよう。組織構造は業種ごとにさまざまだ。ここでは典型的な構造として中企業規模の組織で全国展開している小売業のケースを考える。コンシューマーに何らかの「物」を販売する業務で、全国に300店舗を展開しているとする。扱っている商品は好きなものに置き換えて考えていただきたい。

東京に「本社」があり、全国に300店舗の「小売店」がある。1店舗あたり1店長。全国店舗は、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州に分類され、エリアごとに1名のエリアマネージャを置く。命令系統は「本社」-「エリアマネージャ」-「エリア内の店長」-「その店舗で働く従業員」とする。

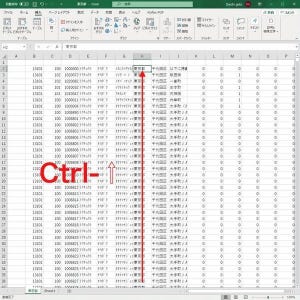

売上データや在庫データはPOSを通じて本社が常時把握している。必要なデータは先ほどの命令系統を通じて本社から担当者へ渡される、または、データへのアクセス権限が渡されるといった構造を取っているものとする。

毎日行われる店舗と本社のデータのやりとり

店長は毎日の売上状況をエリアマネージャに報告する。数字上の売上データは本社もエリアマネージャも把握しているので、報告される内容は小売現場の雰囲気といった数値化しにくいデータということになる。「こういったものが売れる」「こういったものに反応がよい」「これはまったく売れそうにない」といったようなデータだ。

エリアマネージャはデータを取りまとめて本社へ報告する。本社はそれらデータから次の販売戦術を検討し、エリアマネージャへ指示を出す。エリアマネージャはそれらを店長へ通達する。週に1回~月に1回といったペースでエリアマネージャは本社に集まり、販売状況や販売戦略などについて報告および情報共有を行う。売上状況と在庫状況に応じて在庫の店舗間移動なども行う。

古くは、こうしたデータ交換は電話で行っていた。その後、FAXが使われるようになり、それが電子メールになり、メッセンジャーになり、ソーシャルメディアになり、クラウドプラットフォームになり、といったように使われる技術が変わってきた。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が登場してからはは物理的な接触を避けるために、エリアマネージャミーティングもオンライン会議に変わっていった、という具合だ。

使われる技術は時代々々で変わっているが、電子メールになってからはパソコンまたはスマートフォン、タブレットデバイスといった情報処理装置が使われている。

その作業はChromebookでこなせる

日本ではこうした用途にパソコンが使われることが多い。そして、ビジネスで使われるパソコンの多くはWindowsが搭載されている。先ほどの小売業のモデルにおいても、データのやりとりに使われている技術はさまざまでも、それを動かしているのはWindowsパソコンだ。

そこで、先ほどのケースを考えてみよう。業務上必要になるのは電子メール、ソーシャルメディア、メッセージングアプリ、クラウドプラットフォームにアクセスするWebブラウザ、オンラインビデオ会議アプリなどだ。

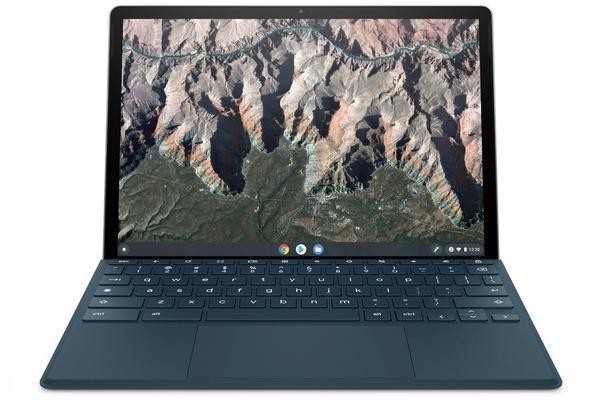

これらはWindowsパソコンである必要はなく、Chromebookで実現できる。タブレットデバイスでもよい。しかし、今回のような小売業のケースでは、添付データのやりとりや毎日の入力などを考えるとキーボードがついているパソコンタイプのほうが使い勝手がよく、Chromebookを検討したい。

店長やエリアマネージャに配布するパソコンの寿命は永遠ではない。何年かに1回は買い換えてリプレースする必要がある。故障すれば、リプレース前でもすぐに交換する必要がある。

さきほどの小売業のケースを考えよう。全国店舗の店長とエリアマネージャ、それに本社の関係者と故障時や新しい店舗用の予備なども加味して330台を調達する必要があるものとする。

値段はさまざまなのであくまでも参考となるが、10万円のWindowsパソコンを330台調達すると3,300万円、5万円のChromebookを330台調達すると1,650万円となる。これまでと同じように業務がこなせればよいだけなので、調達するパソコンを変更するだけで1,600万円近い削減ができるのなら検討する価値はある。