Cray-1の10倍の性能を目指した「Cray-2」

Seymour Crayは、Cray-1をマルチプロセサ化する「Cray X-MP」の開発はSteve Chenに任せて、自分はコロラド州ボールダーに新しい研究所を建て、「Cray-2」の開発に注力した。そのCray-2は、1985年に発表された。

Cray-2の目標は、Cray-1の10倍の性能で、クロック周期をCray-1の1/3に短縮する。しかし、このためには、小さなキャビネットに収め、配線を極力短くする必要がある。同時に、性能を向上させるため、4台のCPUと最大256M語という大量のメモリを搭載するため、キャビネットを小さくするのは難しいという大きなジレンマがある。

CDC 8600の時も同じジレンマに直面し、結局、それを解決できず、CDC 8600の開発はとん挫してしまった。

-

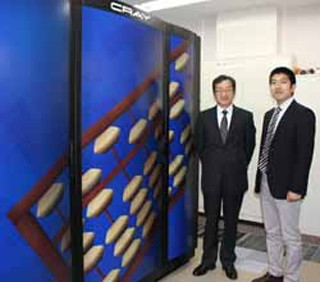

図1.42 Cray-2の外観。コンパクトな円筒形は、CDC 8600のプロトタイプを彷彿とさせる (特に断りのないCray-2の図の出典は、Cray ResearchのCray-2のブローシュアである)

永らく、この問題を解決できなかったが、ある日、Seymour Crayは解を見つけた。図1.43のように、16ゲートのECLゲートアレイを満載したプリント基板を8枚重ねた塊を作るという実装である。8枚の基板の間は、Pogo Pinという微小なスプリング付きの金メッキされたピンで接続を行っており、全体が一体となる3次元実装となっている。

この高密度実装と、後述の液冷却で、4.1nsのクロックを実現し、1.9GFlopsのピーク演算性能を実現した。

プリント板間の接続ははんだ付けではなく、Pogo Pinで行われているため、このモジュールを分解して修理することが可能である。ただし、Pogo Pinで膨大な数の接続を安定して行うのはなかなか大変であろうと思われる。

-

図1.43 ECLゲートアレイを搭載した8枚のプリント基板を重ねて、基板間をPogo Pinで接続して3Dの塊としたCray-2の実装。プリント板間に見える金色のピンがPogo Pinである (出典:「https://www.extremetech.com/extreme/125271-the-history-of-supercomputers/4」)

モジュールのサイズは4インチ×8インチで厚みは1インチである。これで300~500Wの電力消費ということで、発熱密度がすごかった。しかも、プリント板の間にほとんど隙間が無いので、空冷で冷やすことができない。また、Cray-1で使われたフレオンのコールドブロックへの伝導冷却でも冷却が不十分であり、絶縁性の液体であるフロリナートに電子回路を浸漬するという冷却方式を採用した。

図1.44の左はCPU部の1つのカラムの写真で、上の部分には24個のモジュールが搭載され、下の部分は電源が搭載されており、これらすべてがフロリナートに浸かっている。Cray-2全体では、このカラムが14個あり、300度の円弧になっている。

図1.44の右側は、電子回路を冷却して温まったフロリナートを冷水で冷却する熱交換機である。上に立っているフロリナートが泡立っているパネルは、装飾である。Cray-1の椅子と言い、このCray-2のこのパネルと言い、Crayの設計には茶目っ気がある。

(次回は8月31日の掲載予定です)