GaAs半導体を使うCray-3

Crayは、Cray-2に続いて「Cray-3」の開発を始めたのであるが、やはりマネジメントに時間を取られて開発に没頭できないということで、1980年にSeymour CrayはCray ResearchのCEOの職を辞して、独立のコントラクタとなって開発を行う事にした。

しかし、Cray-3は超高速のガリウムひ素(GaAs)半導体を使うという難しい開発で、その進捗はかばかしくなく、Crayはコロラド州のコロラドスプリングスに新しい研究所を作り、そこでCray-3の開発を行うことにした。

Cray Researchの社内では、従来の延長である「C90」というスパコンの開発プロジェクトが行われており、財政的にCray-3とC90の両方を開発することが難しいという状況になっていた。

このため、Seymour Crayは、コロラドスプリングスの研究所をCray Researchからスピンオフして、1989年にCray Computer Corporationという会社を作り、そこでCray-3の開発を継続することにした。

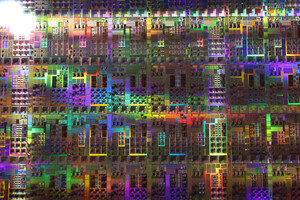

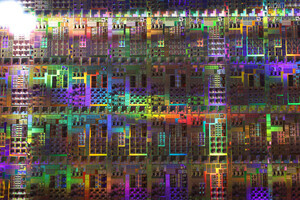

Cray-3は、シリコンより電子の移動度が高いGaAs半導体を使って、Cray-2の4.1nsから、2nsにクロックを上げようというマシンである。

-

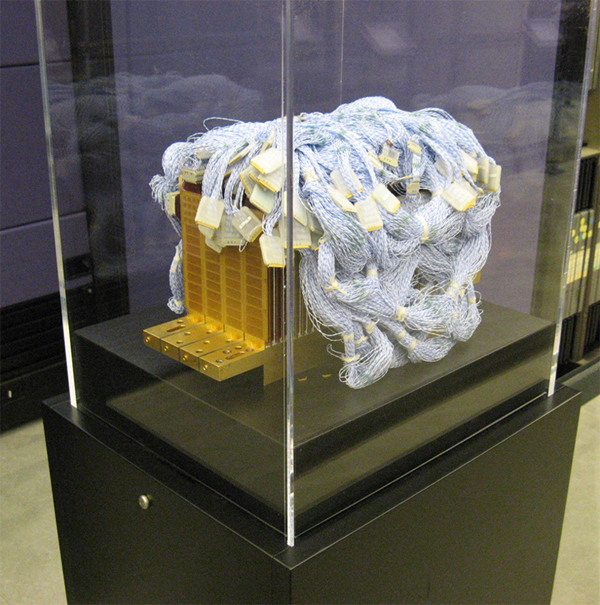

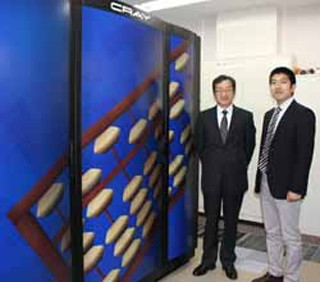

図1.47 Cray-3システムの外観 (出典:https://www2.cisl.ucar.edu/supercomputer/graywolf)

GaAsのICは、Rockwell InternationalからスピンオフしたGigaBit Logicが製造した。チップは3.835mm角で、128ロジックセルを集積していた。各ロジックセルは最大4ゲート程度を含んでおり、最大のゲート集積度は500ゲートと書かれている。そのチップに52本の金のリードを超音波ボンディングで接続している。

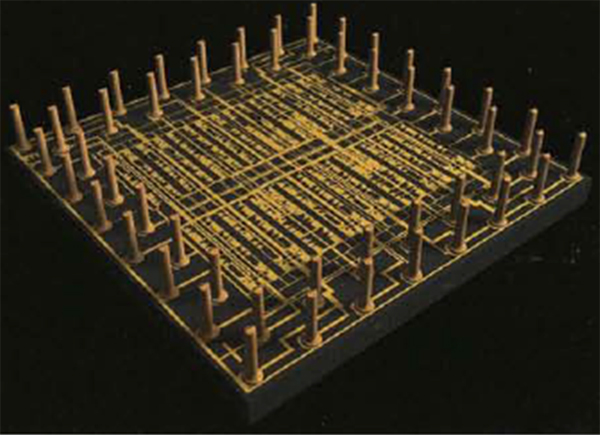

Cray-3のモジュールは、4.76インチ×4.22インチで厚みは0.281インチである。このモジュールは4×4の16枚の小さなボードで構成されるボードを4枚重ねたものである。

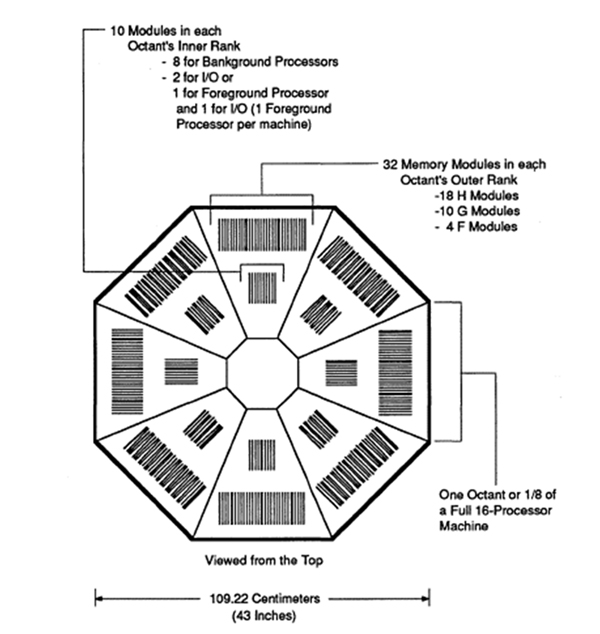

Cray-3は336モジュールで構成され、その内の256モジュールは、2048M語のメモリであり、残りの80モジュールがプロセサロジックである。バックグラウンドプロセサは4モジュールで実現され、フロントエンドプロセサは1モジュール、残りの15モジュールが各種コントロールなどに使われていた。

これらのモジュールは金メッキされたベリリウム銅のツイストピンで接続され、一体の3次元接続となっていた。

モジュールの一辺は4本の電源接続で、残りの3辺からそれぞれ22対のツイストペアケーブルが引き出されていた。

このブリックの発熱密度は約640W/in3で、当然、空冷や伝導冷却では追いつかず、フロリナートによる液浸冷却が用いられた。

Cray-3全体では、モジュールは次の図1.50のように、内側と外側の2重の8角形に配置されていた。

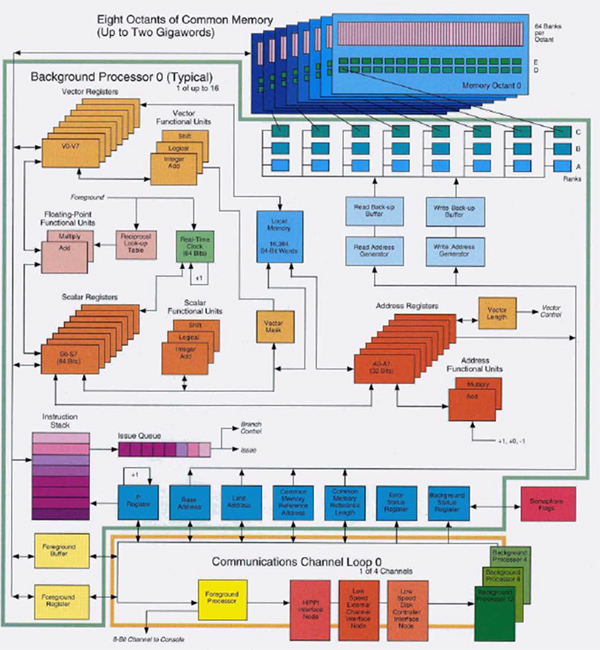

バックグラウンドプロセサと呼ぶ、ベクトル演算を行うプロセサは、図1.51のようになっている。基本的な構造は、Cray-1からあまり変わっていない。

(次回は9月28日の掲載予定です)