はんだ付けするときの技

最近ははんだを使わない試作専用基板も発売されていますが、やはり安定に動作させるとか、小さく基坂をまとめるとかいった場合にははんだ付けは必須な作業です。ここでははんだ付けのノウハウを少しまとめてみました。

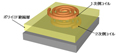

はんだ付けは、図3-7-1のようにはんだをつける端子を先に熱しておき、そこにはんだを「ジュ!」と流し込むようにして作業します。

2つのリード線とか、端子とリード線を接続する場合は、図3-7-2のように先にそれぞれの端子にはんだをつけておき(はんだめっきという)、そのつけたはんだ同士を溶かして接続させるようにするのが鉄則です。

将来の拡張性も考えて、わざと端のほうに実装する

次の章でも、この回路をグレードアップして、付加機能をつけていく製作を行います。そのため、今回製作する基板は、部品を基板の端の方に実装して拡張が可能なようにしておきます。

製作技術は大切 - 逆接防止や素子の破壊に保険もかける

シミュレーションで上手く動作しても、実際の部品を使って作りこんでいくと、いろいろ問題も発生してきます。また単純にリード線を誤接続してしまったとかICを逆向きに取り付けてしまった、果ては慌ててしまって電源を逆に取り付けてしまったなどさまざまなアクシデントも発生してきます。

発生する問題は1つひとつ解決していくこと、それしかありませんが、誤接続などによるアクシデントは一発でICなどのデバイスを破損(プロの皆さんも「すっとばす」とか「ぶっとばす」とか「とばす」と言う。中には「昇天」とも……)させてしまい、一瞬で痛恨のダメージを受けてしまいます。そのような場合のために、以下のような保険をかけておくことが大事です。

接続するリード線の色と端子側の色

一番よくやる、逆にダメージの大きいミスが電源をプラス・マイナス逆に接続してしまうことです。その結果、場合によると一瞬でデバイスを破損させてしまいます。

そこで、図3-8-1のようにプラス、マイナスのラインに対して、それぞれ色を決めておきます。一般的には「プラス側電源を赤」「グラウンド(ゼロV)に黒」「マイナス側電源を青もしくは白」にします。

電池につながっているリード線、製作基板と接続するクリップ(「みのむしクリップ」という)、製作基板側の端子やリード線、同じラインには、これらをすべて同じ色で統一しておくことがよいでしょう。なお製作デモでは、配線材の入手効率、使用効率を考えて、基板内は単色で配線してあります。

電源の逆接続を防止するためのダイオード

ここまでやっても、逆接続してしまうのです。とくにプロの回路設計現場では、納期に追われたり、幾らやってもうまくいかない、残業で夜遅くなってきてぼーっとしてくる、などなど思考が停止してしまう瞬間があります。このようなときに「逆接続してしまう」のです。

すぐに気がつきはしますが、上記のようにダメージは計り知れません。そこで図3-8-2のような「ダイオード」という素子を活用します。これはある方向にしか電流を流さない素子で、正しい接続のときに電流を流さない方向に接続しておきます。パワーをかけられない「小信号用」ではなく「ハイパワー用ショットキー型」などが良いでしょう。

そうすると逆接続したとき、ここに電流が流れ込むため、製作回路側に加わる電圧が低くなり、ICなどへのダメージを防止することができます(実験デモでは接続していない)。

|

|

|

(a) ダイオード素子の例(ショットキー型) |

(b) ダイオードを逆方向に接続するようす |

|

図3-8-2 逆接続しても製作基板側にダメージが少なくなるようにダイオードという素子を接続しておき、誤接続時にここに電流が流れるようにしておく(実験デモでは接続していない) |

|

誤配線を防止するためのマーキング

ICなどのデバイスは端子番号がそれぞれ決まっていますので、適切に接続しなければ当然動作しません。図3-8-3のようにデバイスは基板のおもて面に実装し(実際はデバイスを実装する面をおもて面という)、その一方で配線はうら面で行います。

そのためリード線を配線していると、どれが何番端子だか判らなくなり、(ほぼ間違いなく)誤接続をしてしまいます。

そこでこのうら面の、デバイスが接続される端子にマジックペンなどで端子番号をマーキングしておきます。慣れてくると端子番号1番の端子にだけマークしておけばいいようになります。

半導体デバイスにはICソケットにより取り外しができるようにする

半導体でできているICは電源誤接続でとくにダメージを受けやすいデバイスです。電源誤接続以外でも間違ったリード線の配線でICを破損してしまうことや、配線をしていない状態での静電気により動かす前に破損してしまっていた、などということもあります。

そのためこれらのICには図3-8-4に示すようなICソケットを利用し、破損した場合に簡単に交換できるようにしておくべきです。ICソケットを使わずに破損したICを交換するときの「甚大な被害復旧」がどれほど大変かは、やってみると……わかります。

最近の半導体ICは小型が多い!!

最近の電子機器の小型化に伴い、半導体ICも小型化してきています。このAD8607も小型の外周(パッケージという)のものしかありません。はんだ付けはちょっと大変ですが、少しがんばってみましょう。もし2つの端子がはんだでショートしてしまった場合は、再度余計につけてはんだを吸い出すようにすればうまく分離できます。

AD8607を端子変換基板にはんだ付けしてICソケットに挿さる形で完成した様子を図3-8-5に示します。

電子部品の極性に注意する

ICには端子番号があると説明しましたが、他の電子部品にも極性を持っているものもあります。図3-8-6はそれらの素子の極性を示しています。逆に接続しないように注意してください。

|

|

|

(a) コンデンサ。白のマークのついている方がマイナス |

(b) コンデンサ・マイクというものを使った。このマイクは電源供給が必要なので極性がある |

|

図3-8-6 電子部品には極性がある(コンデンサとマイク) |

|

電池をつなぐまえに心を落ち着かせ、いったん確認してからやる

いろいろな物事をスタートさせると、途中は面白くて盛り上がってしまい、心に焦りが生じて、よく確認もしないで慌ててやってしまう、という経験はないでしょうか。

電子回路の製作も同じことで、「配線が組み終わった!」と思った時点で気がせいてしまい、すぐに電池とつなぎたくなるものです。

しかし、ここは焦らずに、一旦コーヒーでも飲んで、それから配線に間違いがないかを確認し、電源の配線を確認しながら「目を閉じるようにしてお祈りしながら……」電池を接続します。

テストでも提出前に見直ししますが、これとまったく同じでこれも大事なことです。

はんだごてで配線を修正する時は必ず電池との線を外してから実行する

これも上記と同じです。上手く動かないときは、「焦り」により電池をいれたまま確認やらはんだごてで修正を試みようとしてしまいます。

かならず電池との線をはずしてから、確認とか修正をするように習慣づけてしまいましょう。

著者:石井聡

アナログ・デバイセズ

セントラル・アプリケーションズ

アプリケーション・エンジニア

工学博士 技術士(電気電子部門)