それでもインテルに対し優位性を保ったAMDのK8アーキテクチャ

インテルが秘密裏に開発を継続していたYamhillプロジェクトはいよいよ正式なものとなり、AMDのOpteronに1年遅れる形で2004年にEM64Tというx86の64ビット拡張命令を実装するアーキテクチャが発表された。細部は多少違うものの、インテルのEM64Tは蓋を開けてみればAMD64と同じもので、結果的にはインテルがAMDをコピーする形になった。その大きな要因となったのがマイクロソフトのAMDサポートへの決定であることは前述したとおりである。AMDにサーバー市場への参入を許すというビジネス上のリスクを低減するために、インテルはメンツを捨てて一気にx86の64ビット化へと舵を切った。

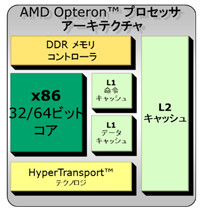

しかしAMDのK8アーキテクチャはAMD64というソフトウェアのアーキテクチャでの優位性に加えてハードウェアでの優位性も備えていた。AMDのK8アーキテクチャはK7の基本アーキテクチャをかなりの部分で踏襲していたが、大きく違ったのはメモリーコントローラーを内蔵したことだ。

従来のK7アーキテクチャでは集積度や歩留まりの問題などから、CPUが主メモリにアクセスする時のプロトコルを管理するメモリーコントローラー機能はチップセット側に持たせていた。これはインテルのアーキテクチャでも同じことである。ところがAMDのK8ではこの機能をCPUチップの上に集積するものとなっている。これにより従来ではCPUからメモリにアクセスする場合、"CPU→チップセット→メモリ→チップセット→CPU"という経路を取っていたのに対し、"CPU→メモリ→CPU"と劇的に短縮することができる。そのため、CPUのメモリ読み込み要求からデータ受け取りまでの遅延を大きく短縮することができるようになり、結果的にCPUを使ったシステム全体のスループットが大幅に改善される。これは大量のデータを高速に処理するサーバーのアプリケーションにおいては大きな優位性となったわけだ。

K8は、かつてDEC(Digital Equipment Corp.) で当時最先端だったAlphaアーキテクチャのチーフアーキテクトであったダーク・マイヤーがAMDに移籍するまで長年温めてきたサーバー用のCPUの要件をできるだけ満たすものとして開発されただけあって、インテルがにわか仕込みのEM64Tで追い付くのはそう簡単ではなかった。

インテルの悩み

一方インテルはそのCPUハードアーキクチャの主眼をひたすら周波数の向上に置いていた。インテルのマーケティング手法は386/486世代あたりからCPUの価値を周波数の向上に置き換えて市場をリードする"周波数マーケティング"を確立していった。これは技術的な詳細がわからない一般ユーザーに対しては大変効果的なマーケティングである。何しろメッセージが単純である。"100MHzより120MHz、120MHzより133MHzの方が性能がはるかに上です"というのは大変にわかりやすいメッセージで、これが"386より486が性能が上です、486よりPentium(586)の方が性能が上です"、というメッセージに被らせて世代交代を図ってきたのであるから、その頃のインテルにとっては金科玉条のテーゼであり、技術部門もこれに沿ってCPUアーキテクチャの開発を行ってきた。

しかしAMDのK7の登場で、インテルだけでCPUのマーケティングを主導することが難しくなってきた状況が現出した。それでもインテルはひたすら周波数の向上にこだわった。そこで登場したのがNetburst(ネットバースト)アーキテクチャである。インテルは従来のPentium IIIからPentium 4への移行に際してネットバーストというアーキテクチャを導入して周波数の飛躍的な向上を目指した。単純に言ってしまうとパイプラインを深くして周波数を上げやすくする構造である。因みにPentium IIIの最後の製品のパイプラインは12段であるのに対し、ネットバースト・アーキテクチャを実装した初代Pentium 4(開発コードネーム:Willamette)は20段に、後期のPentium 4であるPrescottになるとパイプラインは31段にも達した。

これを製品での周波数向上にしっかり反映させたのは業界他社を寄せ付けないインテルの優れたプロセス技術である。インテルは180nmプロセスで周波数1GHzであったものが、130nmでは3.4GHzまでに達するほどの優秀なプロセス技術を誇っていた。これが可能となったのは周波数を上げるための方策としてのパイプライン・アーキテクチャを極めるCPUデザインチームと、半導体技術の根幹であるプロセスエンジニアが1つになって、ひたすらトランジスタの周波数向上に邁進したからである。しかし、ここに物理の法則が立ちはだかった。リーク電流による消費電力の上昇である。インテルは一時ネットバースト・アーキテクチャで10GHzまでを視野に入れているという発表を行いそのロードマップを公表した。しかし実際にはPentium 4の後期製品であるTejasでは2.8GHzを達成したが、消費電力は120Wを超えることとなり、パソコン基板の熱設計上、非常に困難な結果を招いた。

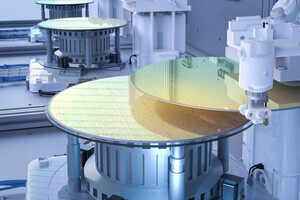

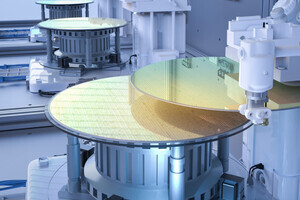

これに対して、プロセス技術では常にインテルの一世代後を追いかけていたAMDは、インテルがBulkシリコンを使用するのに対し、SOI(Silicon On Insulator)ウェハを増産ラインに導入するという大きな賭けに出た。Bulkシリコンを使って微細加工をひたすら追求する(これには巨額な開発投資が伴う)インテルに対抗するために、AMDはMOSFET構造の下側に絶縁膜を形成するSOIと言われる特殊なシリコンウェハを使用した。SOIウェハは値段が高い上に、大量製品の基板材料としてはかなりデリケートなものであるが、"リーク電流を抑えながら動作周波数を上げる"、という点では効果がある。AMDは初期の130nmの製品ではかなり苦労したが、90nmへの移行のころには次第に量産ラインにうまく乗るようになっていた。

サーバーの現場では性能向上もさることながら、消費電力の低減も大きな課題となってきていたので、AMDはOpteronのマーケティング・メッセージを性能一本から、電力当たりの性能に切り替えていった。インテルはここに来てネットバースト・アーキテクチャで周波数の向上をひたすら図るという基本姿勢を見直す必要に迫られた。結局、インテルは2004年発表のTejasコアのPentium 4の発表をもってネットバースト・アーキテクチャの終息を決定した。これに続くアーキテクチャが現在まで継承されているCore(コア)アーキテクチャである。

著者プロフィール

吉川明日論(よしかわあすろん)

1956年生まれ。いくつかの仕事を経た後、1986年AMD(Advanced Micro Devices)日本支社入社。マーケティング、営業の仕事を経験。AMDでの経験は24年。その後も半導体業界で勤務したが、今年(2016年)還暦を迎え引退。現在はある大学に学士入学、人文科学の勉強にいそしむ。

・連載「巨人Intelに挑め!」記事一覧へ