AIで字幕作成と翻訳を効率化

動画編集において、字幕や翻訳は視聴者の理解を助け、グローバルな視聴者層へのアプローチを可能にする重要な要素だ。特に、多言語対応が求められるコンテンツや、SNS向けの短尺動画では、迅速かつ正確な字幕作成と翻訳が求められる。

FilmoraはAIを活用して字幕作成や翻訳を効率化し、さらに短尺動画やプロモーション素材の作成をサポートする機能を備えている。本稿ではこうしたAI機能を紹介し、どのように活用できるのかを解説する。

AIで字幕を自動生成する

Filmoraの「自動字幕起こし」は音声データから字幕を生成する機能だ。音声を高精度で解析し、ノイズの多い環境でも正確に文字起こしを行える。また、動画の流れに合わせた適切なタイムコードが自動的に設定されるため手動での調整も不要だ。視認性を高めるためにフォントやサイズ、色などの調整を行うこともできる。

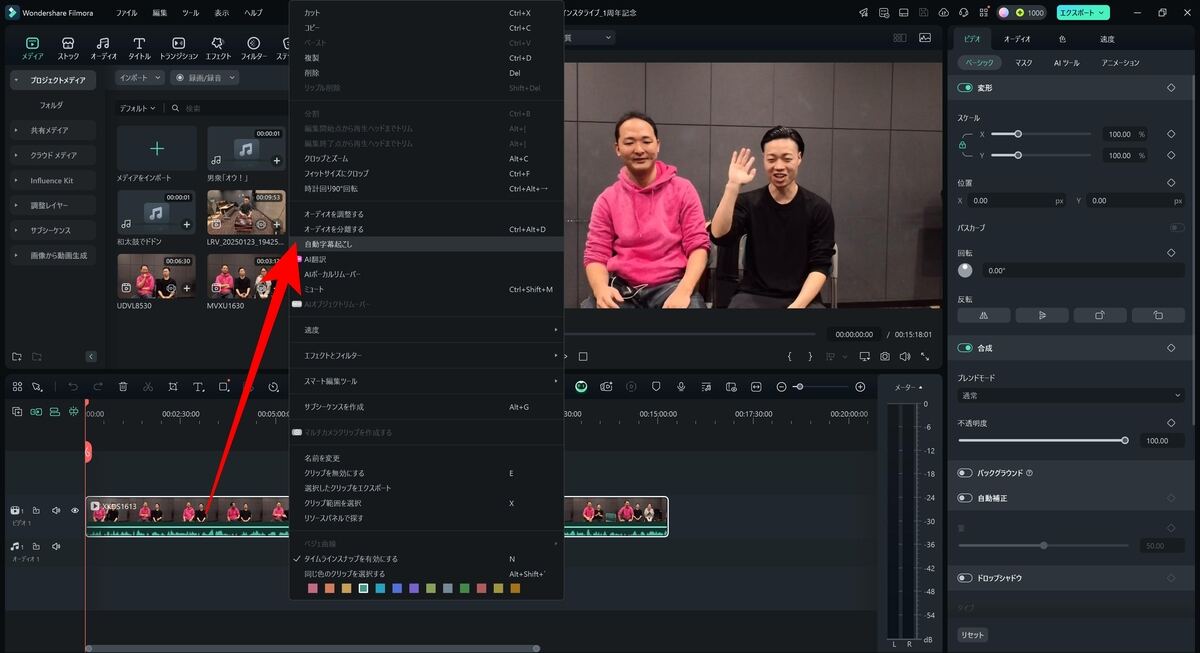

操作方法としては、字幕を生成したいタイムラインの動画クリップや音声クリップのメニューから「自動字幕起こし」を選択すればよい。

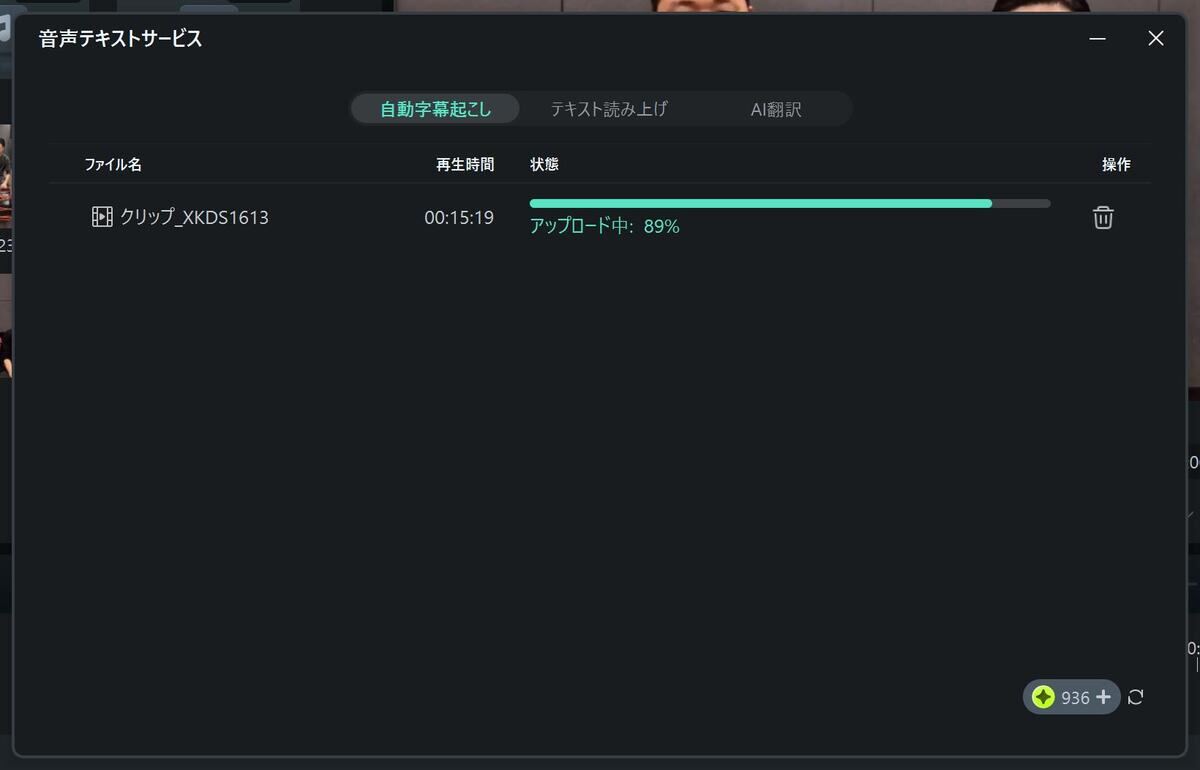

「自動字幕起こし」のダイアログが起動するので、字幕起こしの言語を選択し、「生成」ボタンを押す。日本語の動画であれば「日本語(日本)」を選択すればよい。タイムライン上の表示は「SRT」と「タイトル」を選択することが可能で、表示を字幕に寄せるなら「SRT」を、テロップに寄せるなら「タイトル」を選択するとよいと思う。最初はどちらも実行して試してみよう。

「自動字幕起こし」は対象となるデータ量によって消費されるAIクレジットが異なる。字幕やテロップの需要が高いため「自動字幕起こし」は活用頻度の高い機能となる。その分、AIクレジットの消費も激しいものになるので、無駄遣いを避け、効率よく使っていこう。

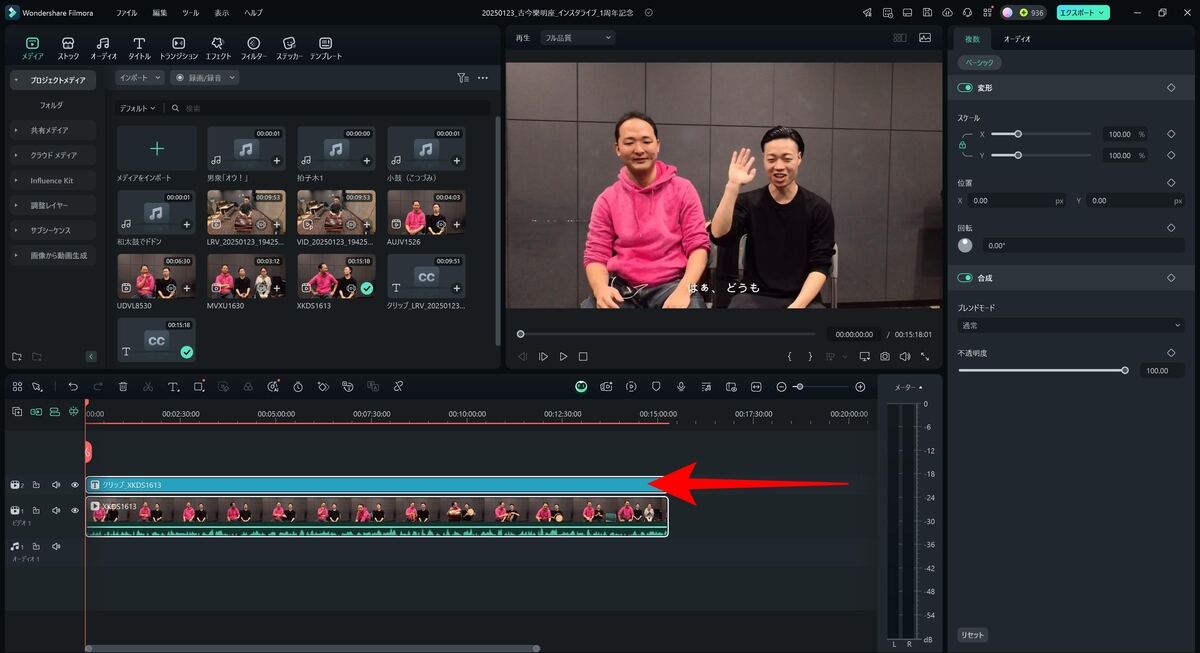

次のスクリーンショットはタイムラインに字幕トラック(SRT)が追加されたところだ。

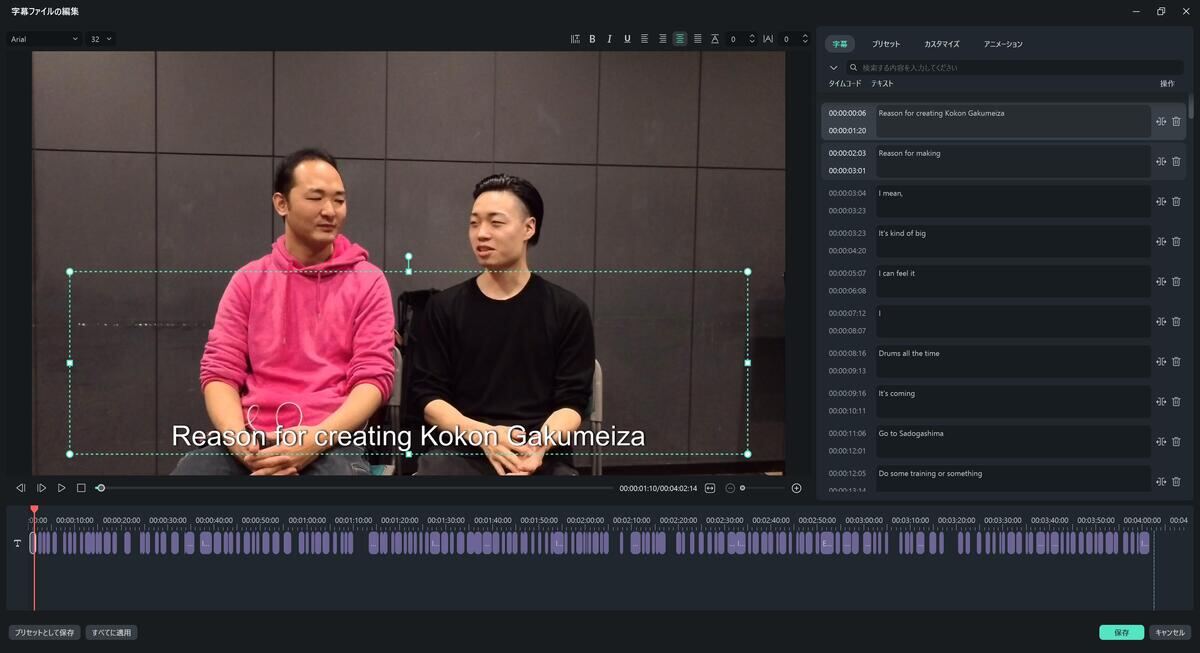

字幕トラックをダブルクリックすると次のスクリーンショットのように「字幕ファイルの編集」ダイアログが起動してくる。抽出された字幕が間違っていたり、同音異義語になっているときはこのエディターで編集を行う。表示するタイミングも調整できるようになっており、大量の字幕を編集する場合には必須の機能だ。

テロップや字幕を手動で起こすのはかなり手間のかかる作業だ。難しい作業ではないが、ともかく時間を消費する。「自動字幕起こし」を活用すれば、字幕作成のほとんどを自動化でき、編集者は最終調整のみ行えばよい。AI機能によって大幅な時短が可能だ。

AI翻訳で多言語に対応する

字幕を作成した後、FilmoraのAI翻訳機能を活用すれば、多言語対応が簡単に実現できる。英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、日本語、中国語、ロシア語、オランダ語、アラビア語、韓国語、ポーランド語、ルーマニア語、インドネシア語、スウェーデン語、インド語各種などの言語に対応しており、映像内の話者の動きに合わせた翻訳音声を自動生成することができる。

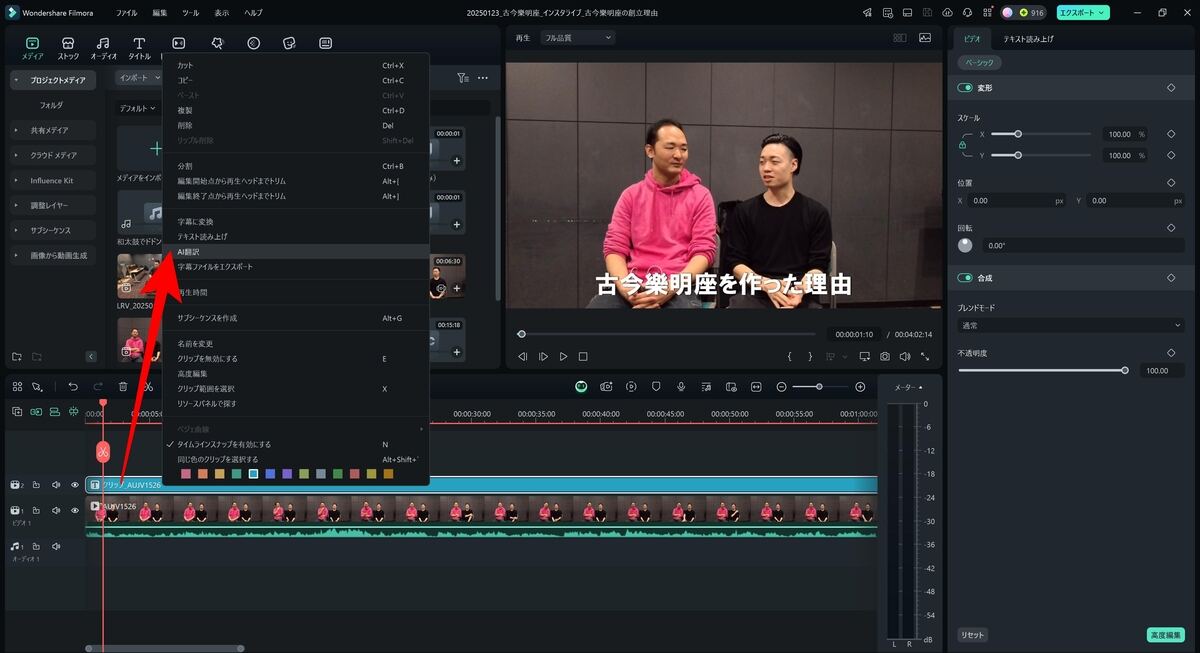

たとえば翻訳したい字幕クリップのメニューから「AI翻訳」を選択し、翻訳したい言語を指定することで自動的に字幕が翻訳される。

AI翻訳を選択すると「AI翻訳ー音声と字幕を翻訳」ダイアログが起動するので、ここでソース言語とターゲット言語を設定する。日本語を英語に翻訳するのであれば、ソース言語を「日本語(日本)」に、ターゲット言語を「英語(アメリカ)」に設定する。

なお、翻訳対象の量が多いと1回では処理できないため、複数のクリップに分割してそれぞれを「AI翻訳」する。

翻訳されたデータは新しいトラックに新しいクリップとして追加される。次のスクリーンショットは翻訳された英語の字幕クリップが追加されたところで、日本語字幕を非表示にして英語字幕を表示にしたところだ。

翻訳された字幕は通常の字幕として生成されるので、次のスクリーンショットのように「字幕ファイルの編集」ダイアログで編集することができる。日本語のときと同じ要領で編集を行えばよい。

生成AIチャットや翻訳サービスを使えば手動で編集することもできるが、Filmoraに統合された「AI翻訳」機能を使う方が作業時間が短くなる。テキストの翻訳が発生する場合には積極的に使いたい機能だ。ただし、この機能もAIクレジットを消費するので、利用は計画的に行った方がよい。

AIを活用した短尺動画とプロモーション素材の作成

それでは、AIを活用した短尺動画とプロモーション素材を作成してみよう。

AIサムネイルエディター

動画の視聴回数を伸ばすためには魅力的なサムネイルが欠かせない。Filmoraの「サムネイルエディター」にはAIが動画の中から最も適したシーンを自動的に選び、視聴者の目を引くサムネイルを作成する機能が備わっている。

人物の顔や重要なオブジェクトを自動検出してサムネイルに適用するほか、動画の内容に応じたタイトルやキャッチフレーズを自動生成する機能も備えている。目立つ配色やコントラストを自動調整し視認性を向上させてくれる。AIが生成したサムネイルを使うかどうかは別として、検討対象としてサムネイル作成の際には毎回使いたい機能だ。

この機能を使うには、まずエクスポートから「ビデオを作成する」を選択する。

「エクスポート」ダイアログが表示されるので、ここでサムネイルの「編集」をクリックする。

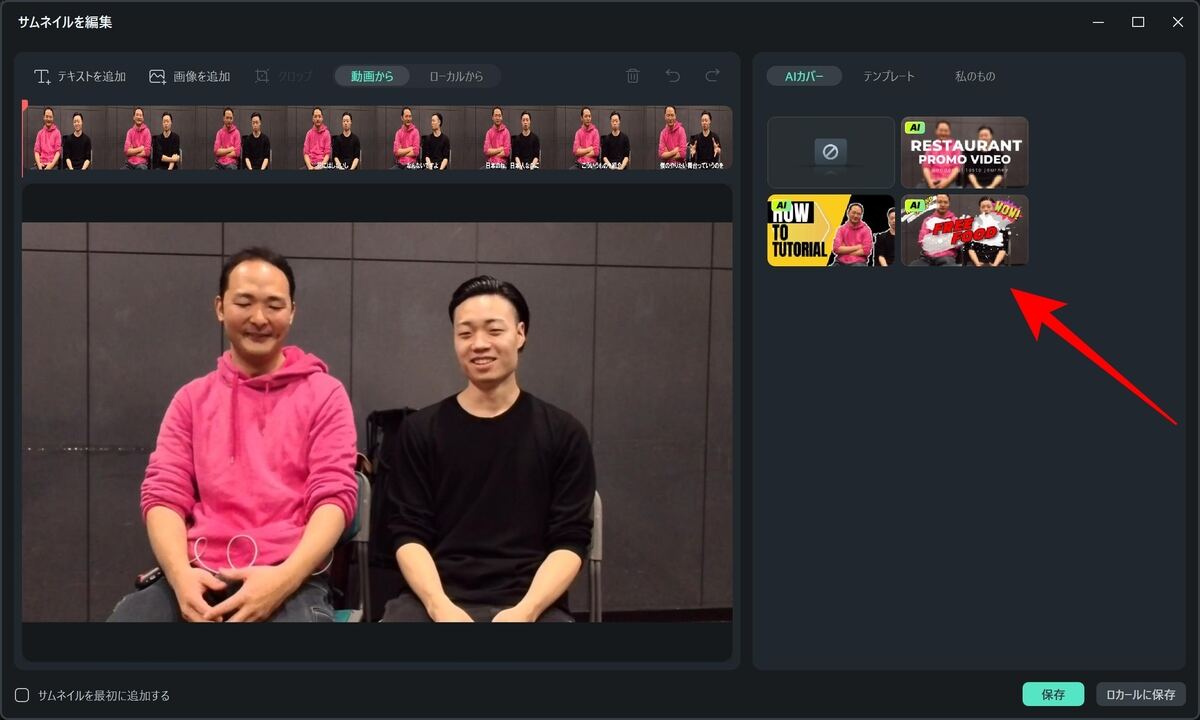

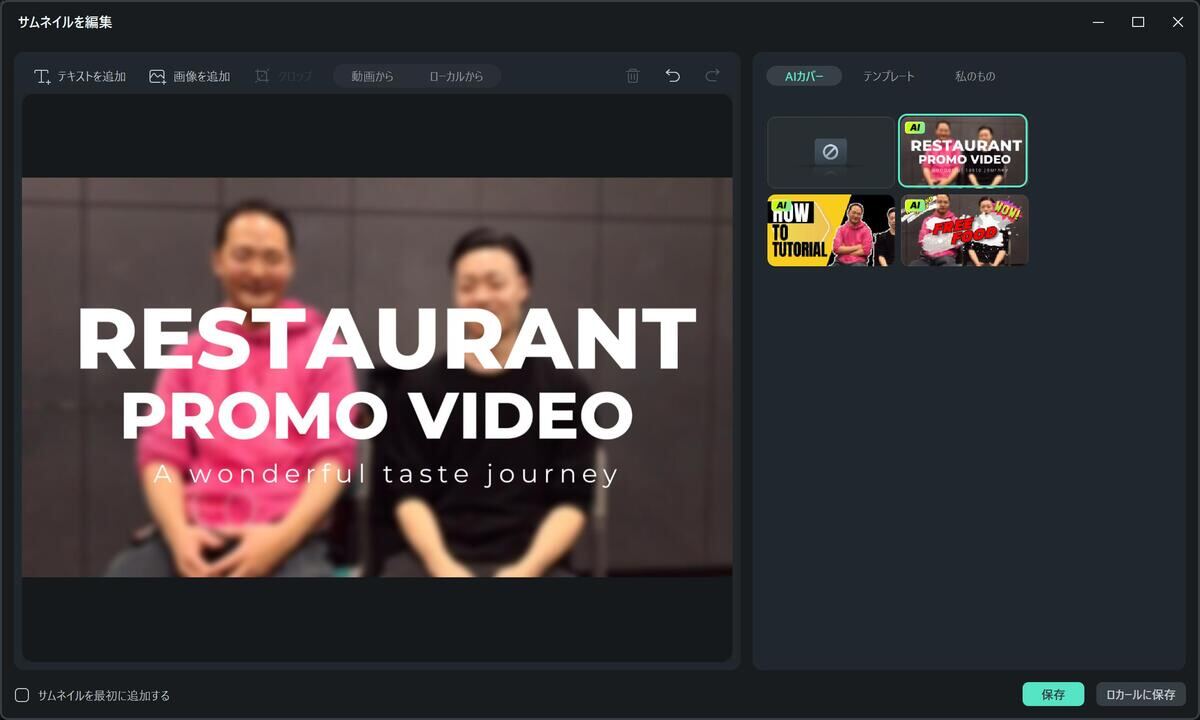

「サムネイルを編集」ダイアログが表示されるので、しばらく待っていると「AIカバー」のエリアにAIによって自動生成されたサムネイルが表示される。

生成されたサムネイルは編集することもできるので、気に入ったものがあればそれをベースに編集して利用するといったこともできる。

Filmora 14.3.2では、3種類のサムネイルが自動生成される。その中に気に入るものがなかった場合、「サムネイルを編集」ダイアログを閉じて、再度「エクスポート」ダイアログの「編集」をクリックして「サムネイルを編集」ダイアログを表示させることで別のサムネイルを生成することができる。表示されたサムネイルが気に入らなかったときは何度か試してみるのもありだ。

サムネイルはアクセス数を左右する重要な要素であるためAIが生成したものをそのまま使えばよいかといえば、そういったものではないのだが、参考になるデータを生成してくれるのは間違いのないところだ。この機能も積極的に活用していきたい。

スマートショートクリップ

YouTubeショートやInstagram、TikTokといったSNS向けの短尺動画を制作する際、長い動画の中から重要な部分を抜き出して再編集する作業を行う必要がある。YouTubeのような16:9のワイド動画がベースになっている場合には、ベースの動画を9:16の縦長動画に再編集する必要もある。こうした作業は手間がかかり時間を消費する。

Filmoraの「スマートショートクリップ」を使えばAIが自動的にハイライトシーンを抽出して短尺動画を生成してくれる。動画内の重要なシーン(アクションシーン、会話部分、視聴者の関心が高い部分)をAIが識別して必要な部分のみを抽出することで、スムーズなつなぎ処理を施す。InstagramやYouTubeショート向けに最適化された縦横比の調整もできる。

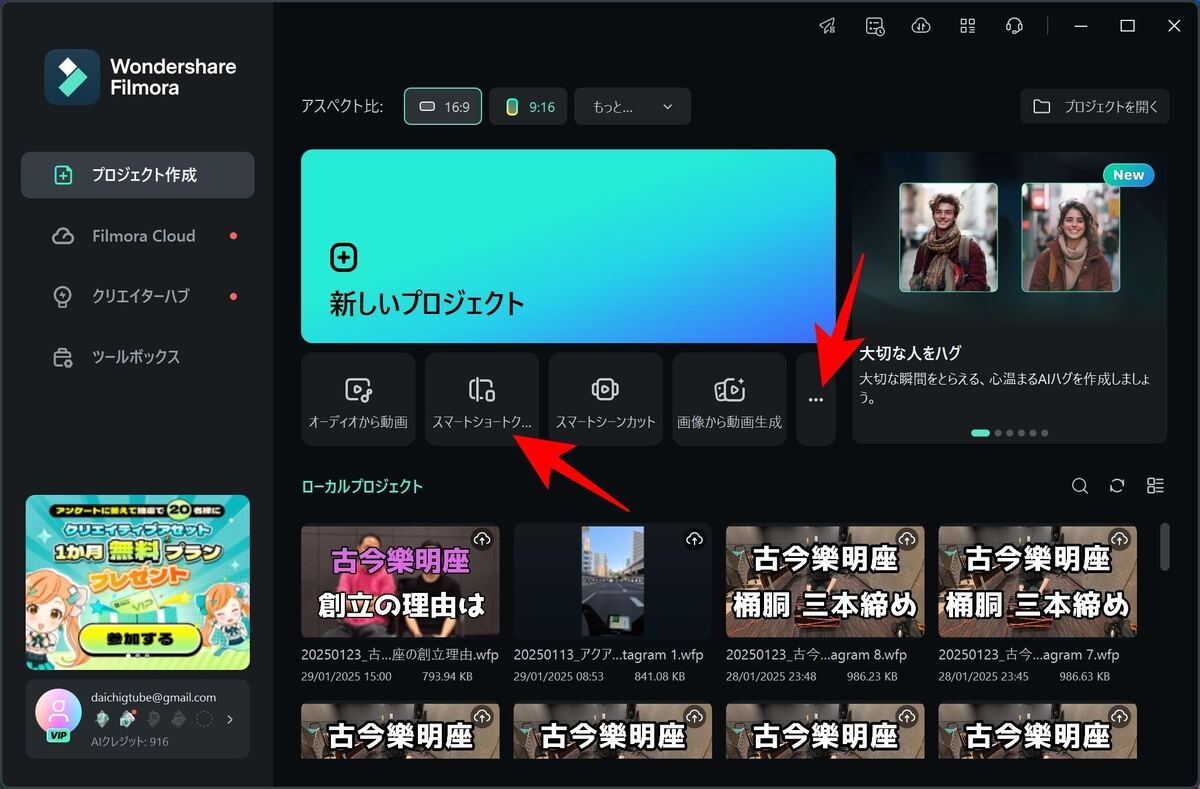

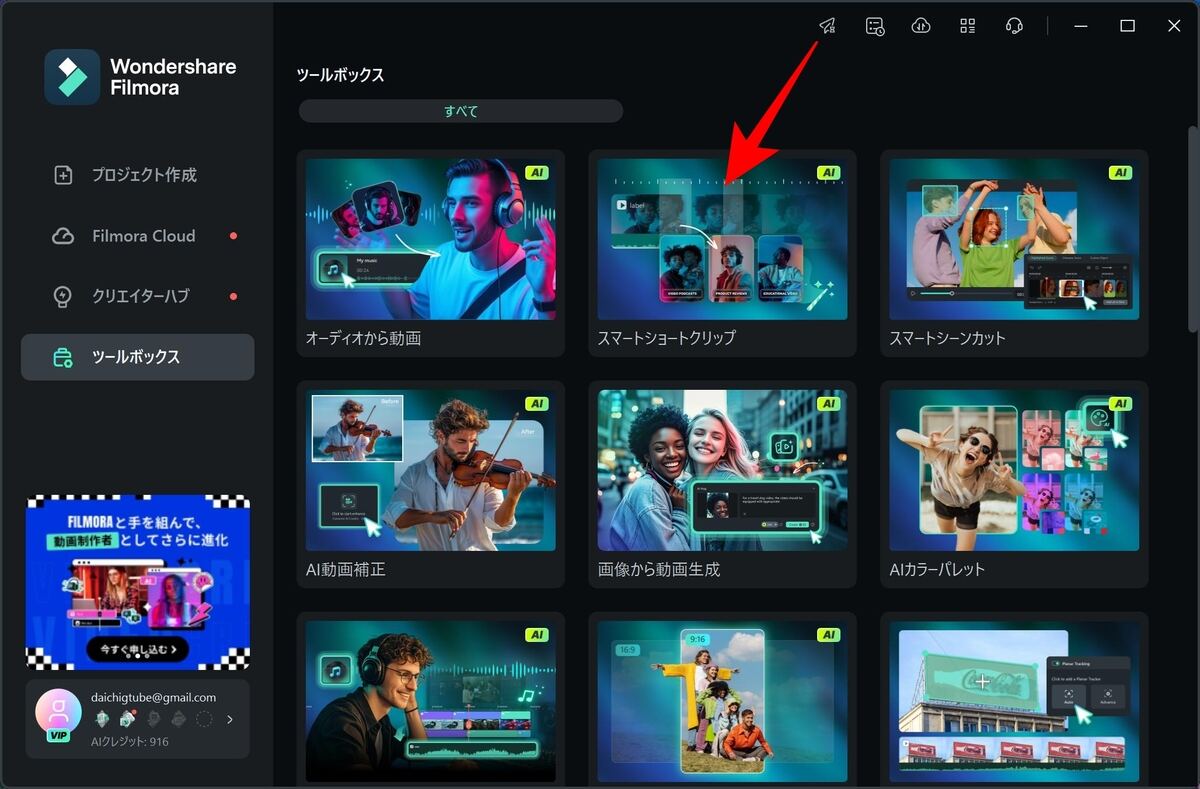

「スマートショートクリップ」はFilmoraの起動後にトップ画面で選択する。プロジェクトを開くとの同じ扱いになっていると考えるとわかりやすい。

トップ画面にある場合はそれは、見つからない場合は「…」メニューをクリックしてAI機能を一覧表示させ、その中から「スマートショートクリップ」を選択する。

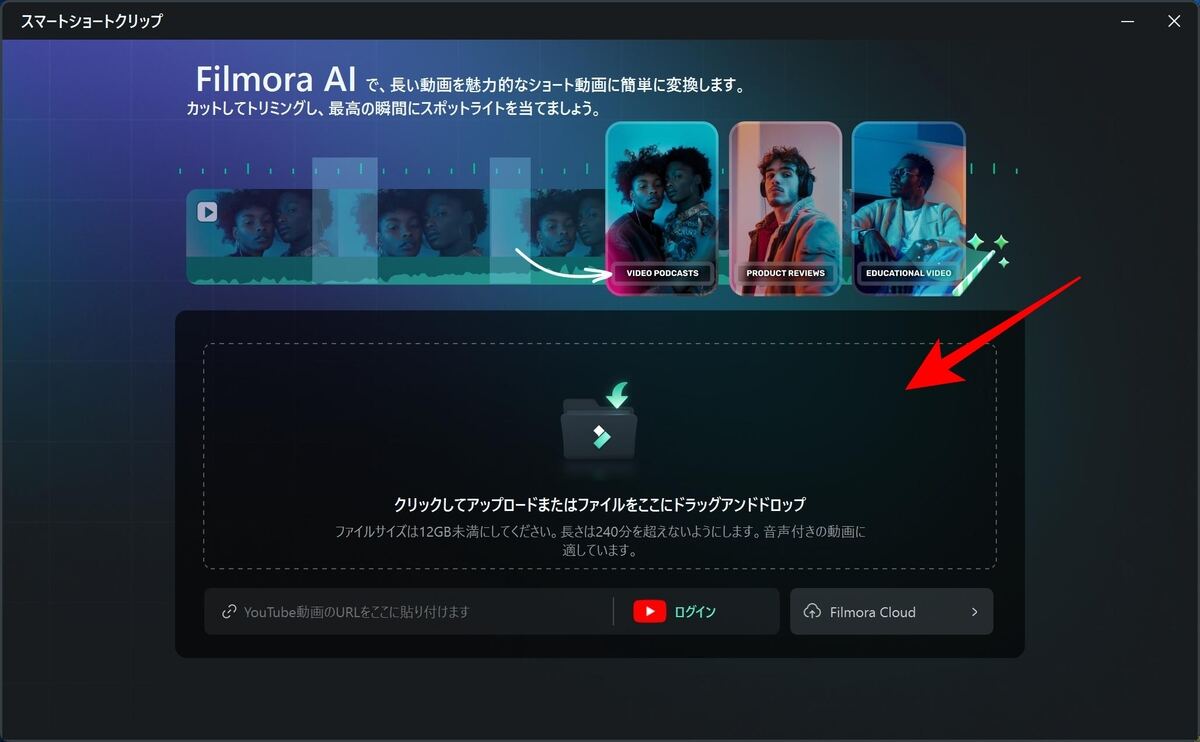

「スマートショートクリップ」のダイアログが表示されたら、ここに編集元となる動画を投げ込む。短尺動画のベースとなる動画は先に用意しておく必要がある。

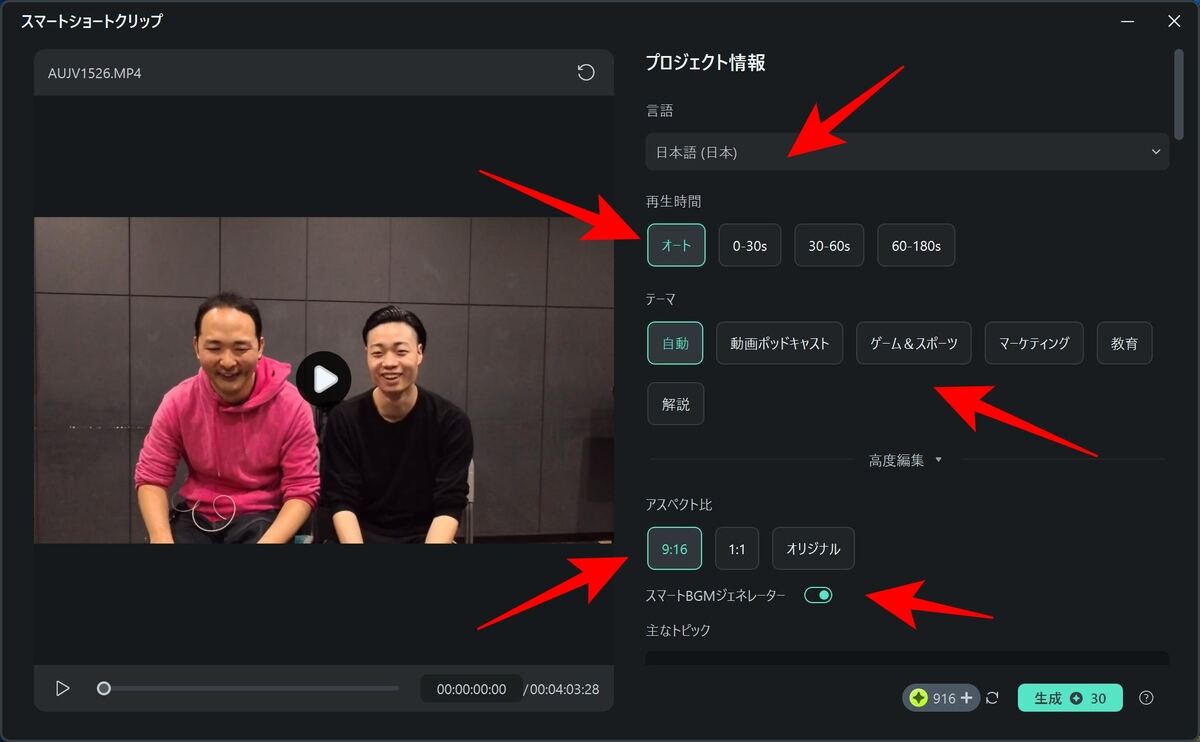

動画中の会話に使われている言語、作成時間、テーマ、アスペクト比などを設定する。BGMをつけてもらう場合には「スマートBGMジェネレーター」をオンにしておく。

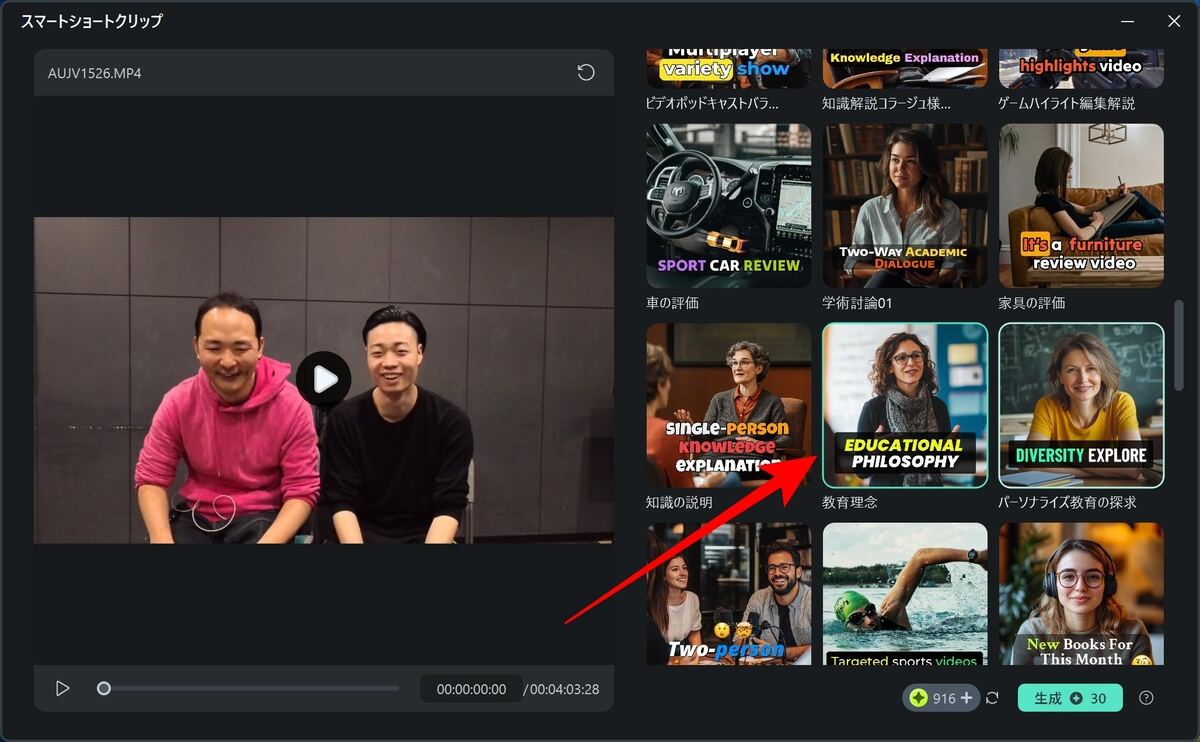

さらに短尺動画の種類を選択する。

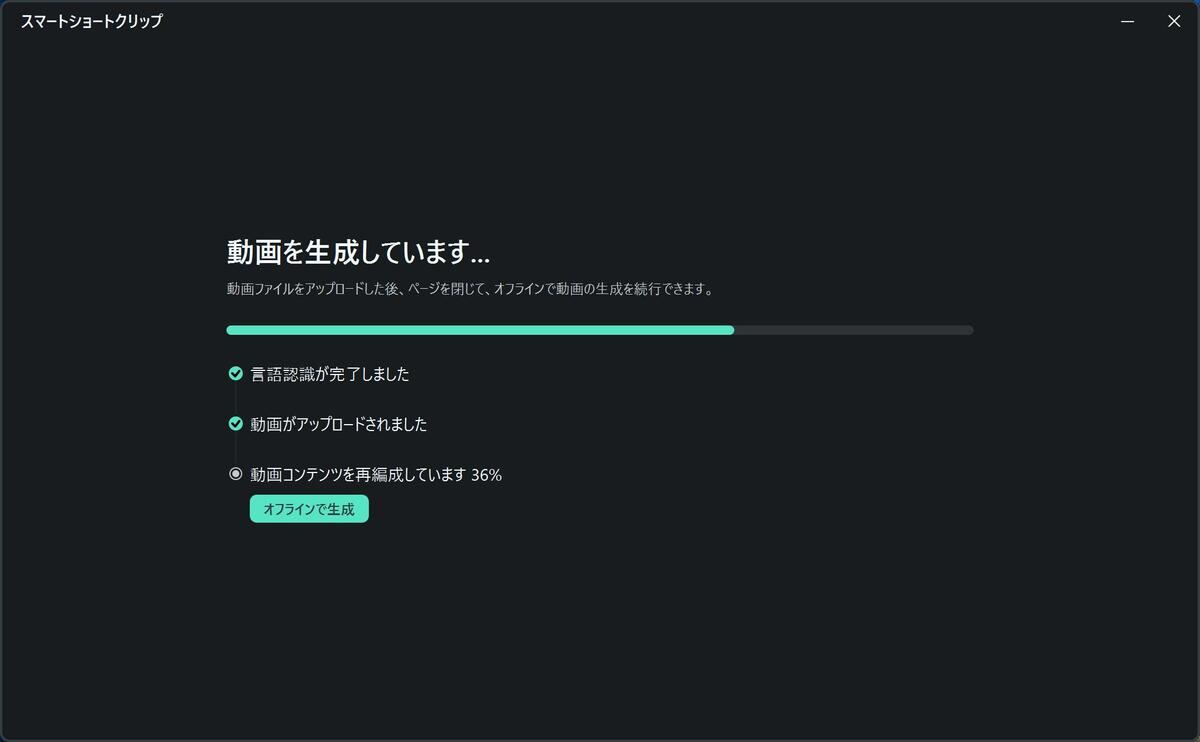

最後に「生成」ボタンを押せばAIによる生成作業が開始される。

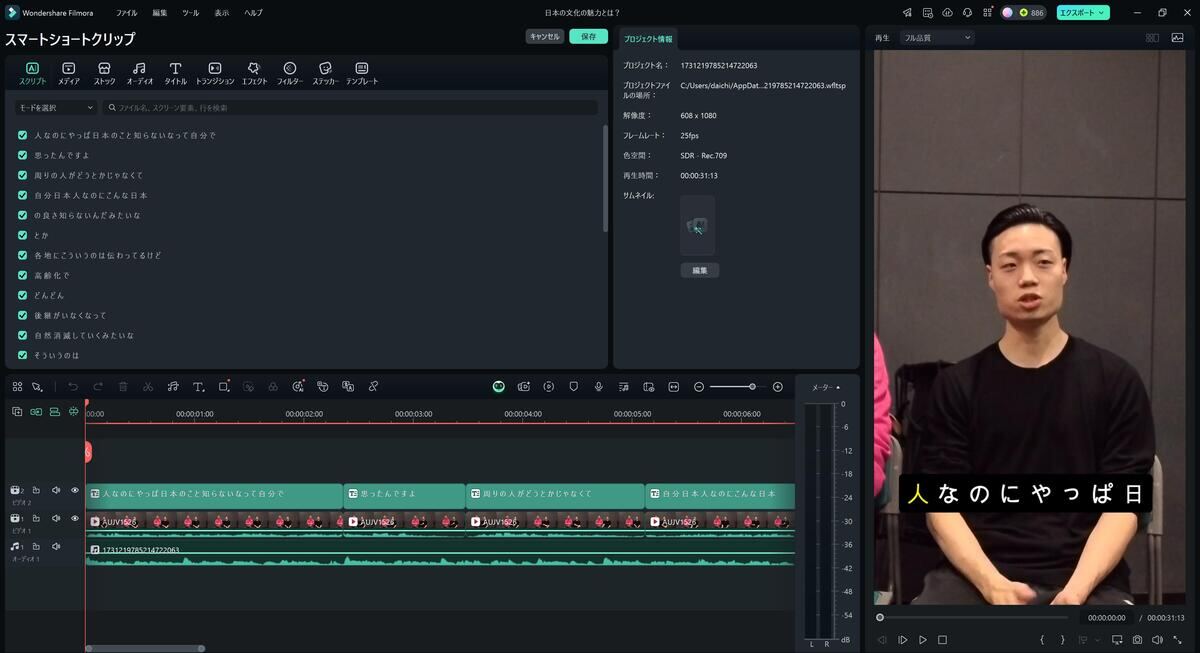

「スマートショートクリップ」による作成にはそれなりに時間がかかる。しばらく待つと編集が終わり、複数本の短尺動画が生成される。

生成された短尺動画の中から気に入ったものを選択し、さらに抽出された字幕の編集などを行う。この作業だけでそれらしい短尺動画がつくられる。

「スマートショートクリップ」は動画内の会話を重要なポイントの判断材料として使っているようで、まったく会話が含まれていない動画データから生成しようとすると失敗することがある。ある程度会話をしている動画から短尺動画を生成する際に利用しやすい機能だと覚えておくとよいと思う。

視聴数を狙うなら手動編集が必要だが、簡単なストーリーズ投稿であれば、AIによる自動生成が有効な選択肢となる。ともかく手動で編集する場合と比べて大幅な時短が可能だからだ。

まとめ

FilmoraのAI機能を活用することで、字幕作成や翻訳の作業負担を軽減し、多言語対応の動画制作が容易になる。また、AIによるサムネイル生成やショートクリップ作成を活用すれば、プロモーション動画やSNS向けコンテンツの制作が効率化される。これらの機能を駆使することで、より多くの視聴者にリーチし、動画の効果を最大限に高められる。

動画編集をそれほど頻繁には行わないという場合は手動で作業するのもありだが、動画編集を行う場合にはそれなりの量を動画を比較的毎日編集するといったことが多いだろう。

そうなってくると効率的な編集手順や機能の使いこなしは欠かすことができず、さらに近年ではここにAI機能の活用が必須という状況だ。AI機能を使うと使わないのとでは、動画編集にかかる時間が大幅に違ってくる。AI機能を使いこなせるかどうかが、動画編集において重要になっている。