2024年9月23日に、ロシア軍のIl-38哨戒機が礼文島の北方で、我が国の領空を侵犯する事案が発生した。原因について言及できる材料はないので、それは取り上げないが、航空機がらみの話題として取り上げてみたい。→連載「航空機の技術とメカニズムの裏側」のこれまでの回はこちらを参照。

Il-38とは

Il-38はその名の通り、旧ソ連のイリューシン設計局が開発した哨戒機。いってみれば「ソ連版P-3オライオン」である。コードネームはMay(5月のMayである)。哨戒機ないしはそれに類する機体にはMで始まるコードネームをつけることになっているので、こんなコードネームになった。

Il-18というターボプロップ輸送機がもともとあり、そこに所要の改設計を施して、潜水艦を捜索するためのミッション機材を搭載することで、哨戒機に変身させた。この辺の経緯も、エレクトラ旅客機を哨戒機に変身させたP-3オライオンと同じである。

尾部が少し尖って見えるのは、磁場の変化で潜水艦の存在を探知するためのMAD(Magnetic Anomaly Detector)を搭載しているため。以前に第429回で取り上げたように、MADは鋭敏なセンサーだから、できるだけ機体から離して設置したい。そのため、固定翼の哨戒機では尾部に設置するのが業界の恒例。ここもまた、P-3と同じである。

Il-38とP-3の違い

とはいえ、Il-38がP-3と異なるところもいくつかある。まず、捜索レーダーを胴体下面に取り付けているところ。その関係で、機首の下面に大きなレドームが突出している。

もう一つはソノブイの搭載方法。P-3は後部胴体の下面にソノブイ・シューターを並べているが、Il-38は胴体下面の兵器倉内部にソノブイのラックを設けている。だから、ソノブイを投下するには機内兵器倉の扉を開けなければならない。

これは、平時の警戒監視においては、なかなか始末が悪い話となる。機内兵器倉の扉を開けただけでは(9月23日の件で防衛省がリリースした当該機の写真も、そうなっている)、魚雷や爆雷といった武器を投下するつもりなのか、それともソノブイを投下するつもりなのかが分からないからだ。

つまり、相手に攻撃の意図があるのかどうかを読みづらい。機内兵器倉から何かが落ちた時点で初めて、何をするつもりだったのかが分かる。もしも最初からそうするつもりで機内兵器倉にソノブイのラックを設けたのだとしたら、なかなか嫌らしい話ではある。

もちろん、機体構造に手を入れるのを嫌がったから、という理由も考えられるのだが、そもそもベースが旅客機だから、胴体下面に兵器倉を設ける時点で機体構造の変更は不可避。さらにソノブイ・シューターを設置することになっても大同小異ではないか、とも思えるのだが。

飛行パターンから何か読み取れるか

ともあれ、Il-38は潜水艦を捜索するための哨戒機だと分かっている。そして潜水艦を捜索する場合には、まずソノブイを展開して「バリア」を作るのが一般的だ。

例えば、ソノブイの探知可能距離が20kmだということにすると、半径20kmの探知可能範囲円を描ける。すると、20km(念を入れてもう少し詰めたいところだろう)の間隔でソノブイを投下すれば、バリアができる。

あとは、ソノブイから探知報告が上がってこないか、と聞き耳を立てながら待つわけだが、その際には上空を旋回していればよろしい。そして、その際の高度は(ソノブイからの電波が届く範囲で)高い方がよろしい。高度が低いと見通せる範囲が狭くなり、カバーできるソノブイの数が少なくなる。

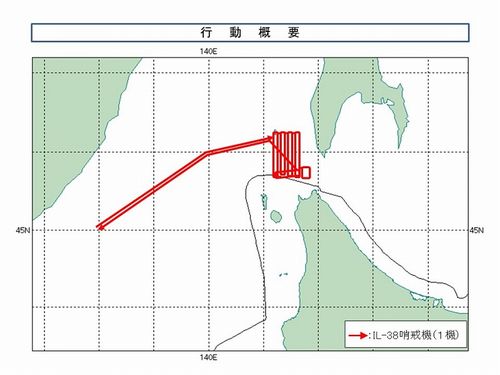

件の領空侵犯機の航跡を見ると、狭い間隔で床を雑巾がけするみたいにして、行ったり来たりしている。その行ったり来たりの旋回点のうち南側のそれが、合計3回、我が国の領空に引っかかったわけだ。

ロシア軍が使っているソノブイの性能がいかほどかは分からないが、ソノブイ・バリアを構築するとか、バリアを構築した後で聞き耳を立てるとかいう場面と、こうした飛行経路は、どうもマッチしないように思える。ソノブイ・バリアを構築するにしては、南北に行き来する飛行経路の間隔が狭いと思えるからだ。

また、ソノブイからの聴知報告に聞き耳を立てるなら、こんな風に狭い間隔で行ったり来たりしなくても、もっとゆったりしたレーストラック・パターンを描いて飛べば済む。

むしろ、この「雑巾がけ」パターンは、MAD捜索を行う場合の飛行パターンに似ているのではないか。その昔に海上自衛隊が運用していたS-2トラッカー哨戒機は、MAD捜索を主な探知手段としており、複数機で編隊を組んで低空を飛びながら「雑巾がけ飛行」をしていた。それと、なんとなく似ている。

ただし、「MADスイープではないか?」という疑いが成立するのは、当該機が低空を飛行していた場合に限られる。MADの探知可能範囲はMADを中心とした円形の範囲内だから、高度を下げれば、その分だけ探知可能範囲は海中深くまで広がる。高度を上げれば逆になる。すると、高度を高くとることはMADスイープでは不利にしかならない。

あいにくと、防衛省は当該機の飛行高度について明らかにしていないので、この推測を裏付ける材料はない。

航法ミスの可能性は?

その「雑巾がけ飛行」を日本の領空の近くで実施する場合、自機の位置を精確に把握するとともに、領空に入らないギリギリのところで旋回点を設定しなければならない。南に向かっているときに、反転するための旋回開始がちょいと遅れれば、あるいは旋回円が意図したよりも大きくなってしまえば、日本の領空を侵犯してしまう。

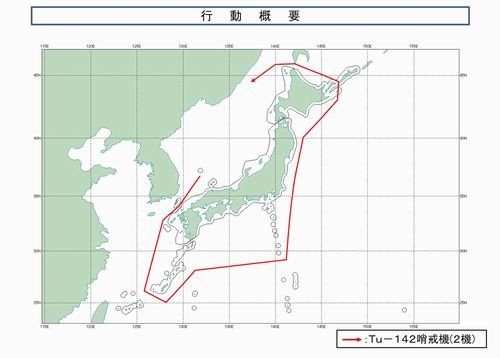

領空侵犯しないように、針穴に糸を通すような航法をやらないといけない場面は実際にあって、例えば2024年9月12日に日本の周囲をぐるりと飛んで行ったロシア軍のTu-142哨戒機の事案がそれ。

このとき、当該機は日本海を南西に向かって飛行して、島根県隠岐島沖から対馬海峡を通過して東シナ海に出た。対馬海峡はそこそこ幅が広く、中間にわずかながら公海がある。その真上を飛べば、領空侵犯は引き起こさずに済むのだが、かなりデリケートな航法が要求される。

Il-38の事案では、そのデリケートな航法を達成できず、意図的なのかうっかりなのかは分からないが、結果的に我が国の領空を侵犯したわけである。公表されている情報から分かるのは、ここまでである。

著者プロフィール

井上孝司

鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。

マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、本連載「軍事とIT」の単行本第5弾『軍用センサー EO/IRセンサーとソナー (わかりやすい防衛テクノロジー) 』が刊行された。