このテーマでは、これまで「有人機」ばかり取り上げてきた。そもそも、本連載が基本的に有人機の話である。しかし、思うところがあって今回は、人が乗っていない飛びものを取り上げることにした。とはいえ、翼が生えていて、普通の飛行機と同様に飛べるから、飛行機の親戚ではあろう。→連載「航空機の技術とメカニズムの裏側」のこれまでの回はこちらを参照。

湾岸戦争で名を上げたが

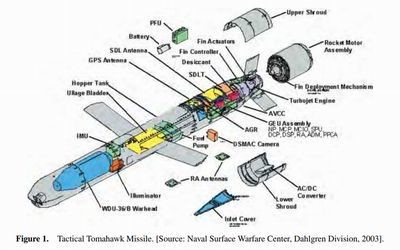

それがトマホーク巡航ミサイル。当初はBGM-109という制式名称だったが、今はプラットフォームごとに枝分かれしているようだ。

そもそも、どうしてトマホークを取り上げようと思ったか。このミサイルはいうまでもなく、1991年の湾岸戦争で多用されて、一気に有名になった。そして最近、日本政府が導入の意向を明らかにしたため、また、この名前が人の口に上るようになった。ところが、現行のトマホークについて「30年前のポンコツ」といっている人がいる。とんだ勘違いである。

弾道飛行ではなく、主翼の揚力を使って水平飛行を行うミサイルは、実は歴史が長い。第二次世界大戦のときにドイツが開発・実戦投入したV1号(フィーゼラーFi103)まで遡ることができる。

戦後も同種のミサイルがいろいろ作られ、中にはSM-62スナークのように大陸間飛行を企図した長射程のものもあった。しかしいずれも飛行高度が高く、ガタイが大きく、速度が速くない。これでは被探知性が高く、容易に撃墜されてしまうのではないかということで廃れて、弾道ミサイルに置き換わった。しかも、命中精度は決して高いものではなかった。高精度の測位・航法システムがないのだから無理もない。

技術の進化で命中精度が飛躍的に向上

ところが、技術の進化で状況が変わった。1970年代に米海軍で構想がスタートしたのが、「潜水艦の魚雷発射管から発射できて、核弾頭も搭載でき、高い命中精度を備える巡航ミサイル」。ヴォートのBGM-110案とゼネラル・ダイナミクスのBGM-109案が競合して、後者の採用が決まった。それがトマホークである。

魚雷発射管から撃つためには、サイズや外形を魚雷と同じにしなければならない。そこで、全長約6.2m、直径533mm(21インチ)の円筒形にまとめた。主翼は折り畳み式で、発射後に展開する。翼幅は8ft 6in(約2.59m)となっている。

また、動力源を小型のターボファン・エンジンとすることで燃費を良くして、長い射程を確保した。そして、低空を地形に紛れて飛行することで被探知性を下げるとともに、誘導方式の工夫によって命中精度を飛躍的に向上させた。

ミサイルはモジュラー構成

本連載は、筆者のもう一つの連載である「軍事とIT」ではないから、誘導システムや細々したサブタイプの話は割愛する。本稿で着目したいポイントは別にあって、それはトマホークがモジュラー構成になっているところ。個別のモジュールを変更することで、用途を変更したり、能力を高めたりしてきたのがトマホークの歴史である。

外見はただの円筒だが、前方から順に「誘導制御」「弾頭」「主翼と燃料タンク」「エンジン」「フィンと操舵機構」「発射時の加速に用いるロケット・ブースター」といった具合に、中身は複数のモジュールに分かれている。

通常弾頭の対地攻撃型一つとっても、1984年に配備を開始したブロックII、1993年に初度運用能力 (IOC : Initial Operational Capability)を達成したブロックIII、2004年にIOCを達成したブロックIVがある。

同じ対地用でも、湾岸戦争で使われたモデルと、現行のブロックIVでは別物になっている。対艦用もあるが、これは洋上の移動目標が相手だから、対地用とは誘導制御機構が異なる。

エンジンも、湾岸戦争で使われたモデルと、現行のブロックIVでは別物になっている。弾頭は、核弾頭もあれば通常弾頭もある。それを外見では区別できないところが、日本の「非核三原則」との絡みでモメたところなのだが。なお、現用中のトマホークはすべて通常弾頭である。

もちろん、重量面の制限や前後バランスといった問題があるから、適当に作ってポンと取り替えられるわけではない。とはいえ、モジュール単位で改良できることの意味は大きい。既存の在庫品についてモジュールを新形と同じものに取り替えて、新形に作り替えることもできる。

新しいブロックVの計画

実際、今も新しいブロックVの計画が走っており、これは対艦型のブロックVaと対地型のブロックVbがある。既存のブロックIVに対しても、NAV/COM(Navigation/Communications)アップグレードなど、所要の改修を実施して、ブロックVに改修することになっている。

だから、同じ「トマホーク」といっても、1991年の湾岸戦争で使われたモデルと、現時点で配備・製造されているモデルは、まったくの別物だ。変化がないのは名前と外見ぐらいのもの。まさに「名前は同じでも中身は別物」を地でいっている。

これはトマホークに限らず、他のミサイルでも、モジュール単位で改良て新形や派生型を生み出したり、既存品のモジュールを交換して新形と同等にしたり、といった事例はいくつもある。

例えば米海軍では、在庫品のSM-2ブロックIIIB艦対空ミサイルについて、誘導制御機構が収まっている先端部のモジュールを換装して、SM-2ブロックIIICに改造する計画を持っている。ブロックIIICは自らレーダーを内蔵するので、これまで必要とされていた「命中直前に、目標に誘導電波を照射する」プロセスが不要になる。

著者プロフィール

井上孝司

鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。

マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。