本連載では、Excelを使ってグラフを作成するときに覚えておくと便利なテクニックを色々と紹介してきた。最終回となる今回は、Excelではなく、Webサービスを使ってグラフを作成する方法を紹介してみよう。普段とは少し趣の異なるグラフを作成できるので、気になる方はいちど試してみるとよいだろう。

グラフを作成できるWebサイト

Excelは単なる表計算アプリではなく、「グラフの作成ツール」としても広く認識されている。「グラフの作り方が分からないのですが……」と尋ねられたら、「じゃあ、Excelの使い方を教えてあげよう」と回答する方も多いのではないだろうか。

とはいえ、「絶対にExcelでなければならない」という理由がある訳ではない。グラフを作成できれば十分という状況なら、Excel以外のツールを使ってグラフを作成しても構わないはずだ。むしろ、他のツールも使えた方が「グラフ作成のバリエーションが増える」といえるだろう。ということで今回は、Webサービスを使ってグラフを作成する方法を紹介していこう。

グラフの作成サービスを提供しているWebサイトは、「graph」、「chart」、「maker」、「web」、「online」などのキーワードを組み合わせて検索すると発見できる。英語が苦手な方は、「グラフ作成」、「サイト」、「webサービス」、「ブラウザ」などのキーワードで検索してもよい。こちらの場合は、グラフの作成サイト(またはツール)を紹介している日本語のWebページなどを見つけられる。

今回は、グラフ作成サイトの一例として「LiveGap」というWebサイトの使い方を紹介していこう。

このサイトには言語の選択機能が用意されている。英語が苦手な方は右端にある「言語切り替え」ボタンから「日本語」を選択しておくとよいだろう。ただし、日本語化されるのは一部分だけで、グラフの作成・編集画面は基本的に英語のままだ。よって、言語を「EN」(英語)のまま作業を進めても大差はない。

それでは、詳しい使い方を説明していこう。「あなたのチャートを作成します。」ボタンをクリックしてグラフの作成を開始する(英語の場合は「Make Your Chart」ボタンをクリックする)。

すると、以下の図のような画面が表示されるので、この中から最適なグラフの種類を選択する。もしくは画面を下へスクロールして「ギャラリー」の中からグラフを選択してもよい。

グラフの種類を選択すると、そのグラフのサンプルが表示される。この画面の下部にあるワークシートのデータを書き換えると、それに応じてグラフ表示も変化する仕組みになっている。

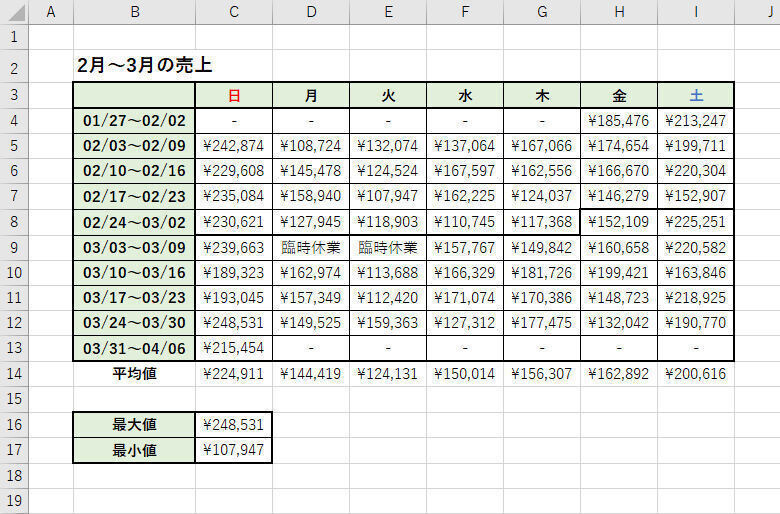

グラフのデータを書き換える際に、Excelのデータをコピー&ペーストすることも可能だ。すでにExcelデータがある場合は、グラフ化するセル範囲を選択して「Ctrl」+「C」キーでコピーする。

その後、「LiveGap」の画面に戻り、左上のセルを選択して「Ctrl」+「V」キーでデータを貼り付ける。これでグラフのデータを手軽に書き換えることができる。なお、サンプルデータが残ってしまう場合は、それらのセルを選択して「Delete」キーを押すと、不要なデータを削除できる。

グラフ化するデータの「行」と「列」が逆に扱われてしまった場合は、「Data」メニューから「Rotate」を選択するとよい。

すると、「行」と「列」の関係が入れ替わり、求めていた形にグラフを修正することができる。

以上で、グラフの基本形は完成となる。Webサイトにデータを入力していくだけなので、特に戸惑うことなく作業を進められるだろう。なお、「LiveGap」以外のグラフ作成サイトも似たような仕様になっているケースが多いといえる。

グラフのカスタマイズ方法は?

続いては、自動作成されたグラフをカスタマイズする方法を紹介していこう。「LiveGap」では、右側に並ぶ設定画面で各要素の書式を指定していく仕様になっている。この部分は日本語化されていないが、英語に堪能でなくても、おおよその設定内容は把握できるだろう。

具体的な例をいくつか紹介していこう。まずは、グラフの色を変更する場合。この場合は「colors」の設定項目を開いて、各系列の色を指定していく。線の色(Stroke)、マーカーの色(Points)、マーカーの枠線の色(Points Stroke)などを個別に指定でき、半透明も指定することが可能になっている。

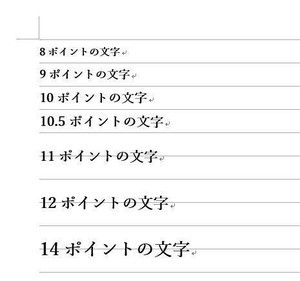

グラフのタイトルやサブタイトルなどは「Text」の項目を開いて指定する。チェックボックスのON/OFFでタイトルやサブタイトルの表示/非表示を切り替える。表示する文字は「Title」などの項目に文字を直接入力して指定する。日本語の入力にも対応しており、フォントや文字サイズ、太字などの書式も指定可能になっている。

凡例の表示/非表示や書式は「Legend」の項目を開いて指定する。凡例を表示する位置(Position)、上下左右の余白(Margin)、凡例内の間隔(Space)、文字の書式(Font)などを細かく指定することが可能になっている。

ほかにも、縦横の軸(Axis)、軸の範囲(Scale → Graph)、目盛線(Grid)、データラベル(inGraph Data)、マーカー(Point Dot)などの書式を詳細に指定することが可能だ。これらの書式も、それぞれの設定項目で実際に数値を変化させていくことで、書式の指定内容をすぐに把握できるだろう。

作成したグラフを保存するには?

グラフのカスタマイズが済んだら、「フロッピーディスク」のアイコンをクリックしてグラフを保存する。

続いて、保存方法を選択する。グラフを「画像」として保存するときは「Image」をクリックすればよい。

すると、自動的にダウンロードが始まり、「PNG形式の画像ファイル」としてグラフをパソコンに保存できる。「ダウンロード」フォルダーを開くと、先ほど作成したグラフの画像ファイルを確認できるはずだ。

画像の縦横のピクセル数はあまり大きくないが、これを変更することも不可能ではない。グラフをカスタマイズする際に、「Chart」の項目にある「Width」や「Height」でグラフの表示サイズを変更しておくと、そのサイズに合わせたピクセル数で画像がダウンロードされるようになる。ただし、編集画面に表示されるグラフも大きくなるため、状況によっては操作性が悪くなってしまう恐れがある。

作成したグラフを「動画」として保存する機能も用意されている。この場合は、あらかじめアニメーションの設定を済ませておく必要がある。「Animation」の項目を開き、アニメーションの方向などを指定してから「Animate」ボタンをクリックすると、アニメショーンの動作を確認できる。

その後、「フロッピーディスク」のアイコンをクリックして「Video」を選択すると、グラフを動画ファイルとして保存できる。このとき、スライダーを左右に動かしてアニメーションの速度を調整することも可能だ。スライダーを右へ移動するほどアニメーションはゆっくりとした動作になる。

「Save Video」ボタンをクリックしてから「ダウンロード」フォルダーを開くと、グラフが「MP4形式の動画ファイル」として保存されているのを確認できるはずだ。

このアイコンをダブルクリックすると、動画再生アプリが起動し、グラフがアニメーション表示される様子を確認できる。あとは、MP4形式の動画に対応するアプリに貼り付けるだけ。これで色々な場面でグラフを利用できるようになる。

今回の連載で紹介したように、Webサービスを使ってグラフを作成することも可能である。この場合は、作成したグラフを「画像」または「動画」として保存(ダウンロード)するのが一般的だ。

具体的な使い方はグラフ作成サイトごとに異なるが、グラフの作成に慣れている方なら、すぐに使い方を把握できるだろう。今回の連載で紹介した「LiveGap」のように、会員登録なしで誰でも使えるサイトもあれば、会員登録が必要なサイト、月額料金が必要なサブスク制の有料サイトなどもある(※)。これについては、実際にグラフ作成サイトを開いてみて、各自で使い方を確認して頂ければ幸いだ。

(※)「LiveGap」にも一部、会員向けの有料サービス(PRO)があります。

グラフを作成するときはExcelを利用するのが一般的であるが、それ以外のWebサービスやツール(グラフ作成の専用アプリなど)にも視野を広げていくと、それだけグラフ作成の幅は広がっていく。気になる方は、この機会に挑戦してみてもよいだろう。