名古屋大学(名大)は2月12日、界面活性剤を用いた凍結鋳型法により「金属有機構造体」(MOF)を二次元状に配列させた上で熱処理することで、触媒内部の単一原子活性点をほぼ100%活用できるメソ孔含有二次元ナノカーボン構造の創製手法を確立し、酸性条件下の「酸素還元反応」において活性点利用率約99%を達成、市販の白金触媒を上回る電気化学性能を示すことに成功したと発表した。

同成果は、名大大学院 工学研究科の山内悠輔 卓越教授らの研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系のオンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

「単一原子触媒」は、金属原子を1つずつ担体上に分散させた触媒である。理論的にはすべての金属原子が活性点として機能し得るため、極めて高い原子利用効率が期待されている。特に、燃料電池をはじめとする電気化学エネルギー変換反応においては、触媒活性と耐久性を両立しつつ、貴金属の使用量を低減する切り札として注目を集める存在だ。

しかし、従来の多孔質カーボン担体を用いた単一原子触媒では、微細孔が過密に形成されることや、触媒粒子が三次元的に無秩序に堆積することにより、反応物や電子が活性点へ到達しにくく、多くの単一金属原子が反応に寄与しないまま内部に埋没してしまうという根本的な課題を抱えていた。このため、単一原子触媒は理論的には100%が可能な活性点利用率が、現実には大きく制限されてしまっていた。

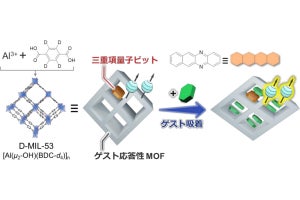

そこで研究チームは今回、こうした課題を根本から解決するため、金属イオンと有機配位子が規則的に結合した多孔性結晶材料であるMOFに着目。これを前駆体として用い、界面活性剤を用いた凍結鋳型法による新しい構造制御戦略を提案したという。

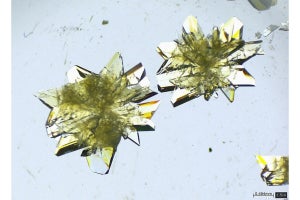

今回の研究では、凍結過程において成長する氷結晶界面に沿ってMOF前駆体粒子を配列させることで、粒子が単層状に整列した二次元構造を形成し、マクロスケールで高い秩序性を有する前駆体配置が実現された。さらに、この二次元配列構造を維持したまま熱処理を行うことで、炭素骨格中に単一原子として安定に固定することにも成功したとする。

加えて、熱処理過程において生じる粒子収縮と構造拘束に起因する「二重応力効果」により、粒子内部に直径2~50nmの細孔である「メソ孔」が自発的に形成された。この結果、マクロスケールでは二次元配列による直線的な電子・物質輸送経路が確保され、ミクロスケールではメソ孔ネットワークを介した反応場への高いアクセス性が実現されたという。

こうした階層的な構造制御により、従来は反応中に埋没していた単一原子活性点がほぼ完全に露出し、反応に有効に関与できる環境が整えられた。これにより、燃料電池のカソード(空気極)で進行する酸素還元反応において、理論限界に近い約99%という極めて高い活性点利用率が達成され、単一原子触媒本来の性能を引き出すことに成功したとした。

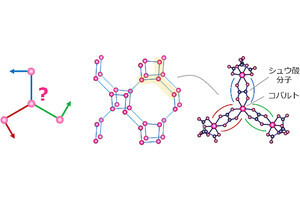

今回の手法は鉄系の単一原子触媒にとどまらず、コバルト、ニッケル、マンガンといった非貴金属系触媒に加え、白金などの貴金属系単一原子触媒にも適用可能だ。幅広い電気化学反応に対応できる、汎用的な材料設計戦略としての展開が期待されるという。

今回の成果により、単一原子触媒の性能は金属種や担体材料の改良に依存する段階から、活性点をいかに「使い切るか」を設計する段階へと進展した。これは、触媒材料の高性能化にとどまらず、白金などの希少金属や戦略金属の使用量を最小限に抑えながら高効率な反応を実現する道を拓くものであり、資源制約の課題解決に向けた大きな一歩となるとした。さらに、燃料電池をはじめとする電気化学エネルギー変換デバイスの高効率化・低コスト化を通じて、脱炭素社会の実現や持続可能なエネルギーシステムの構築に貢献する基盤技術としての展開が期待されるとしている。