岐阜大学、横浜国立大学(横国大)、信州大学(信大)、名古屋市立大学(名市大)の4者は11月12日、二酸化炭素(CO2)を吸収すると硬く強靭なプラスチックに変化し、同時にCO2によって蛍光の発光強度が増大するエラストマー(ゴム)を開発したと共同で発表した。

同成果は、岐阜大 工学部の三輪洋平教授、同・大学大学院 工学研究科の岡田和真大学院生、同・大学大学院 自然科学技術研究科の林拓海大学院生、横国大大学院 環境情報研究院の中野健教授、同・大久保光准教授、信大 工学部の山本勝宏教授、名市大大学院 医学研究科 技術職員の高瀬弘嗣博士、岐阜大 工学部の沓水祥一教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系のオンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

光学的情報記録材料としても期待が寄せられる発明

主要な温室効果ガスであるCO2の大気中からの回収、貯留、さらに有効活用(資源化)に関する技術開発が進められている。例えば、回収したCO2を原料として、メタノールやポリマーの合成を行うといった研究成果が、国内でも数多く発表されている。こうした背景のもと、岐阜大の三輪教授の研究室では、CO2に応答して性質が大きく変化するユニークなポリマー材料の開発に取り組んでいる。

例えば、CO2を吹き付けることで、融解して成形加工可能となるプラスチック(省エネ性が高い)や、表面の特性が変化するエラストマー(表面の滑り止め効果を上げる、逆に表面を滑らかにするなど)などを実現できれば、活用できる場面は数多い。また、CO2によって色の変わるポリマー材料を開発できれば、CO2を利用した表示材料や情報記録材料への応用も期待できる。

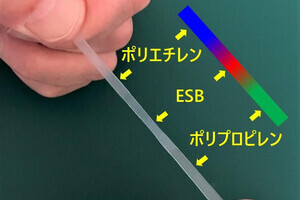

このように、CO2応答性ポリマー材料は、CO2の新しい有効活用方法を切り拓く可能性を秘めている。そのため、研究チームは今回、「ポリエチレンイミン」と「ポリジメチルシロキサン」という2種類のポリマーを分子レベルで複合化させ、CO2によって硬さが1000倍以上になり、プラスチックへと変化するエラストマーの開発を行ったという。

今回開発されたエラストマーに用いられた2種類のポリマーのうち、ポリエチレンイミンはアミンを分子内に豊富に持ち、CO2との反応性に富むことからCO2回収にも利用されている特徴を持つ。一方、ポリジメチルシロキサンは、ケイ素を含んだシリコーンポリマーの一種で、シリコーンゴムの原料などとして利用されている。これらの組み合わせにより、開発されたエラストマーは最初、輪ゴムくらいの柔らかさだが、CO2を吸収した後にはアクリル板のように硬くなる。これは、ポリエチレンイミンがCO2と反応して硬化するためだ。

また、このエラストマーは1gで約220mgのCO2を吸収可能で、CO2吸収材料としても利用できる。さらに、CO2吸収によりエラストマー表面の粘着性や摩擦特性が瞬時に大きく低下する一方で、CO2を加熱によって除去することで元に戻すことも可能だ。この可逆性は、このエラストマーが機能性コーティングとして有用であることが示されているとした。

加えて今回の研究では、このエラストマーの蛍光特性がCO2によって増大することも発見された。これは、CO2を部分的に遮ることで情報の書き込みと消去が可能であることが示されている。この特性から、CO2による情報記録材料としての応用可能性が提案された。

今回の研究により、「材料の機能制御のためのCO2利用」という新しい視点が提示され、CO2の有効活用用途の開拓が期待される。例えば、三輪教授の研究室では、これまでにCO2によって軟化するエラストマーや、CO2を吸収して破れにくくなるエラストマーなどを開発してきた。現在、さまざまな企業との共同研究などを通して、CO2を活用して性質や機能をコントロールできるポリマー材料の実用化を目指している最中としている。