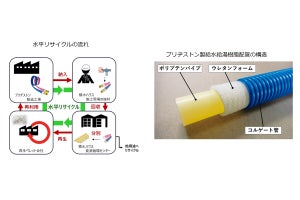

東北大学、産業技術総合研究所(産総研)、滋賀県立大学、ブリヂストンの4者は11月29日、プラスチックの一種である「ポリオレフィン」のマテリアルリサイクル技術確立に向けた共同研究を開始したことを発表した。

「観る」「解く」「操る」のサイクルで循環型社会実現に貢献へ

現在国内で発生している廃プラスチックのうち、有効利用されているのは717万トンとされ、そのマテリアルリサイクル率は22%にとどまっている。なお、そうした廃プラスチックの原料のうち半分以上はポリオレフィンが占めているとのこと。同原料は、毒性が無く耐久性に優れ、軽量かつ安価で加工性も高いなど多くの特性を持つことから、ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)などの形で幅広い用途に用いられている。

廃プラスチックは、さまざまな化合物(不純物)が混合して構成されており、それらの分離は極めて難しいため、現状では混在した状態のまま再生利用が行われている。ただし再生されたプラスチックは不純物と結合する力が弱く、混ざった状態でリサイクルすると脆く壊れやすいため、再生品としての利用範囲が限られている点が課題だという。そのため今後さらにプラスチックのマテリアルリサイクルを加速させるためには、不純物を分離せず混在させた状態で、強度の高い再生素材を生み出す技術が求められるとする。

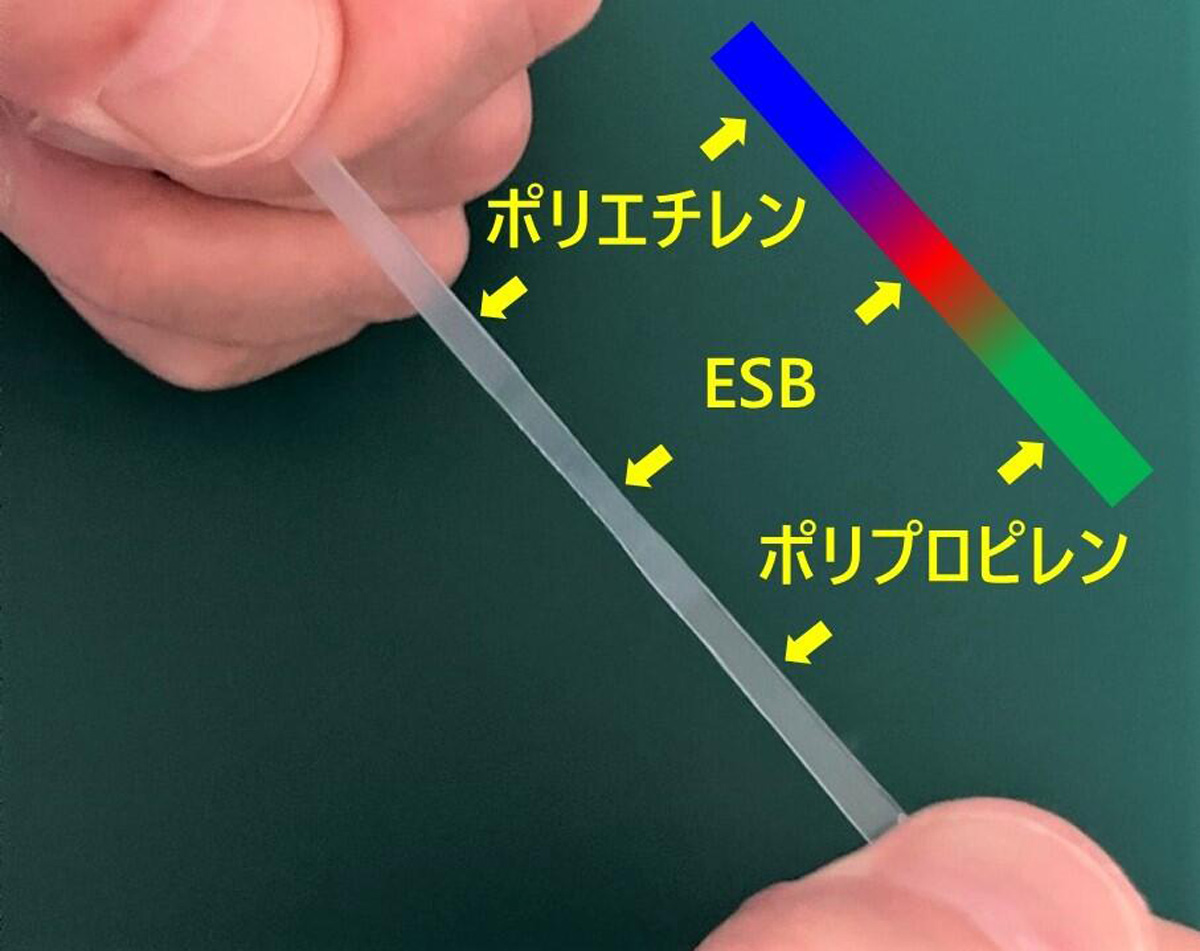

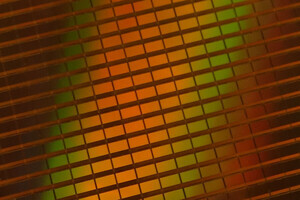

こうした状況に対し、ブリヂストンは、汎用性の高いエチレンにスチレンとブタジエンを組み合わせ、高強度・高弾性に加え優れた耐突刺性や簡易・自己修復性、異種材料との高い接着性などを持つ「高分子ESB」(高機能性エチレン系熱可塑性エラストマー)を開発。廃プラスチックの構成比率が高いPEとPPの界面にESBを接着させることで、その界面が強靭化され、接合性が飛躍的に向上することが判明している。

そこで今回、ESBによるポリオレフィン特性の変化メカニズムを分子レベルで解明し、最適な分子設計を行うことを目指し、4者での共同研究が開始される。これにより、PEやPPを使用した再生素材の強度を高めるとともに、その品質向上および高付加価値化を図るとのこと。そして、プラスチックの効果的なマテリアルリサイクル実現に向けた可能性を検討するとした。

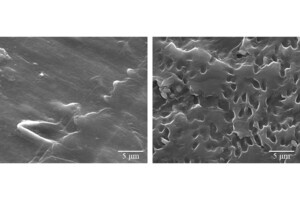

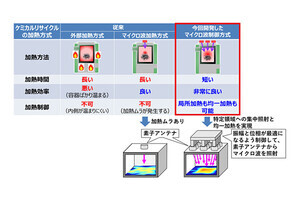

なお共同研究においては、東北大がポリオレフィンのナノレベルの電子顕微鏡観察により、結合が強靭化する原因を「観る」とする。また産総研は、ESBがポリオレフィンの海面に接着する理由を分子構造から解析(「解く」)し、滋賀県立大はESBを最適に使いこなし、ブリヂストンが最適な性質のESBを合成する(「操る」)役割を担うという。4者は、この「観る」「解く」「操る」のサイクルを回しながら互いにフィードバックしあうことで、繰り返しマテリアルリサイクルが可能な新しい資源循環型ポリオレフィン材料の開発指針確立を目指すとしている。