ウェハ貼り合わせ技術の課題

横浜国立大学(横浜国大)は、SiO2やSiCNに比べて高い熱伝導率を有している新規接合材料「ALD-Al2O3」を用いた300mmウェハでの成膜、ならびにキャリア接合界面への応用に成功したことを発表した。

同成果は、同大 総合学術高等研究院 半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター ヘテロ集積研究拠点長の井上史大 准教授、理工学府 博士課程前期の北川颯人氏、KOKUSAI ELECTRICらで構成される研究グループによるもの。詳細は、6月2日~5日にかけて韓国の釜山で開催されている半導体配線技術に関する世界最大級の国際会議「28th IEEE International Interconnect Technology Conference(IITC 2025)」にて発表された。

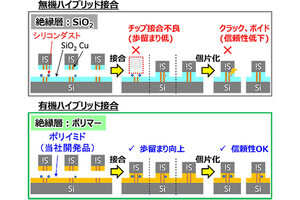

ウェハを複数積層し、デバイスの3次元化による半導体の高性能化が期待されている。そうしたウェハの積層の際には、下層の支持ウェハの上に、SiO2や接着剤を用いた層を形成し、その上に上層のウェハを貼り合わせる必要があるが、熱拡散性の不足の解消、接合プロセスの低コスト化、十分な接合強度の確保といった課題があり、その解決が求められている。

従来のウェハ貼り合わせの課題をALDを用いた酸化アルミニウム薄膜で解決

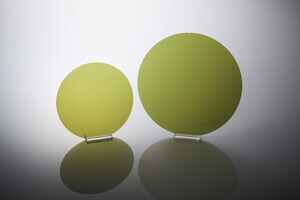

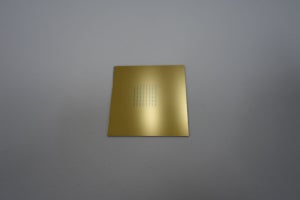

今回の研究は、そうした課題解決に向けた取り組みであり、最初に300mmのシリコンウェハ上にALD法を活用して5nm厚のAl2O3(酸化アルミニウム)膜を成膜。このAl2O3膜はCMPおよびプラズマ処理不要で直接接合可能であること、ならびに透過電子顕微鏡および超音波観察により、ボイドフリーの状態で接合界面が形成されていることを確認したという。

また、接合強度については、同大が主導し国際規格化を進めている不活性雰囲気下でのダブルカンチレバー法(DCB)によって評価を実施したところ、十分な強度が得られていることを確認したとするほか、TDS(昇温脱離)を用いた解析からは、同薄膜には成膜温度に依存した水分およびオープンスペース量の違いがあり、これらが接合界面のボイド形成や接合強度に影響を与えていることが示されたとする。具体的には、膜中の水分量が過多な場合、接合強度の飽和や空孔形成が引き起こされるが、適切な水分は接合形成に寄与することが確認されたという。

さらに、同薄膜膜は従来のSiO2と比べて高い熱伝導率を示したとのことで、これにより、接合界面における熱抵抗の低減が可能となり、BSPDN構造の熱マネジメント向上に寄与することが期待されるともしている。

なお、研究グループでは今回の成果について、従来の接合材料に対する代替案となると同時に、3D実装における熱的・機械的課題の克服に資する有望なプロセス基盤となると説明している。