情報通信研究機構(NICT)、理化学研究所(理研)、大阪大学(阪大)、QunaSysの4者は、NICTが整備し研究開発・運用を進めている「量子セキュアクラウド」と、理研が中心となって開発した国産ゲート型量子コンピュータを接続し、同量子コンピュータを安全に利用するための相互接続環境を構築したことを、3月13日に共同発表した。

また、量子セキュアクラウドのユーザーが国産量子コンピュータ機能を利活用でき、生み出されたデータを安全に伝送・保管できることを実証したことも併せて発表された。

同成果は、NICT 量子ICT協創センターの藤原幹生研究センター長、理研 量子コンピュータ研究センターの萬伸一副センター長、阪大 量子情報・量子生命研究センターの森俊夫特任研究員、QunaSysの共同研究チームによるもの。

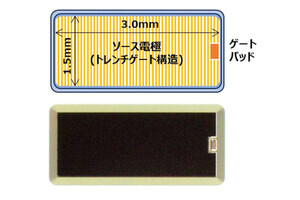

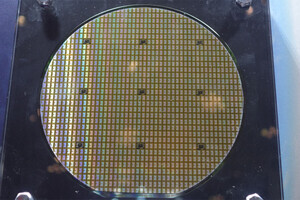

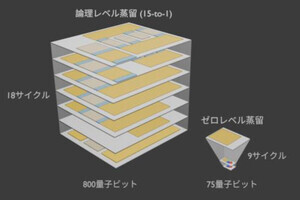

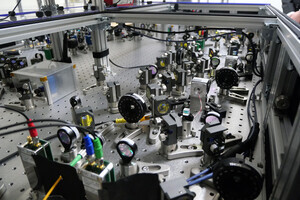

各機関の役割分担としては、NICTが量子暗号ネットワークテストベッドの運用と、相互接続環境の構築を担い、セキュアストレージも提供。理研が量子コンピュータを提供・運用。阪大(量子情報・量子生命研究センター)は量子コンピュータのミドルウェアとコミュニケーションサイトを構築・運用。QunaSysは量子・古典ハイブリッドのユーザアプリケーション環境の整備を担当した。

さまざまな社会課題の解決に利活用することを目的として、世界中で量子技術の研究開発が活発化している。日本もその例外ではなく、政府が2020年に策定した「量子技術イノベーション戦略」に基づき、量子技術イノベーション拠点が発足。その中で、NICTは量子セキュリティ拠点として、理研は量子コンピューテーション開拓拠点として位置付けられ、活動を続けている。そして今回、これらの両拠点の相互接続を試みることにした。

NICTが研究開発を進める量子セキュアクラウドとは、量子暗号技術と秘密分散技術を融合したクラウドシステムのことで、データの安全な流通・保管・利活用を可能にするもの。量子コンピュータと連携することで、改ざんや解読が不可能な高いセキュリティ性を担保するだけでなく、たとえば金融や製造、交通・物流、管理、創薬、化学分野において蓄積された個人情報や企業情報など、秘匿性の高いデータの分析・処理を含めた利活用も期待されている。

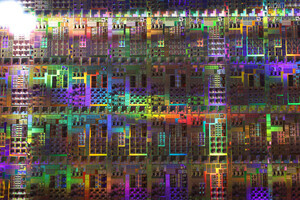

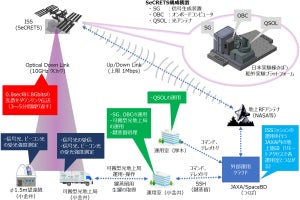

今回、量子セキュアクラウドが構築されているNICTの「東京QKDネットワーク」と、理研の量子コンピュータを相互に接続する環境が構築された。このネットワークは、NICTが2010年から東京圏に構築・運用を続けている量子鍵配送(Quantum Key Distribution:QKD)ネットワークのテストベッドのことだ。

このネットワークには、NECと東芝、NTT-NICT、学習院大学などにおいて開発されたQKD装置が導入されており、装置改良、長期運用試験、相互接続試験、ネットワーク運用試験といった、QKDネットワーク技術の実用化に向けた研究開発が進められている。さらに、QKDネットワークを現代セキュリティ技術と融合させた新しいセキュリティアプリケーションの研究開発なども行われている。

今回の相互接続では、東京QKDネットワーク上の鍵管理システムから供給された鍵を用いることで、ユーザーは完全秘匿通信路を介して理研の量子コンピュータを操作できることが実証された。

これはたとえば、個人の遺伝子情報のようにきわめて高い秘匿が要求される個人情報が、決して第三者に盗み見られることのないようにするために非常に重要である。このように秘匿性の高いデータを量子コンピュータで処理する際には、その入出力を傍受されないようにすることに加え、処理によって得られた付加価値の高い情報を超長期にわたり安全に保管することが求められる。

今後、NICTと理研の間でQKDリンクは定常的に運用される予定だ。それにより、東京QKDネットワーク上に構築された量子セキュアクラウドに安全に保管されたデータが量子コンピュータで処理され、その処理結果が再び量子セキュアクラウドに保管されることで、通信内容の傍受は不可能となる。その結果、重要なデータを絶対に盗み見られることなく、かつ、従来の古典的なコンピュータでは実現困難だった高速なデータ演算処理が可能となる道筋が拓かれるとした。

研究チームは今後は、NICTと理研の各拠点のトライアルユーザー双方に対し機能を提供し、ノウハウやニーズの共有を含む交流を深めることで、量子技術の社会実装の加速に貢献していくとしている。