理化学研究所(理研)、東京大学(東大)、科学技術振興機構(JST)、NTT、Fixstars Amplifyの5者は11月8日、新方式の汎用型光量子計算のためのプラットフォームとなる「測定誘起型量子コンピュータ」を開発したと共同で発表した。

同成果は、理研 量子コンピュータ研究センター 副センター長 兼 光量子計算研究チーム チームリーダーの古澤明氏(東大大学院 工学系研究科 教授兼任)、同・光量子制御研究チームの米澤英宏チームリーダー、NTT 先端集積デバイス研究所の橋本俊和上席特別研究員、Fixstars Amplifyの平岡卓爾代表取締役社長CEOら15名弱の研究者が参加した共同研究チームによるもの。

多くの強みを持つ光量子コンピュータ

従来の方式に比べて高速かつ大規模な量子計算が可能になると期待される光量子コンピュータは、以下の点で有利とされる。

光量子コンピュータが有望とされる理由

- 原理的には、動作周波数を光のレベル(数百THz)まで高められる

- 他方式と異なり、ほぼ室温で動作が可能

- 光多重化技術により、コンパクトなセットアップで大規模計算が可能

- 光通信と親和性が高く、量子コンピュータネットワークの構築が容易と考えられる

特に、光通信で培われた超高速光技術が非常に有用な資源になるといい、今回の研究では共同研究参加者それぞれの技術やノウハウを結集させて、開発を行ったとする。

“量子テレポーテーション”を繰り返すための手法とは

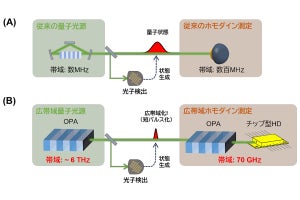

今回の光量子コンピュータは、「時間分割多重化手法」を用いた「測定誘起型」の「アナログタイプ」のものだ。アナログとは、ビットではなく連続的な量で表される量子を基にした連続量のこと。具体的には、光波の振幅値が情報の搬送媒体であり、それに時間分割多重と測定誘起型手法を組み合わせることで、大規模かつ効率的な量子コンピュータを実現できるという。

測定誘起型量子コンピュータでは、量子もつれを介して量子情報を遠隔地に転送する「量子テレポーテーション」の繰り返しで計算が行われる。まず大規模な量子もつれが生成され、それに対する測定を介して量子テレポーテーションを繰り返し実行することで、マルチステップの量子操作が実現されるのである。

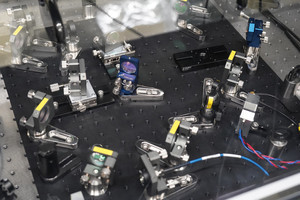

測定誘起型の手法では大規模な量子もつれの生成が重要で、そのために光の進行波としての性質と時間分割多重化手法が活用される。まず、光パラメトリック増幅器を用いた量子リソースデバイスA~Dがある。これらのデバイスからは量子もつれの生成に必要な、光の持つ量子揺らぎが圧搾された「スクイーズド光」が生成される。同光が連続的に進行波として生成されるが、それを時間的に区切って光パルスとして扱うという。

2つのスクイーズド光パルスが50%反射ビームスプリッタで重ね合わされることで、A-B間およびC-D間にそれぞれ2者間量子もつれが連続的に生成される。次に、B、Dの光路にそれぞれ光パルス1つ分、光パルスN個分の遅延を与える。これにより、2者間量子もつれが異なる時間に分配される(同時刻に存在する4つの光パルスは、ワンセットとして「マクロノード」(以下「MN」)と呼ぶ)。

光遅延がパルスN個分であることから、MNが周期Nの構造を持つため、並べ替えを行うと量子もつれが時間的に格子状の広がりを持つ構造であることがわかり、それこそが計算リソースとなる。特に、量子もつれのサイズは光遅延路で決まるNと経過時間で決まるため、時間をかけることでいくらでも大きな量子リソースを利用できるという。

実際の計算では、MNの4つの光パルスに対して非局所的な測定をすることで、テレポーテーションベースの演算が行われる。各MNに対するテレポーテーションベースの量子操作を行うことで、多入力に対して多段階の量子操作が実行される。今回の場合は、約100個の連続量入力に対し、任意ステップ数の線形演算が可能とした。

基幹部の光パラメトリック増幅器(周期分極反転ニオブ酸リチウム導波路)は、約6THzの極めて広い帯域と、最大8デシベル程度の高いスクイージングレベルが両立されている。光のパルス幅は時間的に10ナノ秒、空間的に3m相当に設定され、これは100MHzのクロック周波数に対応するといい、光測定器のコントロールと測定値のデータ収集を行うプログラマブルロジックデバイスは、100MHzの周期で電気パルスを生成し、光の測定基底を高速で操作することにより、所定の量子操作を各MNに行うことになるとする。

将来的にはさらなる応用範囲の拡大を目指す

今回の光量子コンピュータでは、連続変数の線形変換が可能であることにより、連続量の最適化問題などへの応用や、非線形変換の機能を導入することで、ニューラルネットワークなどへの応用も期待されるとのこと。研究チームは今後、光量子コンピュータを真に実用化するため、さらなる多入力化、超高速化、非線形操作の導入、アプリケーションの探索、といった課題を解決する予定とする。また将来的には、誤り耐性のある大規模汎用量子計算機の実現を探求していくとしている。