東京大学(東大)、日本電信電話(NTT)、情報通信研究機構(NICT)、理化学研究所(理研)、科学技術振興機構(JST)の5者は11月5日、誤りを検知して訂正できる「論理量子ビット」の一種である「GKP量子ビット」に用いるために必要な、強い量子性(非古典性)を有する光量子状態である「シュレディンガーの猫状態」の生成レートを従来の生成法と比べて約1000倍に高速化することに成功したと発表した。

同成果は、東大大学院 工学系研究科の川﨑彬斗大学院生/日本学術振興会特別研究員、同・アサバナント・ワリット助教、同・古澤明教授(理研 量子コンピュータ研究センター 副センター長兼任)、米・マサチューセッツ大学のラジュヴィー・ネハラ助教授、NTT 先端集積デバイス研究所の柏﨑貴大准特別研究員、NICT 未来ICT研究所神戸フロンティア研究センター 超伝導ICT研究室の知名史博研究員(現・産総研 研究員)、理研 量子コンピュータ研究センターの阪口淳史特別研究員ら20名弱の研究者が参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

実用的な量子コンピュータの実現には数百万量子ビット以上という大規模化が必要とされているが、量子コンピュータは外乱に弱く、誤り耐性を実現する必要があるとされている。研究チームでは、2024年1月にその生成において、シュレディンガーの猫状態を複数用いる必要があることを特徴とするGKP量子ビットの生成に成功したことを発表していたが、従来の光学系では、シュレディンガーの猫状態の生成レートがkHzオーダーに留まっていたため、同状態を複数用いるGKP量子ビットの生成レートはさらに低くなってしまうことがボトルネックとなっており、GKP量子ビットによる誤り耐性型光量子コンピュータを実用化するためにはその解決が求められていたという。

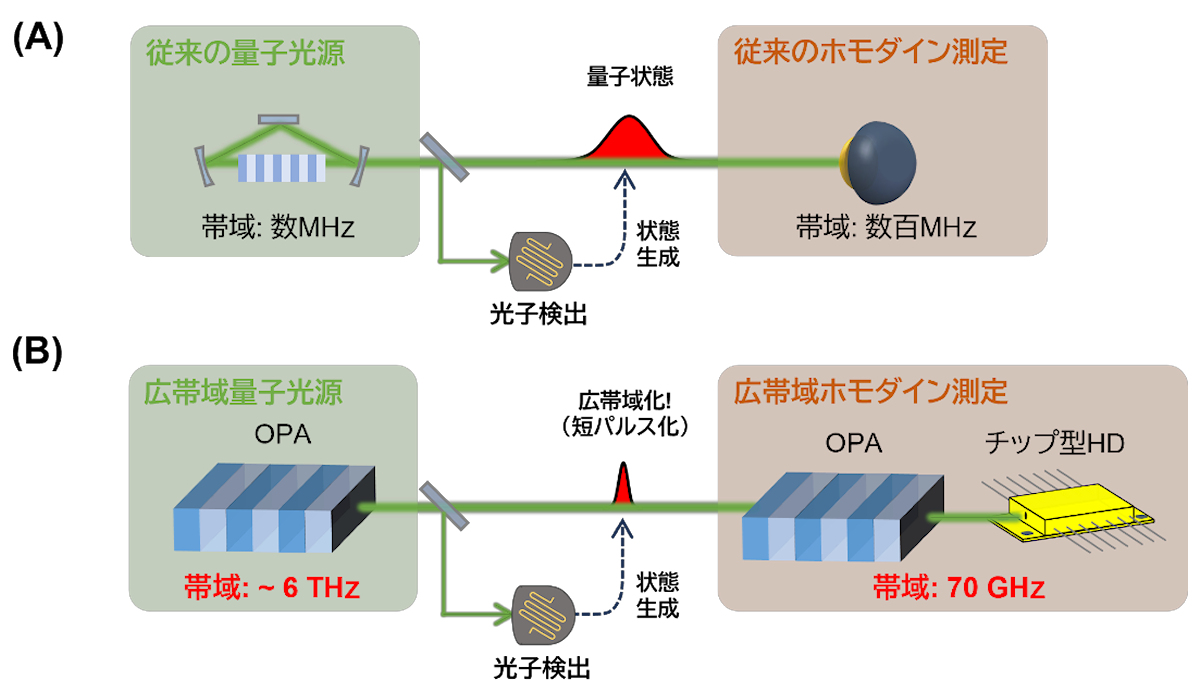

研究チームによると、この生成レートの制限は2つの原因に由来するという。1つは量子光源である「スクイーズド光源」の周波数帯域で、確率的な量子状態の生成レートは「試行回数」と「成功確率」の積によって決定され、成功確率は量子状態の種類や生成手法によってほぼ決定されることから、試行回数の向上が重要となるが、スクイーズド光源の帯域が単位時間当たりの試行回数を制限していたという。

もう1つは、光源に加えて量子測定も制約を与えるという点。スクイーズド光源の帯域は生成レートだけでなく、生成される量子状態の波束の形状も決定する。この波束に定義された量子状態を正しく観測するには、それよりも十分広い周波数帯域を観測可能な「ホモダイン測定器」(HD)が必要だが、これまでのスクイーズド光源の帯域はせいぜいMHzオーダーに制限されており、またHDの帯域は高い量子効率の確保のために100MHz程度に制限されてきたことから、今回の研究では、高速な光量子状態の生成を試みることにしたという。

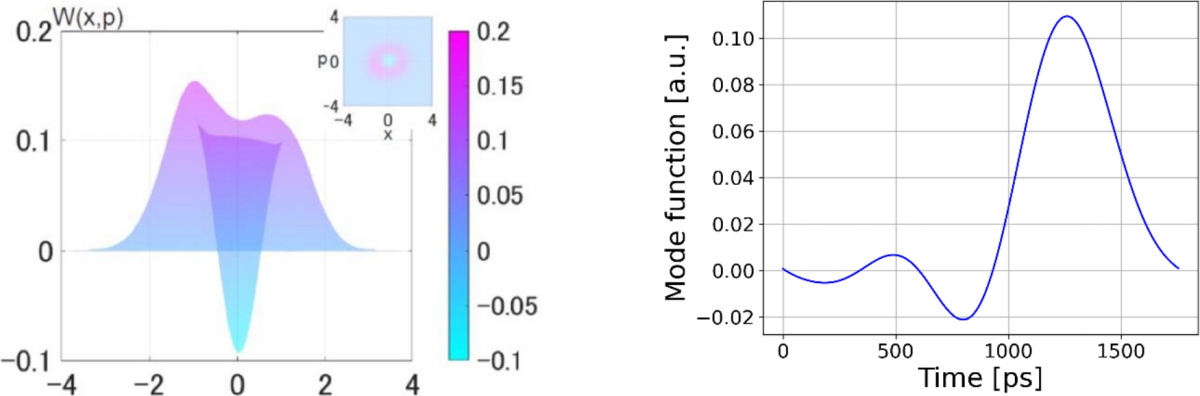

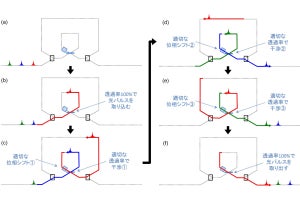

今回の研究は、「光パラメトリック増幅器」(OPA)をスクイーズド光源とすることで帯域幅を6THzに拡張。さらにHDの前にOPAを量子的な位相敏感増幅器として用いることで、高速な光量子状態の生成が試みられ、測定系が700倍の70GHzまで高速化され、高速な光量子状態の生成が実現された。生成されたシュレディンガーの猫状態のウィグナー関数および波束形状が調べられたところ、生成レートは約1MHzに達しており、従来のシュレディンガーの猫状態生成と比べて3桁ほど改善されていることが確認されたとする。

また、現状の系ではHDの帯域が70GHzだが、光子検出器の性能のために量子状態の帯域を1GHzへと制限してしまっているとのころで、もしHDの帯域全体を使うことができれば、さらに70倍の高速化が見込まれるという。従来の非古典的な量子状態生成の実験では、光子検出器が最も高速かつ広帯域な素子として動作していたが、今回の光源および新規の高速な測定手法の確立によって、光子検出器の性能による帯域の制限についても、実験的な観測が可能となったことから、今回得られた知見について研究チームでは、光子検出器のさらなる改良につながることが期待されるとしている。

なお、今回の高速な光量子状態の生成手法とGKP量子ビットの生成手法を組み合わせることで、現実的な生成レートを持つ論理量子ビットの生成が可能となるともしているほか、従来は実証実験レベルでも生成が困難だった複雑かつ有用な量子状態の生成も現実的となり、光量子コンピュータの開発が飛躍的に加速することが期待されるともしている。