東北大学、名古屋工業大学(名工大)、大阪大学(阪大)の3者は11月1日、ハチの巣状につながった単素原子1層分の厚さからなる二次元ナノ材料であるグラフェン上を流れる微小な水流による発電現象に着目し、実験と数値シミュレーションを通じて、発電に適した水流の状態を明らかにしたと発表した。

同成果は、東北大大学院 工学研究科の岡田健准教授、同・大学 流体科学研究所の小宮敦樹教授、名工大の種村眞幸名誉教授、同・本田光裕准教授、阪大大学院 工学研究科の山下一郎招へい教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学協会が刊行する応用物理学全般を扱う学術誌「Applied Physics Letters」に掲載された。

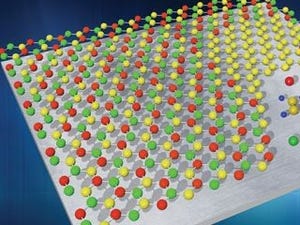

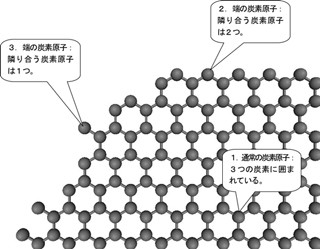

光、風、熱、振動など、人々の生活において有効活用されていない微弱なエネルギーはさまざま存在しており、それらを活用して発電を行う手法は「環境発電」や「エネルギーハーベスティング」などと呼ばれている。こうした環境発電に利用できるエネルギー源にはさまざまな種類が存在するが、研究チームは今回、「微小な水流」であり、中でも近年になって発見された、グラフェン上を水が流れる際、グラフェンが発電するという特性に注目することにしたという。

この特性を用いれば、微小な水流を利用した環境発電システムが開発できる可能性があるが、こうした新しいシステムを社会に実装するには、発電に効果的な流動状態を解明し、適切な設置場所や方法を選定する必要がある。しかし、グラフェンを用いた発電においては、そのメカニズムの詳細は解明されておらず、社会実装するために必要な、発電量を最大化するために必要な流動状態がわかっていないなどの課題があるという。また、学術的には既存の理論の拡張につながる可能性があることから、重要な研究テーマと見られていることも含め、研究チームは今回、マイクロ流路を用いた発電実験と数値シミュレーションによる流体の相関解明に取り組むことにしたという。

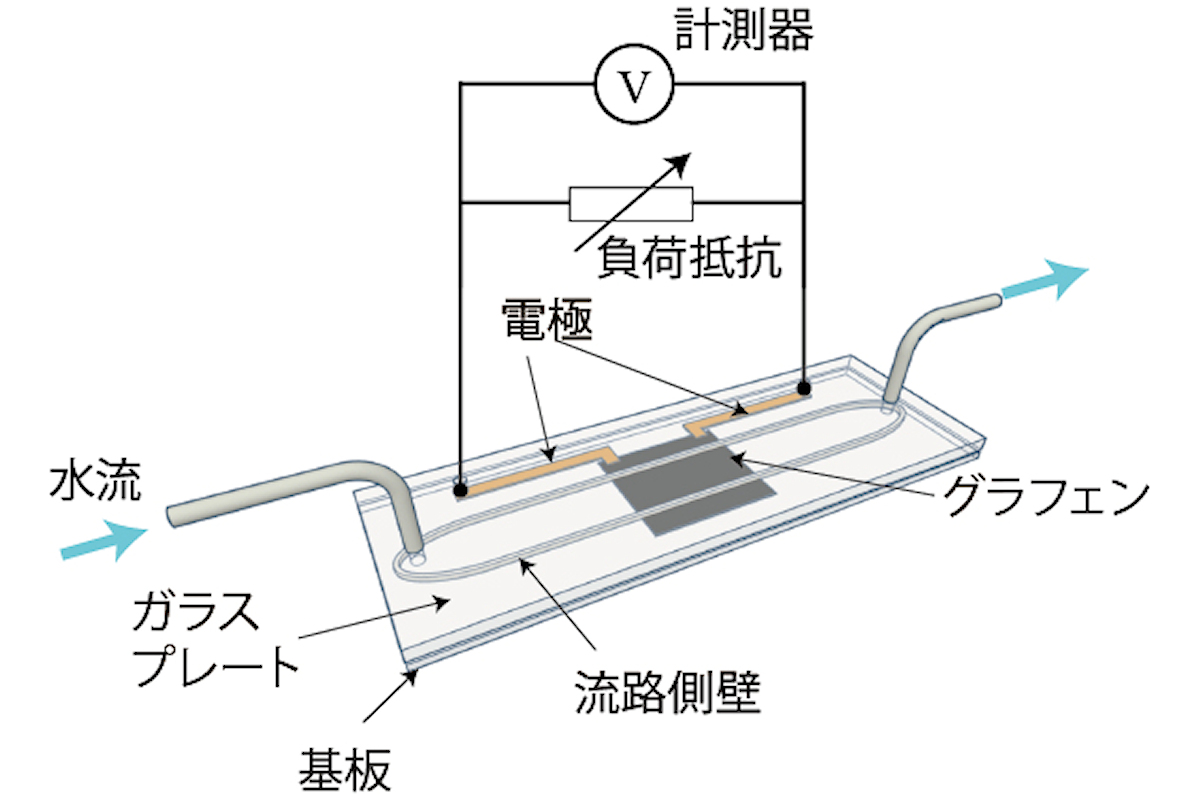

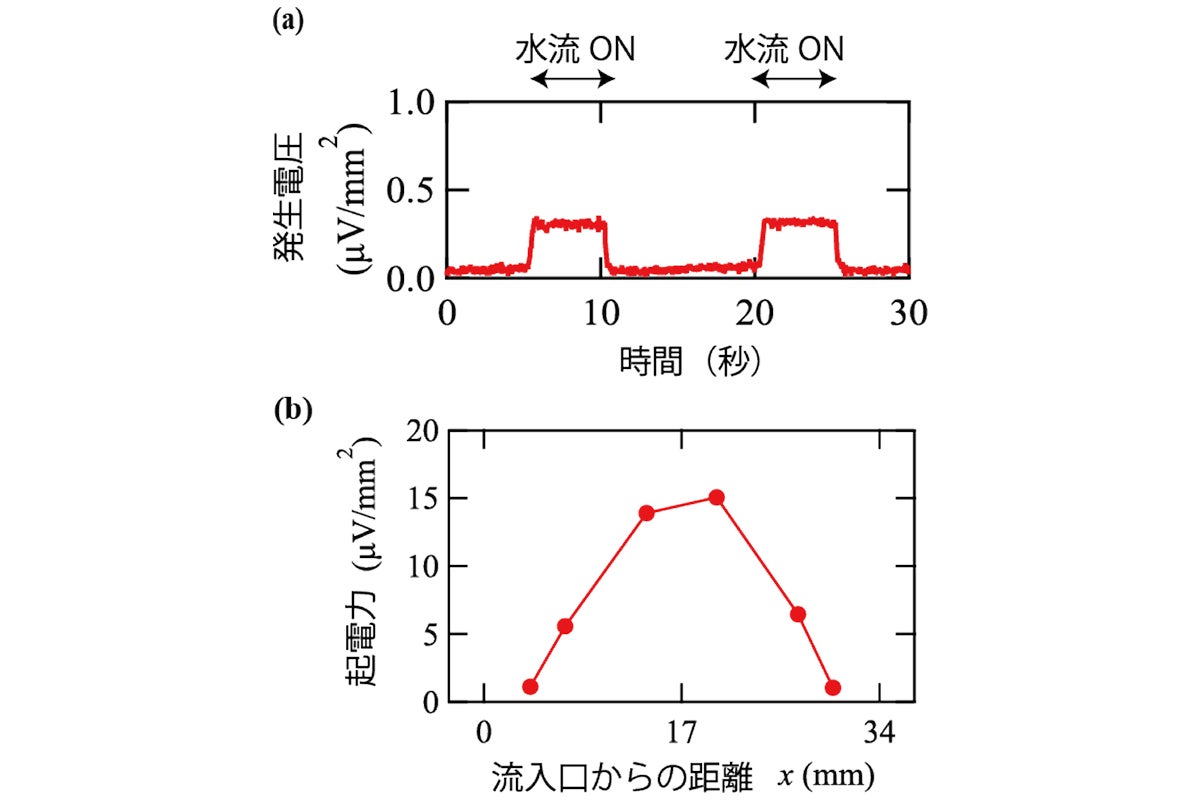

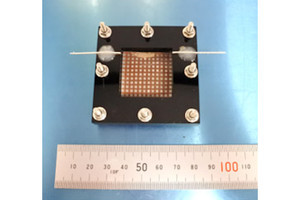

具体的には、ガラスでグラフェンを挟み込んだマイクロ流路(全長約5cm×幅約3mm)を作製し、シリンジポンプで水流を加えた際の電圧の測定を実施。その結果、水流が持続している間は発電が維持されることが確認されたとした(発生電圧は0.3~0.4μV/mm2ほど)ほか、グラフェンの位置を流路内で変化させた実験では、流入口からの距離に依存して起電力が大きく変化し、流路中央付近でもっとも高い電圧が発生することが突き止められた(起電力は最大15μV/mm2ほど)という。

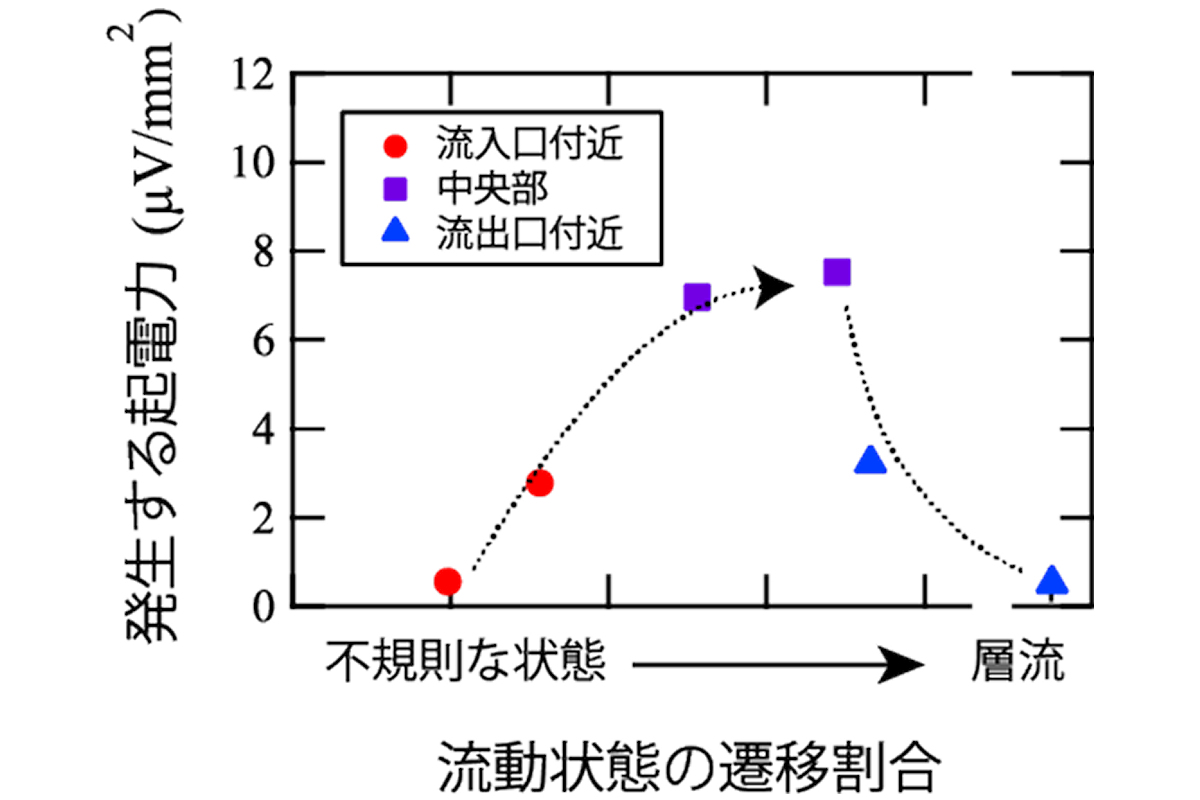

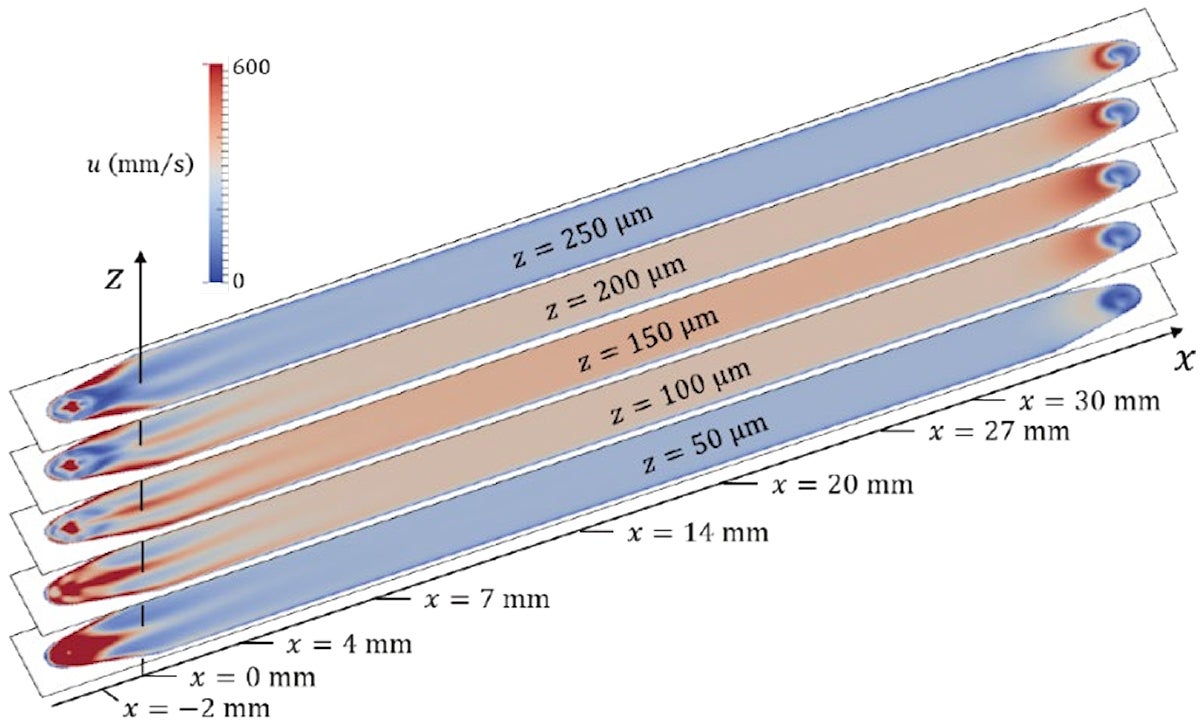

また、数値シミュレーションを用いて流動状態が解析されたところ、流入口付近では複雑かつ不規則な速度分布が見られたが、流路中央部に向かうにつれて一様な流れとなる様子が確認されたという。この結果は、流入口での不規則な流動状態から流れが発達し、層流へと遷移していることが示されているとした。

さらに数値シミュレーションから得られた流速分布を基に、流動状態が理想的な層流に遷移する指標(遷移割合)が算出され、実験で得られた起電力との相関が求められたところ、相関から、不規則な流動状態から層流に遷移する過程で大きな起電力が発生していることが判明したことから、流動状態が遷移する場所、または流動状態の遷移が生じる流路を用いることで、微小な水流による発電の高効率化が期待できるとの結論を得たと研究チームでは説明している。

-

数値シミュレーションによる流速の分布の可視化データ。z方向は流路の厚さ方向であり、50mm間隔の流速分布が示されている。水流はx=0、z=300mmの位置から流入する。グラフェンはx軸上の任意の点、z=0mmの位置となる (出所:東北大プレスリリースPDF)

なお、今回の研究成果について研究チームでは、微小な水流を用いたグラフェンでの発電における最適条件は、生活環境中に数多く存在するわずかな水流を有効活用することができれば、エネルギー創成に使用可能であることを示すものであり、今後、どこでどのように発電デバイスとして利用できるかの指針が示されたことで、小型で環境負荷のない新たな水利用の実現と社会実装が期待できるようになるとしている。

また今後については、社会実装を見据えた高出力化やデバイスとしての設計が課題となるとのことで、研究チームとしては、水流から電力へのエネルギー変換機構をより深く研究し、小型センサや非常用電源への応用につなげたいとの期待を示すほか、地下水や海洋での応用可能性についての検討も進める予定だとする一方、学術的には、「微小水流による発電」は「水分子の運動とグラフェンの電子輸送」という視点からとらえることができることから、電子工学・材料科学と流体科学をつなぐ新たな研究領域となりえるとしており、将来的には、これまでにない概念で機能するセンサや電子デバイスなど多くの展開が期待されるとしている。