理化学研究所(理研)は10月21日、極低温の原子気体を用い、減衰しにくい磁気の流れを生み出す機構を発見したと発表した。

同成果は、理研 数理創造プログラムの関野裕太特別研究員(理研 開拓研究本部 濱崎非平衡量子統計力学理研白眉研究チーム 特別研究員)、早稲田大学 高等研究所の大湊友也講師、同・大学 理工学術院の内野瞬准教授、東京大学大学院 理学系研究科の田島裕之助教、中国科学院大学 カブリ理論科学研究所の松尾衛准教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

近年の技術革新により、絶対零度近くまで冷却された原子気体を、対向するレーザー光の干渉で形成された光格子を使って特定の位置に閉じ込める技術を用いて、原子同士の相互作用で生み出される量子力学的な振る舞いを精密に制御・測定することが可能になり、それを利活用することで、実際の物質では観測が難しい複雑な量子現象を理解するための「量子シミュレータ技術」の研究開発が進んでいる。

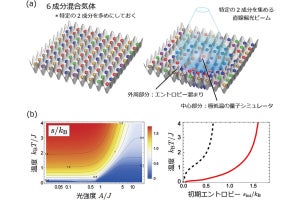

最近、冷却原子系において、熱エネルギーや磁気の流れを模倣する方法が実現したことから、ナノスケールで制御された「熱磁気発電」(温度差を磁気に変え発電する)素子や磁気メモリといった次世代熱磁気デバイスの開発への活用が期待されている。特に、磁気で媒介する情報伝達デバイスでは、磁気の流れが発熱を伴って減衰することが知られており、この減衰をいかに抑制するかが課題となっていたことから、研究チームは今回、光格子を用いた冷却原子気体の磁気的量子ポイント構造を提案し、同量子ポイントコンタクトをトンネル伝導する熱と磁気の輸送理論を構築することにしたという。

今回の研究において、理論の構築に当たっては、非平衡場の量子論の手法が用いられた。特に、冷却原子気体の量子統計性が顕著となる条件下では、量子ポイントコンタクトにおいて、減衰しにくく長時間持続する磁気の流れが生成されることが突き止められたとする。

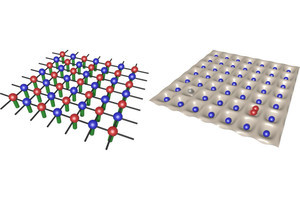

磁気的量子ポイントコンタクトでつながれた光格子中の原子気体は、電子のスピンに似た「擬スピン」と呼ばれる磁気的内部状態を持つ。光格子で閉じ込められた原子の位置はほぼ変化しないにも関わらず、原子間の相互作用を通じて擬スピンや熱は空間を伝わることができ、冷却原子気体を用いると磁性絶縁体中の熱磁気輸送を模倣することが可能とする。このことは、量子シミュレーションの実現を意味すると研究チームでは説明するほか、レーザーを使って原子の運動を減衰させる「レーザー冷却」を駆使して、ナノケルビンにも達する極低温環境を実現することで、これまでの物質材料研究では到達困難な領域の熱磁気輸送を調べることが可能としている。

擬スピンが巨視的に同じ方向にそろった状態が考案され、強磁性絶縁体の極低温量子輸送が着目された。このような環境下では、磁気の量子的なさざ波である「マグノン」によって熱や擬スピンが運ばれる。マグノンに対して非平衡場の量子論を応用することで、2つの低温強磁性絶縁体をつなぐ磁気的量子ポイントコンタクトを流れる熱や擬スピンの輸送がどのように起きるのかが調べられた。

-

量子シミュレータの模式図。(a)磁気的量子ポイントコンタクトの模式図。左右の原子気体のスピン(赤と青の矢印)が強磁性絶縁体を模しており、水色の磁気的量子ポイントコンタクトでつながっている。これを通じて、左右の原子気体系は磁気と熱の交換を行うことが可能である。(b)レーザーによる光格子とバリアを用いた磁気的量子ポイントコンタクトの実現方法。左右の強磁性絶縁体を模している原子系は、レーザーによる定常波である光格子に捕捉されており、バリアにより区切られている。左右の光格子内の原子はバリアの谷間に相当する水色の接合部を通じてのみ互いを行き来できる (出所:理研Webサイト)

強磁性絶縁体を模倣した左右の原子気体間の磁化差と温度差が時間と共に減衰していく様子が解析されたところ、減衰しにくい磁気の流れが発見されたという。大半の状況下では、磁化差と温度差は影響を及ぼし合いながら緩和するため、減衰にかかる時間は同程度となるというが、有効磁場(通常のスピンに対する磁場のように擬スピンに対して働く場)が小さい状況下では、温度差の緩和に比べて磁化差の緩和が極端に遅くなることが判明したとする。実際、磁気と熱の輸送にかかる緩和時間を解析してみたところ、特に有効磁場が小さくマグノンの量子性が強くなる領域において、磁気の緩和時間が著しく長くなっていることが判明したとする。

-

マグノンの量子統計性に由来した持続的な磁気の流れ。(a)左右の磁性絶縁体の磁化と温度に差がある場合の熱磁気輸送。温度差と比較して、磁化差はゆっくりと減少し、結果として持続的な磁気の流れが維持される。(b)磁気および熱の緩和時間の有効磁場依存性。マグノンの量子性が顕著である有効磁場が小さい領域では、磁気の緩和時間が増大する (出所:理研Webサイト)

これらの結果は、マグノンの「ボース-アインシュタイン統計性」に起因しており、量子効果が顕著となる極低温・低磁場環境ならではのユニークな性質だという。これまでの物質研究では長らく見逃されてきたが、今回の研究により、この新奇なスピン輸送現象が起きる条件が理論的に解明されたと研究チームでは説明しており、今回の成果は、物質設計に先駆けて冷却原子気体を用いた量子シミュレータにより、極低温・低磁場下の磁性絶縁体の新奇な熱磁気輸送の観測・制御が可能であることが示されており、将来の次世代熱磁気デバイス開発に向けた指針となることが期待されるとしている。