九州大学(九大)は10月9日、キラルな(分子不斉を有する)「テトラセン発色団」が形成するナノ粒子を開発し、キラルな自己組織化が「一重項励起子分裂」(SF)の効率化につながることを解明したと発表した。

同成果は、九大大学院 工学研究院のI lias Papadopoulos博士研究員(研究当時)、同・君塚信夫教授、同・大学院 理学研究院の宮田潔志准教授、同・大学院 工学研究院のJ Ka Ho Hui特任助教(研究当時)、同・森川全章助教、同・金子賢治教授、同・河原康仁助教、同・大学院 理学研究院の恩田健教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、多様な分野の基礎から応用までを扱う学際的な学術誌「Advanced Science」に掲載された。

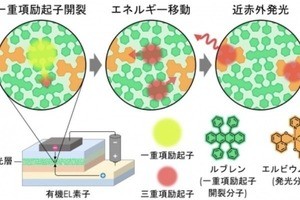

SFは、1つの光子吸収によって生じた「一重項励起子」(S1)から2つの「三重項励起子」(T1)が生成される励起子増幅現象であり、SFを太陽電池などの光デバイスに応用することで、光励起エネルギーの熱エネルギー損失を低減し、キャリアの効率的生成をもたらすなどの、エネルギー変換効率を高める効果が期待されている。

これまでのSFに関する研究では、中間体である「スピン相関三重項対」の再結合によるS1経由の失活を抑制できないという課題を抱えていたほか、固体中で生じるSFの基本過程の3ステップそれぞれを効率化するための分子配向や配列など、分子組織設計指針が得られていなかったという。

そこで研究チームは今回、SFのメカニズムに基づき、固体中で生じるSFの基本過程の3ステップにおける、2つの三重項励起子の効率的なデコヒーレンスと分離を実現するため、キラリティを導入するという、新たな分子組織化原理を開拓することにしたとする。

分子の自己組織化に基づき、SFによる励起子増幅を高効率化するための合理的戦略として、以下の2点が考えられた。

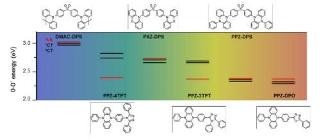

- 発色団間の距離を精密に制御する

- 発色団の配向に一定方向のねじれ角を導入して並進対称性を崩し、π電子雲の重なりを調節する

この2点により、発色団間相互作用の大きさを制御する方法論が考えられるという。

これにより、スピン相関三重項対1(TT)における分子間スピン交換相互作用(J)が弱まった1(T⋯T)状態(J<

SFを検討する発色団としては、ペンタセンに比べてより安定で、かつSFにおける分子配向の効果を検討しやすい「テトラセン」が選択された。キラル分子組織化のアプローチとしては、テトラセンに共有結合的にキラリティを導入する方法と、非共有結合的に導入する方法の2種類が考えられるが、今回の研究ではスクリーニングに適した非共有結合アプローチが選択され、テトラセンジフェニルカルボン酸「Tc(COOH)2」と、キラルな「アミンR-1」および「同S-1」からなるイオン対から水分散性ナノ粒子が作製され、アルゴン雰囲気下について種々の分析が行われた。またアキラルなアミンを含むイオン対ナノ粒子も同様に作製され、比較検討が行われた結果、テトラセン発色団がナノ粒子中でキラルな分子配向環境にあることが示されたとした。そしてアキラルな「Tc(COO-)2(2-H+)2」ナノ粒子においても、ナノ粒子中における発色団間相互作用が大きなことが示されたとした。

これらのナノ粒子水分散試料について、フェムト秒ならびにナノ秒過渡吸収分光が実施されたところ、アキラルな対イオンを含むナノ粒子は失活し、SFは観測されなかったという。一方、キラルな「Tc(COO-)2(S-1-H+)2」ナノ粒子においては、フリーな三重項励起子T1の形成が確認されたほか、ラセミ体ナノ粒子は再結合(三重項-三重項消滅)により、フリーなT1を生成することなく失活することが確認されたという。これらの結果から、キラリティをπ電子系発色団に導入して発色団配向・配列を制御することによって、SFを促進できることが解明されたと研究チームでは説明する。

なお今後については、共有結合を用いてキラリティを導入し、より高秩序なキラル分子組織化の実現による効率200%のSFを目指すこと、ならびに分子組織化に基づく励起子増幅材料として太陽電池や光デバイスの機能向上、触媒化学や光センサ、量子情報材料などへの幅広い応用などの展開が期待されるとしている。