東京科学大学(Science Tokyo)は10月2日、10月1日付で次世代の中分子創薬の研究開発を促進し、新規の中分子薬による難病治療を大学として実現することを目的とした「中分子創薬コンソーシアム」を設立したことを発表した。

同コンソーシアムの設立趣旨は、2024年10月1日付での東京科学大の誕生を契機に、病因・病態研究と理工系技術の融合を進めることで、産官学の連携強化を図り、今後の成長が期待される中分子創薬領域を促進することを目指すというもの。中核となる組織は、東京科学大学の前身の1校である旧東京医科歯科大学の核酸・ペプチド創薬治療研究センター(TIDE)と、同じく前身の1校である旧東京工業大学(東工大)の中分子IT創薬研究推進体(MIDL)の2つとなるが、コンソーシアムの方向性としては、当該分野を研究しているすべての大学、製薬企業および創薬関連会社が保有する最先端の技術と知識を結集し、その技術の融合を図りながら開発をリードしていきたいとしている。

主な実現に向けた取り組みとしては、設立時点では以下の5点を挙げている。

- 次世代の中分子創薬の研究開発を促進し、特に難病、希少疾患、超希少疾患(N of 1)の患者に個別化医療を提供する医薬品を創生すること

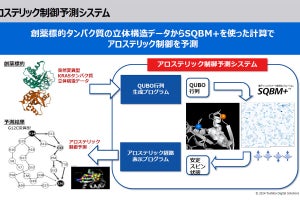

- 病因・病態研究とAI設計、化学合成、先端計測などの理工系技術の融合により、創薬標的の同定、および新たな中分子医薬品の開発手法を開拓すること

- 産官学の連携を強化し、知識を共有するプラットフォームを提供すること

- 産官学の連携を発展させ、共同研究のトリガーを提供すること

- 中分子創薬の分野での教育・普及活動を推進すること

同大の古川哲史 執行役副理事(総合戦略担当)、執行役副学長(研究・産学官連携担当)は、「シナジー効果なしに(東京医科歯科大学と東京工業大学の)統合の意味はない。1+1が3や10にならなければいけない。そのための取り組みとしては短中期的には医工連携、長期的には学問領域が交わっていくこと」とし、同コンソーシアムの設立が医工連携によるシナジー効果の第一弾となるとの考えを示し、母体となった2大学ともに核酸医薬分野で卓越した成果を発表してきた経緯もあり、そうしたこれまでのお互いの経験を融合させることでシナジー効果を発揮させることを目指すほか、これまでの卓越した成果をさらに伸ばしていくことで、核酸医薬における日本としての国際的な競争力の向上も目指していきたいとする。

シナジー効果の創出という側面もあることから、コンソーシアムに参加する同大の教員としても、母体の2校から満遍なくといった形となっており、AIやスーパーコンピュータを含めた理工系からの側面と、実際に患者と向き合う医師としての立場や考えなどを含めた医学系がともに学内という垣根のない状況で連携していくことで、医工融合を促進し、基盤技術の創出から患者に薬として届けられるところまで、創薬研究の促進につながることを目指すとしている。

ちなみに、コンソーシアムとしては最先端の研究状況などを参加者に共有したり、さまざまなバックグラウンドを持つ参加者同士の交流による知識の共有などのほか、理工系として培ってきたAIなどの基盤技術の共有などを進めていくことが想定されている。とはいえ、2024年10月1日付で設立されたということもあり、同2日時点で、同大以外に正式に参加することを表明している大学・研究機関・企業などはまだないとする。ただし、企業としては約10社ほどが参加内定という状況まで至っているとしており、今後も大学や研究機関の研究者などを含め、参加を促していきたいとしている。また、実際に研究成果などを活用した創薬に向けた取り組みについては、コンソーシアムとしての取り組みとは別に、そうした参加企業と個別で共同開発などに移行していくことを想定しているという。

なお、参加する会員種別としては、「正会員A」が従業員101名以上の企業を対象としたもので、会費は月額2万2000円。「正会員B」は従業員が100名以下の企業ならびに非営利団体(国立研究開発法人や行政庁、学校法人など)を対象としたもので、会費は月額8800円。「アカデミア会員」については無料としている。

-

中分子創薬コンソーシアムに参加する同大の主な教員たちによる記念撮影。左から原倫太朗 講師(医歯学総合研究科 脳神経病態学分野)、永田哲也 教授(総合研究院 核酸・ペプチド創薬治療研究センター 医歯学総合研究科 脳神経病態学分野)、横田隆徳 教授(医歯学総合研究科 脳神経病態学分野 総合研究科 核酸・ペプチド創薬治療研究センター センター長)、古川哲史 執行役副理事、秋山泰 教授(情報理工学院 情報工学系、中分子IT創薬研究推進体 研究代表者)、清尾康志 教授(生命理工学院 生命理工学系)、大上雅史 准教授(情報理工学院 情報工学系)、内田智士 教授(総合研究院 難治疾患研究所 先端ナノ医工学分野)