筑波大学、東京大学(東大)、理化学研究所(理研)、日本医療研究開発機構の4者は9月27日、ヒトは睡眠不足になると、いつもより長く、そして深い睡眠を取って、全体的な量と質を一定に制御(恒常性を維持)しているが、どのように睡眠時間をモニタリングし、制御をしているのかが不明だったことから、日々の睡眠の量と質を一定に保つ仕組みを調べるため、脳の神経細胞同士のつなぎ目である「シナプス」を増強する分子ツールと、シナプスと脳の活動の関係を予測する数理モデルを開発してマウスを用いて調べた結果、前頭葉でシナプスの結びつきが強くなると眠りが始まり、眠るとその結びつきが弱まることがわかったと共同で発表した。

同成果は、筑波大 国際統合睡眠医科学研究機構の史蕭逸助教、東大 国際高等研究所 ニューロインテリジェンス国際研究機構の河西春郎特任教授、理研 脳神経科学研究センターの豊泉太郎チームリーダーらの共同研究チームによるもの。詳細は、米科学誌「Science」に掲載された。

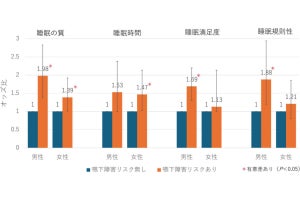

-

今回の研究で行われた実験の概要図。SYNCit-Kを前頭葉の興奮性神経細胞に発現させてシナプス強度の増強が行われたところ、睡眠が誘導され、睡眠中のデルタパワーも強くなることがわかった。図はBioRender.comで作成(出所:筑波大プレスリリースPDF)

平日は夜更かしして睡眠不足となり、登校や出勤のない週末に長時間寝るという生活パターンが、特に若者では見られる。このように、ヒトを含む多くの生物は、睡眠不足が続くと睡眠の必要性が高まり、長くそして深い睡眠が誘導され、全体として睡眠の量と質を一定に保っている。このような睡眠の恒常性がどのように制御されているのかはまだわかっていないことが多いという。

研究チームなどの先行研究によれば、睡眠不足のマウスおよび睡眠が深くなる遺伝子変異を持つマウスでは、シナプスのタンパク質の状態が変化していることが明らかにされている。シナプスとは神経細胞同士が接するつなぎ目、つまりはギャップであり、電気で軸索などを伝わってきた信号が、接している隣の神経細胞にその信号を伝える際には、シナプスにおいて神経伝達物質が用いられる。その伝達効率は「シナプス強度」と呼ばれ、学習などにより増強される「シナプス可塑性」が知られている。

主要な神経伝達物質である「グルタミン酸」は、その受け手の神経細胞を活性化させる特徴を持つ。受け手側には微小な突起の「樹状突起スパイン」があり、その大きさはシナプス強度に比例する。睡眠の必要性は、こうした大脳皮質のシナプス強度やスパインの大きさと相関することが、これまでの研究で明らかにされていた。しかし、睡眠の結果としてシナプス強度が変化するのか、それとも、シナプス強度の変化が睡眠の必要性に応じて睡眠を制御しているのかは未解明だったという。そこで研究チームは今回、シナプス増強・スパイン増大を誘導するための新規分子ツール「SYNCit-K」を開発し、単離培養細胞、海馬スライス培養標本、マウス生体脳において、その作用を確認することにしたとする。

SYNCit-Kは、化学的誘導によるタンパク質の二量体化を応用したもので、酵素「Karilin7」をスパインに集積させることで、シナプス増強・スパイン増大を引き起こす。まずはシナプス結合の強度の影響を調べるため、SYNCit-Kをマウス個体に導入し、前頭葉の興奮性神経細胞のシナプスが増強させられた。すると睡眠の量が増え、睡眠の深さを示す脳波である「デルタパワー」(ノンレム睡眠中の脳波で見られる1~4Hzのゆっくりした脳波であるデルタ波の強度のこと)が増強されることが見出された。同値が高いほど、脳がしっかりと休んでいること(深い睡眠)を意味する。

また、増強されたシナプス強度が、その後の睡眠によって元に戻ることが確認された。さらに、シナプス増強に必須な酵素「CaMKII」を阻害すると、断眠によるデルタパワーの上昇が消失したという。

そして、大脳皮質の神経細胞集団の活動を記述する数理モデル「EINモデル」が開発され、シナプス強度の変化が神経細胞集団の活動のリズムに与える影響が検討された。その結果、シナプス結合を強めると神経細胞が睡眠様の発火パターンを示し、脳波のデルタパワーが上昇することが明らかにされた。これらの予測は、培養神経細胞やマウスの実験結果とも一致したとする。

今回の研究成果は、シナプス強度が睡眠の恒常性調節において重要な役割を果たしていることを明確に示しており、同強度を標的として睡眠の質を制御することで、睡眠障害や不眠症などの治療薬開発の新たなアプローチとなる可能性があるという。さらに、治療薬にとどまらず、ブレインマシーンインタフェースといった、睡眠の質を向上させるための新しい技術開発や、個人ごとの睡眠パターンに基づいた個別化医療の進展にもつながることが考えられるとした。さらに、今回の研究で開発されたSYNCit-Kのような分子ツールやEINモデルなどの数理モデルの応用を拡張することで、より詳細な脳機能解明や、睡眠の計算論の理解につながることも期待されるとしている。