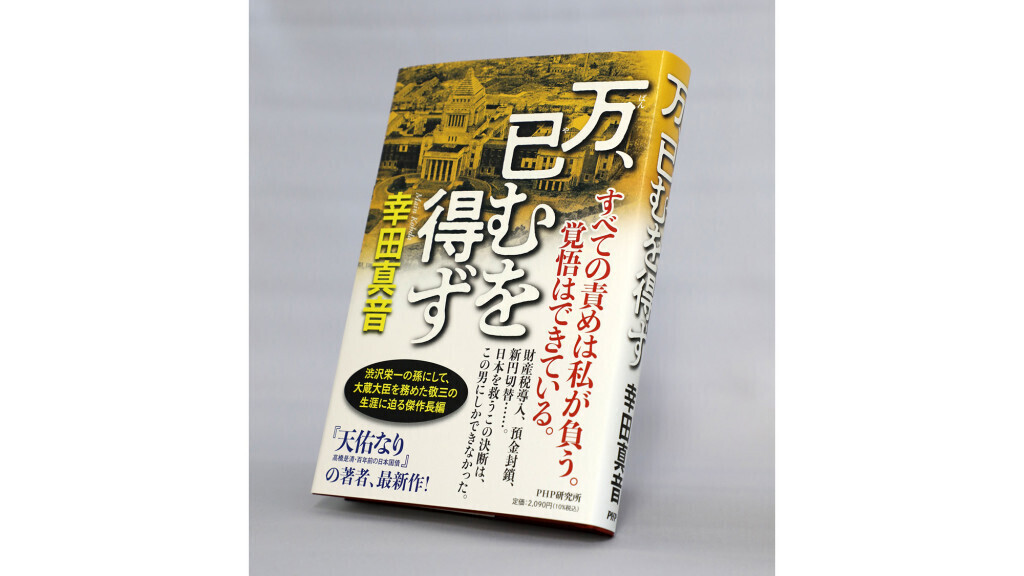

1万円札の孫が味わった金融崩壊と救国の物語

本書は渋沢栄一の孫で、第二次世界大戦時に日銀総裁に就任し、敗戦直後に大蔵大臣に駆り出された渋沢敬三氏(以下、敬三と表す)の経済・金融活動に焦点を当てた経済小説である。

敬三は栄一の多彩な親戚関係と経済人脈を受け継ぎ、また、生物学や民俗学への関心の下に、文化人として人脈を構築し、文化事業に貢献した。準財閥と言われる富裕な生活から、敗戦による没落へと激変した環境に耐え、長い間の妻との別居生活を過ごした人物の本質はすこぶる複雑で、一筋縄ではくくれない。著者の苦労がしのばれる。

敬三の日銀副総裁・総裁、大蔵大臣の在任期間は4年余りに過ぎなかったが、その役割は重大であった。

政府は戦争遂行のため、無制限に国債を発行し、日銀が大半を引き受けた。その結果、日銀券の発行は急速に増加し、敗戦により国債は無価値となり、敬三は大蔵大臣として財政処理に当たる羽目になった。

預金封鎖や新円切り換え、財産税の新設などにより国民生活は窮乏を極めた。愚かな戦争の付けは、全て国民に廻されたのである。

敬三は莞爾と受け入れ、広大な本宅は財産税の物納として明け渡し、ニコ没(ニコニコ笑って没落する)と洒落のめす。そして、昭和21年8月8日に敬三は公職追放を受ける。本書はその苦渋の4年余をあぶり出して余すところがない。

本書は政治に翻弄される中央銀行がもたらした国家の崩壊と、間尺にあわない責任を甘受したエリートの達観の物語である。

本書の終章は日銀総裁渋沢敬三の肖像画である。他の総裁が椅子に座って威厳を示しているのに、敬三は戦火で焦土となった東京の街と朝焼けの空を背景に、上着のポケットに両手を突っ込んで佇んでいる。大宅壮一が「最後のエリートが死んでしまった」とその死を評した敬三は、戦争でもないのに巨額の国債を発行した、今の金融政策を見て何を思うのだろうか。